Il grande wrestling in Ticino: in palio il titolo europeo e il primo incontro svizzero tra tag team femminili

Anni fa, in una palestra della Florida, Luca Rusconi ha fatto una promessa ai suoi maestri, i leggendari Dudley Boyz: «Magari non diventerò mai una star in televisione, ma vi assicuro che non avrete sprecato il vostro tempo: lo restituirò al wrestling». Erano i suoi primi passi su un ring lontano dal Ticino. Da allora sono passati quasi due decenni, migliaia di cadute, chilometri, allenamenti. Oggi quella promessa prende la forma di una piccola filiera: eventi dal vivo, corsi per adulti, corsi per bambini, una scena che ha messo radici anche da noi.

Luca, in arte Belthazar, è un caso raro: cresciuto all’ombra dei miti televisivi, è andato a studiare l’arte del ring dai Dudley Boyz – uno dei tag team più titolati della storia WWE – e poi è tornato a casa, in un luogo dove il wrestling non appartiene alla tradizione, per provare a costruire qualcosa da zero. In mezzo, l’incontro con alcune delle più grandi leggende del wrestling mondiale e, oggi, lo sforzo di tradurre quell’immaginario globale in show sostenibili e in percorsi formativi.

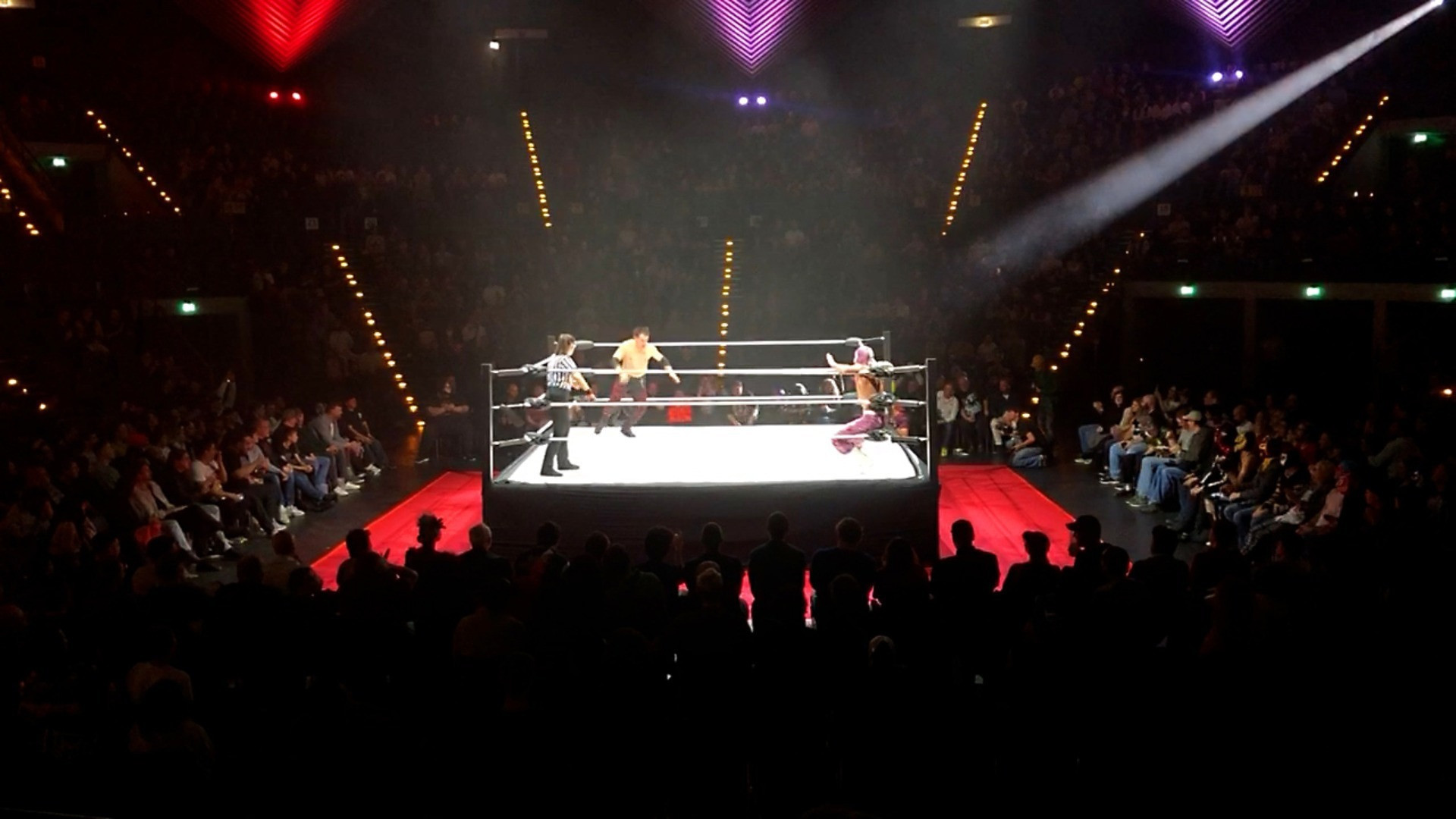

Sabato 22 novembre, con «Wrestling Live Lugano XV», la sua Pro Wrestling Live Events torna in scena con una Royal Rumble e una card piena, ma anche con una novità assoluta per la Svizzera: un incontro a squadre tutto al femminile. Da qui parte il racconto di Rusconi.

Partiamo proprio dalla serata del 22 novembre: Royal Rumble,

titoli in palio e una «prima» femminile per la Svizzera. Che cosa si troverà il

pubblico?

È uno show pensato per tutte le età, dai bambini agli

adulti. Riproporremo la Royal Rumble con quindici atleti: ogni 90 secondi entra

qualcuno di nuovo e alla fine l’ultimo che resta sul ring vince la Lugano Cup.

È una formula che funziona molto bene, soprattutto con i più piccoli, perché

vedono praticamente tutto il roster nello stesso match. La card è molto ricca: ci sarà la difesa del titolo europeo

da parte di Fabio Ferrari contro il torinese Violenzo, e il titolo svizzero in

palio tra Deimos e il «carrarmato» Drake Destroyer. Avremo uno dei nostri talenti di

casa, il b-boy luganese Reckless JD, contro un nome europeo in crescita come lo spagnolo Leo Cristiani, un

tre way match per la 3 Way Cup e poi la grande novità: un tag team match

femminile, due contro due. Per noi è motivo di orgoglio, perché sarà una prima

assoluta in Svizzera, qualcosa che finora non si era mai visto dal vivo nel

nostro Paese. Vogliamo che sia chiaro che il wrestling non è solo una questione

maschile: le atlete portano qualità, intensità e un modo diverso di vivere il

ring. E infine ci sarò anch’io, che ho lanciato una open

challenge: l’ha raccolta Red Jack, un talento emergente dalla Svizzera francese.

Sarà una bella sfida, fino all’ultimo colpo.

I bambini che hanno assistito al primo show del 2012 oggi sono diventati giovani adulti, con famiglie che

vi seguono da più di dieci anni. Com'è cambiato lo sguardo del pubblico

ticinese sul wrestling?

All’inizio il problema era far entrare la gente in sala.

Per molti il wrestling era una «americanata», qualcosa di finto, di poco

interessante. In Ticino non fa parte della cultura sportiva tradizionale,

quindi c’era una soglia di diffidenza da superare. Dal primo show del 2012, però, abbiamo visto una cosa: una

volta che il pubblico viene, poi tende a tornare. Alcune famiglie ci seguono

davvero da più di dieci anni. Ci sono persone che mi dicono: «Ti ho visto da

bambino al primo spettacolo, me lo ricordo ancora». I genitori spesso arrivano

pensando di accompagnare solo i figli e, alla fine, sono quelli che si esaltano

di più. Il pregiudizio iniziale c’è ancora, specie in chi non ci ha

mai visti, ma lo si combatte con la qualità e con la coerenza: show curati,

rispetto degli orari, sicurezza, attenzione ai dettagli. Alla lunga questo

costruisce fiducia.

Il wrestling vive di personaggi e di trame, nell'eterna lotta tra il bene e il male, ma voi avete

solo due grandi eventi all’anno. Come si fa storytelling con questa cadenza,

senza perdere nessuno per strada?

Ogni tanto proviamo a costruire delle storie che

attraversano più show, per dare qualcosa in più a chi ci segue regolarmente. È

successo, per esempio, con una rivalità che mi ha portato con il grande D3 da Lugano a Miami e

poi di nuovo in Ticino. In quel caso il presentatore si è preso qualche minuto

per raccontare il contesto al pubblico. Però, con due eventi all’anno, non può essere la regola.

Dobbiamo sempre partire dal presupposto che una parte importante delle persone

in sala ci vede per la prima volta, o ci vede una volta all’anno e basta.

Quindi la struttura base è chiara: le storie devono iniziare e finire

all’interno della singola serata. Ogni match è una piccola narrazione autonoma: in pochi

minuti bisogna capire chi è il «buono», chi è il «cattivo», quali sono i

caratteri in gioco. Se chiedi al pubblico di doversi «aggiornare» prima di

entrare, lo perdi. Le eccezioni funzionano se restano eccezioni; altrimenti

diventa tutto troppo complicato.

In quei dieci-quindici minuti, quindi, gli atleti devono

fare atletica, recitare e guidare le emozioni. Come li prepari a questa

complessità nei tuoi corsi?

Nei corsi dividiamo sempre due grandi blocchi: la parte

fisica-tecnica e la parte psicologica. La prima, paradossalmente, è quella più

«semplice»: preparazione atletica, esecuzione delle mosse, imparare a cadere, a

proteggersi, a coordinarsi. È lavoro, è fatica, ma è comunque qualcosa di molto

concreto. La parte psicologica, la ring psychology, è la più

difficile. È lì che si decide se un match «funziona» o no. Insegniamo ai

ragazzi a farsi domande: dove ha senso mettere questa mossa? Siamo all’inizio,

posso già usare la finisher o devo costruire il momento? Come faccio a far

capire al pubblico che sono io il «cattivo»? È la stessa logica di un film o di un romanzo: non inizi con

il colpo di scena finale. Prima presenti i personaggi, poi arriva il conflitto,

poi la risoluzione. Nel wrestling è uguale, solo che devi condensare tutto in

otto, dieci minuti. E, mentre lo fai, devi anche pensare alla sicurezza tua e

del tuo avversario.

La tua attività di insegnamento si divide tra Como a Taverne: quest’anno avete strutturato anche un

percorso per bambini. Che tipo di corso è e che risposta avete avuto?

I corsi per adulti li teniamo a Como dove abbiamo

spazio e attrezzature adeguate. In Ticino, a Taverne, da settembre abbiamo

avviato un programma specifico per bambini. Non è un semplice corso mensile, ma

un percorso chiuso di 12-13 allenamenti, con un inizio e una fine. Si parte da basi sportive generali – una decina di esercizi

specifici, da imparare con calma – e poi si inseriscono elementi tecnici di

wrestling adatti all’età, molto controllati. Niente voli spericolati o manovre

rischiose: lavoriamo su movimenti sicuri, sulla coordinazione, sul rispetto

delle consegne. Il «finale di stagione» è una piccola dimostrazione per i

genitori: ogni bambino avrà il suo personaggio, un costume, un’entrata con la

musica. Il match durerà poco, ma vivranno l’esperienza completa di salire sul

ring, sentire il pubblico – che saranno mamma, papà e pochi invitati – e

interpretare un ruolo. Per loro è enorme.

Sul piano educativo, cosa rende il wrestling diverso da

altri sport di contatto?

La cosa che lo distingue di più è la dimensione di

collaborazione. In molti sport di contatto tu cerchi di prevalere sull’altro,

ma puoi difenderti, puoi parare, puoi evitare. Nel wrestling, quando devi

subire una mossa, non ti puoi difendere nel senso classico: devi collaborare

perché l’altro la esegua in sicurezza. Questo significa che ti devi fidare veramente del tuo

compagno di lavoro, perché basta un errore per farsi male. Per gli adulti

questa cosa è ancora più marcata. Per i bambini la portiamo su un piano più

leggero, ma il messaggio è lo stesso: non è «io contro di te», è «io con te». Poi c’è il rispetto delle regole, l’accettare che ci siano

dei ruoli, il gestire le emozioni. È un teatro fisico: recitazione e atletica

insieme. Non a caso, grazie al wrestling, ho potuto lavorare anche come stunt

e, in alcuni casi, come attore in produzioni televisive: chi cerca questo tipo

di figura sa che un wrestler sa cadere, sa prendersi colpi in modo credibile

senza farsi male e, in più, sa stare davanti a una telecamera.

A proposito di maestri: ti sei formato con i

Dudley Boyz. Perché proprio loro e cosa ti hanno insegnato davvero?

La scelta è nata quasi per caso. Durante un tour in Canada

ho incontrato una lottatrice che mi ha detto: «Se vuoi andare negli Stati

Uniti, devi assolutamente andare da loro». Mi sono fidato. Arrivato alla Team 3D Academy, vicino a Orlando, mi sono

reso conto che fino a quel momento avevo solo delle basi tecniche. Pensavo di

avere capito il pro wrestling, in realtà non avevo capito quasi nulla. Bubba

Ray e D-Von Dudley mi hanno aperto un mondo: mi hanno insegnato cos’è davvero

lo storytelling, come costruire un match logico dall’inizio alla fine, come

usare ogni singola mossa per dire qualcosa al pubblico. Parliamo di una coppia che ha vinto titoli ovunque,

riconosciuta come uno dei tag team più decorati della storia. Avere la

possibilità di stare con loro in palestra, ma anche nei backstage di show negli

Stati Uniti, in Inghilterra, in Europa, vale quanto – se non più – di tanti

corsi teorici. A volte, venti minuti di conversazione in macchina con uno di

questi veterani ti danno spunti che ti cambiano il modo di lavorare.

Tra i volti incrociati nei tuoi vent'anni di carriera c’è anche Hulk Hogan...

L’incontro con Hogan è stato particolare. La prima volta, a

Orlando, è arrivato in limousine, già in versione «Hulk Hogan»: bandana, look

iconico, la stessa figura che tutti abbiamo visto in televisione. Non c’era

praticamente distanza tra la persona e il personaggio. Era sempre circondato da

gente: produzione, sceneggiatori, colleghi, tutti avevano qualcosa da dirgli. Alla fine l’ho incrociato in un corridoio tra gli studi e il

backstage. Era da solo. L’ho fermato un attimo, mi sono presentato, gli ho

detto che ero un allievo della Team 3D Academy e che gli dovevo un grazie per

quello che aveva rappresentato. Mi ha risposto con un «God bless you» e ha

proseguito. A Londra è stato ancora più difficile: è rimasto quasi sempre nello

spogliatoio, è uscito solo per il suo segmento e l’ho visto giusto passare. La sua morte è stata un duro colpo, anche se si sapeva che aveva avuto

problemi di salute. Hulk Hogan – Terry Gene Bollea – è stato il volto che ha

reso il wrestling un fenomeno globale, dai primi anni ’80 in poi. Basti pensare

ai WrestleMania storici, alla diffusione della WWF sulle reti televisive

private: ha portato questa disciplina anche in Paesi dove prima non esisteva

quasi. Se si vuole misurare la sua popolarità, il test è semplice:

si può fermare per strada una persona che non ha mai visto un match completo e

spesso saprà dire chi è Hulk Hogan, o almeno riconoscerlo dalla bandana e dalla

maglietta strappata. È stato un’icona pop, oltre che sportiva. Quando è morto si è chiusa una fase precisa

della storia del wrestling. Ma è importante ricordare che un personaggio così

non si costruisce da solo: dietro ci sono sceneggiatori, avversari che si

mettono a disposizione, fotografi, gente che lavora al merchandising, tecnici.

Celebrare Hogan significa celebrare anche tutto quel lavoro di squadra. Oggi

una parte di quella eredità, in termini di carisma globale, è passata a figure

come John Cena.

Dai miti del ring ai palazzetti europei: a inizio novembre

lei è stato protagonista al Tempodrom di Berlino, nel tour d’addio di El Hijo

del Santo. Che segno ha lasciato quella serata?

È stata una tappa molto importante. Ho preso parte a uno

show del tour d’addio di El Hijo del Santo, che per la lucha libre messicana è

una vera leggenda. Il Tempodrom era pieno, circa duemila persone. Molti avevano

la maschera, ma non mi sembravano «ultras» del wrestling: più che altro un

pubblico curioso, pronto a lasciarsi portare. La cosa strana, per me, è stata la calma. Razionalmente, con

un’arena così, un nome di quel peso in cartellone e la responsabilità di non

rovinare niente, avrei dovuto essere molto più teso. Invece ero tranquillo,

concentrato. Quella sera mi ha dato una consapevolezza: magari non sarò

mai una star televisiva, ma quello che faccio lo so fare. E posso portarlo in

giro con dignità, oltre il Ticino.

Guardando avanti, che cosa vedi nel tuo futuro?

Per me l’obiettivo è continuare finché sarò in grado di

fare match di cui andare fiero. Idealmente, ancora una decina d’anni. Uno dei

sogni personali è condividere un giorno il ring con mio figlio, magari in tag

team. Sarebbe un modo simbolico per passare il testimone. Per quanto riguarda la scena, in Ticino ormai c’è un

pubblico fedele. In Svizzera romanda ci sono colleghi che lavorano molto bene,

nella Svizzera tedesca invece c’è ancora tanto spazio, perché il wrestling è

quasi assente. Mi piacerebbe, prima o poi, proporre qualcosa anche lì. Nel frattempo il lavoro è molto concreto: mettere in piedi

eventi curati nei dettagli, formare atleti che sappiano gestire sia la parte

fisica sia quella narrativa, spiegare ai genitori cosa facciamo con i bambini.

Passo dopo passo, una disciplina che non fa parte della nostra cultura inizia a

sembrarne una parte possibile. E questo, per chi aveva promesso di «restituire

qualcosa al wrestling», è già un risultato importante.