Il dialetto ticinese: una lingua sorella dell’italiano

In Ticino il dialetto è parte integrante della vita e dell’identità locale. Non è un vezzo folkloristico, ma una lingua nata, come l’italiano, dal latino volgare, e sviluppatasi lungo un percorso autonomo che dura da secoli.

Per capire le origini del dialetto ticinese bisogna tornare all’epoca romana. Accanto al latino classico dei letterati, esisteva il latino volgare, parlato ogni giorno da soldati, contadini e mercanti. Dopo la caduta dell’Impero e la fine dell’unità politica, questo latino popolare cominciò a frammentarsi in numerose varietà locali. Con il tempo, alcune di esse si consolidarono e divennero lingue romanze vere e proprie, come il francese, lo spagnolo o l’italiano. Altre continuarono invece a vivere come parlate regionali, mantenendo un’evoluzione autonoma ma senza giungere a una standardizzazione scritta. È in questa seconda traiettoria che si colloca il lombardo, il grande ceppo dialettale a cui appartiene il ticinese.

La differenza tra dialetto e lingua, dunque, non sta nella grammatica, nel lessico o nella capacità espressiva. La vera frattura è la standardizzazione e il riconoscimento istituzionale che alcune varietà hanno avuto, diventando lingue ufficiali, insegnate a scuola e usate nei testi scritti. Come disse ironicamente il linguista Max Weinreich, «una lingua è un dialetto con un esercito e una marina». La battuta rende bene l’idea: ciò che separa una lingua da un dialetto non è una superiorità intrinseca, ma la forza politica e culturale che ne sostiene l’uso pubblico.

Nell’Italia medievale, il volgare fiorentino si arricchì della forza di scrittori come Dante, Petrarca e Boccaccio e, sostenuto dal prestigio culturale ed economico di Firenze, divenne il modello da cui sarebbe nato l’italiano standard. Nel Nord, invece, lo stesso latino volgare si trasformò in una costellazione di dialetti detti gallo-italici, tra cui il piemontese, l’emiliano, il ligure e il lombardo. È proprio dentro quest’ultimo ceppo che si colloca il ticinese: una varietà occidentale ed alpina, cresciuta nelle valli e nei villaggi del nostro Cantone. Questa evoluzione parallela fa sì che italiano e dialetto siano come due rami dello stesso albero, non uno più puro e l’altro corrotto, ma semplicemente diversi.

Le tracce storiche ci raccontano bene questa doppia realtà: da una parte il volgare scritto, usato nei documenti ufficiali, negli atti notarili o negli statuti comunali; dall’altra il dialetto parlato, lingua quotidiana delle comunità, che raramente veniva fissata per iscritto. È per questo che ricostruire il dialetto del passato è un lavoro complesso, i testi medievali e moderni tramandano la lingua normativa, mentre il dialetto resta per lo più affidato all’oralità.

Un esempio emblematico è il Libro dei patti e ordini di Broglio (1598–1626), che regolava l’organizzazione socio-economica del comune della Val Lavizzara. Il testo è redatto in lingua normativa, ma fotografa pratiche e rapporti che, nella vita di tutti i giorni, venivano vissuti e discussi in dialetto. Per cogliere la voce autentica delle comunità bisogna dunque guardare altrove: nelle testimonianze orali raccolte in epoca moderna, nei soprannomi tramandati nei paesi, nelle voci lessicali registrate dai grandi repertori dialettali.

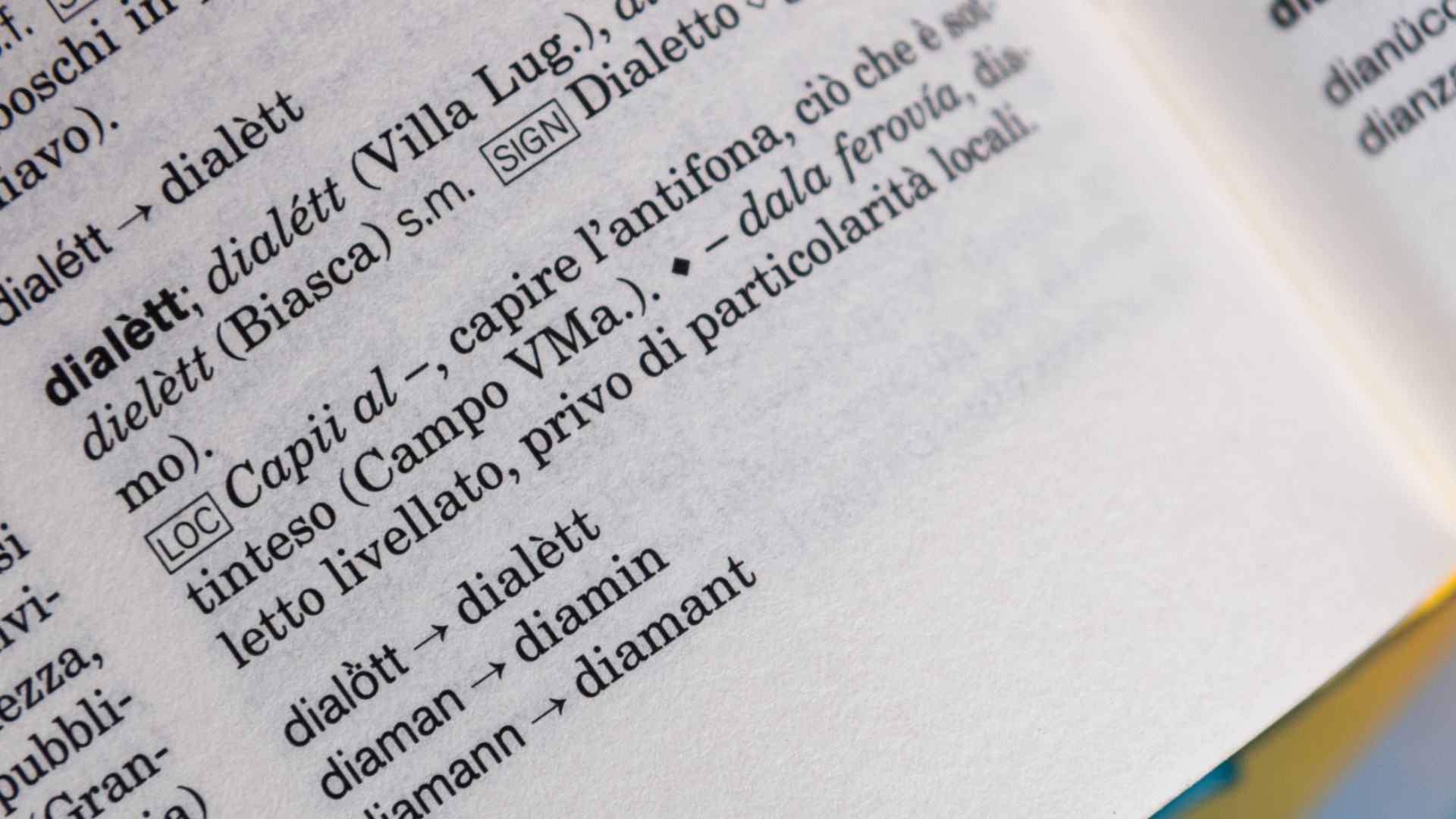

È proprio grazie a strumenti come il Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana che possiamo ritrovare queste tracce: vi compaiono, ad esempio, soprannomi come «Tetafarǘ» di Camorino, che mostrano la continuità di certi termini nel tempo e la loro forza identitaria. E il lavoro monumentale del Vocabolario e del Lessico dialettale della Svizzera italiana, con centinaia di migliaia di voci raccolte sul territorio, restituisce non solo la struttura autonoma del dialetto, ma anche un affresco di vita popolare. Le parole dei campi e della montagna, i nomi degli attrezzi, le espressioni delle feste e delle usanze, termini che l’italiano standard non saprebbe rendere con la stessa vicinanza.

Oggi il dialetto non scompare, ma cambia. Alcune varietà locali tendono a uniformarsi, mentre molte espressioni sono ormai entrate nell’italiano parlato in Ticino. I giovani lo usano in forma mista, e resta presente nei grotti, nelle feste e nel teatro. Continua a essere un patrimonio vivo, che collega la storia del Cantone con la sua quotidianità presente.