Il vecchio tirchio e la bimba malata: cosa c’è dietro i racconti di Natale

Arrivano e le Feste e prepariamoci: che sia in un film o che sia in un cartone animato, prima o poi spunterà il volto ingrugnito di Ebenezer Scrooge, il vecchio avaro protagonista del racconto «Canto di Natale». O quello diafano della «piccola fiammireraia». Ma chi li ha creati, e soprattutto perché?

Le storie di Natale sono autentici classici di stagione che non conoscono crisi. Non tutti sanno, però, che questo genere letterario è sorto ed è stato elaborato dalla tradizione protestante degli ultimi 150 anni.

Con Christmas Carol (Canto di Natale) fu Charles Dickens a dare l’avvio a questo genere letterario. Nel 1843, il suo «Canto di Natale», tradotto in molte lingue, è diventato un successo senza precedenti nel campo della produzione letteraria direttamente legata al Natale. A questo racconto ne seguiranno, dal 1851 al 1867, altri diciassette, tra cui Le campane (The Chimes, 1845), Il grillo del focolare (The Cricket on the Hearth, 1845), La battaglia della vita (The Battle for Life, 1846) e Il patto col fantasma (The Haunted Man, 1848).

Convertito dagli incubi

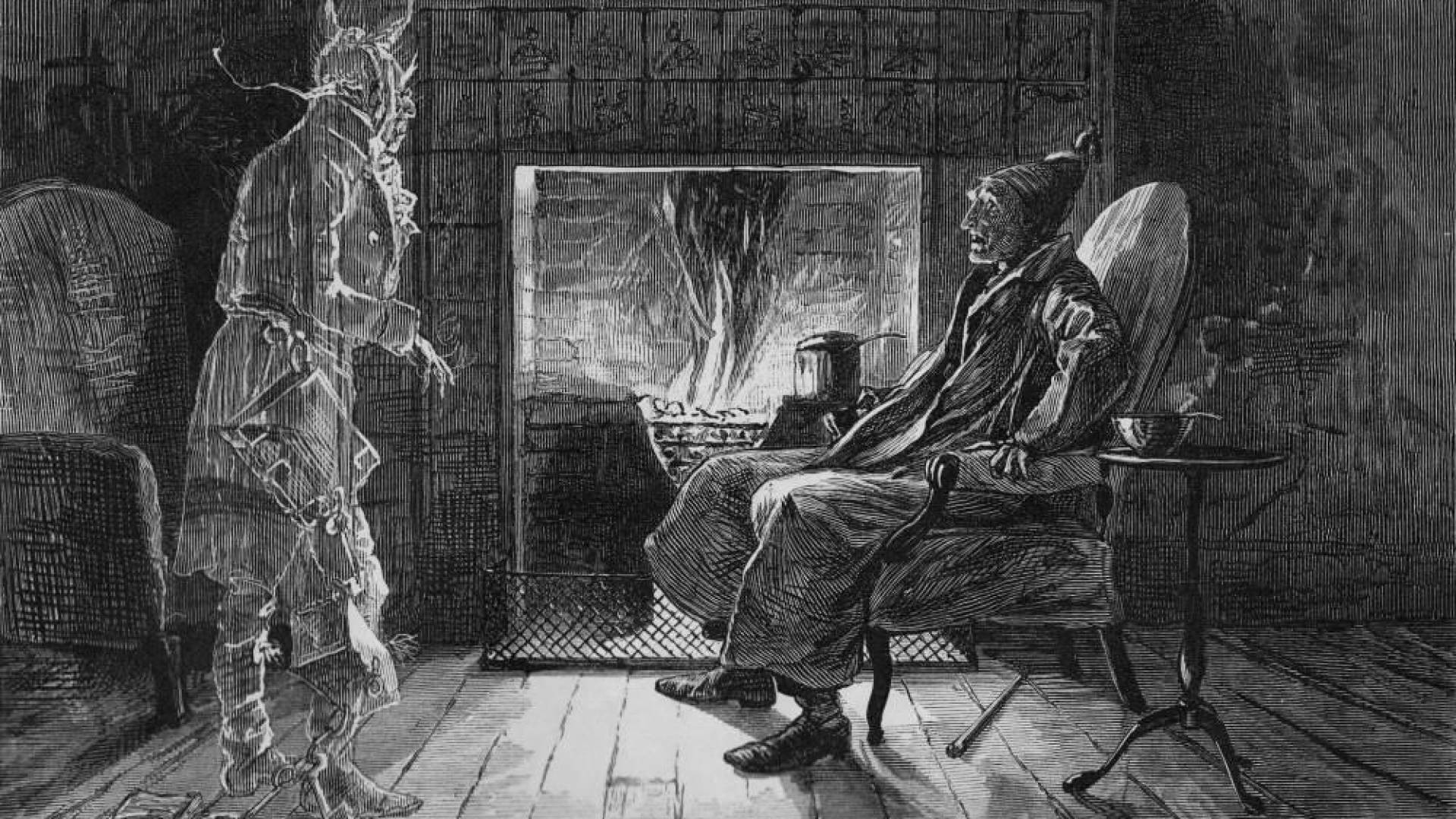

Il personaggio centrale del Canto di Natale è Ebenezer Scrooge, «un vecchio peccatore avaro che sapeva afferrare, tirare, torcere, spremere, raschiare, graffiare, non mollare, aspro e tagliente come una pietra focaia, dalla quale nessun acciaio al mondo aveva mai fatto schizzare una generosa scintilla; chiuso, sigillato, solitario come un’ostrica». Scrooge considera il Natale e tutto ciò che lo circonda «sciocchezze» e rifiuta scortesemente l’invito di suo nipote a condividere con la sua famiglia il pranzo di Natale. Scrooge, però, ha una serie di incubi notturni che lo cambiano completamente, fino a quando decide di festeggiare il Natale con la modesta famiglia del suo dipendente Bob Cratchit che prima trattava in modo disumano, ma poi decide di migliorare sostanzialmente le sue condizioni di lavoro e lo stipendio.

Un miracolo

Il «Canto di Natale» è la storia di un miracolo, ma di un miracolo tutto interiore: una conversione del cuore, dei pensieri e dei sentimenti. Lungi dall’essere dovuto a qualsiasi effetto magico o spettacolarmente soprannaturale, questo cambiamento deriva interamente dal messaggio stesso del Natale che lavora Scrooge dall’interno attraverso i sogni che hanno tormentato la sua anima dopo l’affettuoso invito del nipote.

I racconti di Dickens e il successo di questo genere narrativo sono contemporanei storicamente all’espansione delle scuole domenicali, che durante il culto raccoglievano i bambini in una sala in cui s’insegnavano storie e insegnamenti della Bibbia mentre i genitori erano in chiesa. In un’epoca in cui l’attenzione delle chiese era rivolta all’evangelizzazione e all’educazione religiosa delle famiglie, dei giovani e dei bambini, le storie di Natale hanno assunto, nel mondo protestante, la funzione che avevano nel cattolicesimo e nell’ortodossia le storie dei santi e i racconti di miracoli attribuiti ai santi.

Tra Lutero e Zaccheo

Mentre nella tradizione cattolica i santi sono tenuti a compiere ogni tipo di guarigione e altre straordinarie meraviglie, i racconti protestanti sono costituiti da storie più o meno immaginarie su ciò che può accadere nel cuore e nella vita delle persone quando il messaggio di Natale o l’atmosfera da esso creata portano frutto.

È il tipo di racconto che si può riassumere nella frase del mistico luterano Angelus Silesius (1624-1677) che s’ispirava a Martin Lutero quando scriveva: «Se Cristo nascesse mille volte a Betlemme, ma non nasce in te, la tua anima rimane arida e sola».

La struttura di queste narrazioni è nella maggior parte dei casi quello dell’episodio di Zaccheo nel Vangelo di Luca (19,1-10), un tale che si era arricchito con metodi finanziari discutibili e fraudolenti. Zaccheo si era appollaiato per curiosità su un albero per vedere passare Gesù che attraversava la città; ma quando lo vide, Gesù si fermò e gli spiegò che voleva fermarsi in casa sua. La reazione di Zaccheo nell’accogliere Gesù alla porta di casa fu: «Signore, ecco: do metà dei miei beni ai poveri, e se ho fatto qualcosa di male in qualche modo, lo risarcisco quattro volte di più». E Gesù concluse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa».

Il tema della luce

Un altro tema di questi racconti è la luce. Lo tratta ad esempio Hans Christian Andersen nel suo racconto La piccola fiammiferaia del 1845 (sopra l’illustrazione di Rex Whistler). La luce è simboleggiata dagli alberi di Natale addobbati con candeline, usanza di origine nordica diffusasi anche nelle nostre regioni dalla seconda metà dell’Ottocento, prima di diffondersi per colonizzare anche gli spazi più secolari dalla seconda metà del secolo scorso. Ma anche qui, nel contesto evangelico, la luce dei racconti che giocano su questo tema diventa la parabola o il simbolo della luce che conquista i cuori e le coscienze ricordando Cristo che di sé stesso dice « io sono la luce del mondo» e di chi lo segue, che «non camminerà nelle tenebre» (Gv 8,12) e diventerà a sua volta «luce del mondo» (Mt 5,14). Ecco il tema dell’amore e della solidarietà. Se la fede non diventa amore, amicizia, solidarietà essa è come una bella candela... spenta!

Su questa base, ogni anno molti pastori componevano dei racconti per le celebrazioni parrocchiali di Natale. Erano indirizzati ai bambini, ma parlavano anche ai loro genitori. A metà del secolo scorso, in alcuni ambienti teologici si guardava con sufficienza a questo genere letterario molto particolare, ritenendo che il Vangelo fosse troppo serio per poterlo compromettere in storielle giudicate semplicistiche. Tuttavia, le storie di Natale hanno avuto lunga vita e alla fine le reticenze elitarie non si sono rivelate giustificate. Del resto, questi racconti rappresentano un genere espressivo molto presente non solo nella Bibbia, ma anche nelle più antiche tradizioni dell’umanità.

Moderne parabole

Non sappiamo cosa potevano raccontare i nostri antenati di venti o cinquantamila anni fa, ma tutto fa pensare che per millenni siano state raccontate storie per guidare e insegnare il corretto comportamento, molto prima che fossero formulati i pensieri astratti amati dalla teologia e dalla filosofia. Nella Bibbia, dal racconto della creazione in avanti, gli insegnamenti sono affidati ai racconti. Gesù stesso ha favorito le parabole per parlare del nostro rapporto con Dio e per farci capire la sua visione di un Dio paterno e misericordioso.

Il san Nicola che si festeggia il 6 dicembre è così diventato Santa Claus, San Nicolao poi commercializzato in Babbo Natale... ma non c’è da scandalizzarsi. È un personaggio che insegna ai bambini l’idea di Qualcuno che c’è anche se tu non lo vedi, che ti porta doni anche se non lo meriteresti.

I due Natali

Oggi ci sono due Natali, è vero! C’è quello religioso e quello commerciale, lo sappiamo molto bene: ma c’è una sola dolce atmosfera. Tale atmosfera porta in sé un messaggio: l’importanza del «cuore», dell’interiorità, della spiritualità: l’importanza dei rapporti umani. La pace interiore, la serenità dell’anima e l’amore non si possono comprare: si possono solo donare e ricevere. Tutti possono donarli e riceverli ed è ciò che può accadere nel cuore e nella vita delle persone quando il vero messaggio di Natale e l’atmosfera da esso creata portano frutto.

L’atmosfera del Natale è come una grande parabola che insegna il senso della vita e ciò che Dio vuole essere per noi: un padre amorevole... che c’è sempre anche se non lo si vede, perché Dio è discreto, non impone la sua presenza. A noi è̀ chiesto di spalancare il cuore, di aprire gli occhi, di lasciare emergere il desiderio di pace, di umanità e di solidarietà.

La domanda

Se vissuti bene, anche i simboli del Natale cristiano aiutano. Non è cosa da poco fermare la frenesia della vita e preparare un presepe, addobbare un albero, accendere le candele di Avvento leggendo un brano del Vangelo, un salmo e fermandosi in preghiera o a riflettere su cosa abbiamo spento in noi.

Questo ci chiede ogni anno il Natale: «Cosa hai spento dentro di te?».

CUORE DI MAMMA IN LEVENTINA

Il testo di Alina Borioli

I racconti natalizi non sono ovviamente un’esclusiva del mondo protestante. Abbiamo cercato tra i nostri libri qualche esempio locale significativo. E siamo incappati in un racconto natalizio edificante di Alina Borioli (1887-1965, nella foto sopra), maestra, scrittrice e raccoglitrice di leggende e tradizioni popolari leventinesi, scritto nel 1942: il Natale di Catarineta.

La vedova Catarineta

Protagonista è Catarineta d’Ambrì, che resta vedova subito dopo essere emigrata in Francia e rientrata in valle col marito. Cinque mesi dopo le nasce un altro figlio e arriva il Natale. Ecco cosa scrive la Borioli di Catarineta:«Stavo per scoppiare in un gran pianto, ma un vagito del bimbo, e un richiamo dell’altro, grandicello, mi han fatta riscuotere. Ho pensato — E Natale per i miei bimbi come per tutti gli altri? per quelli cioè che han babbo e mamma e ogni ben di Dio. Ai miei posso offrire ben poco; almeno non mi vedano piangere. Con un grande sforzo ho ricacciate indietro le lagrime; mi sono serrata al petto le mie creature, ed ho sorriso».