Illusioni ottiche e ornitorinchi: l’arte del cervello di inventarsi il mondo

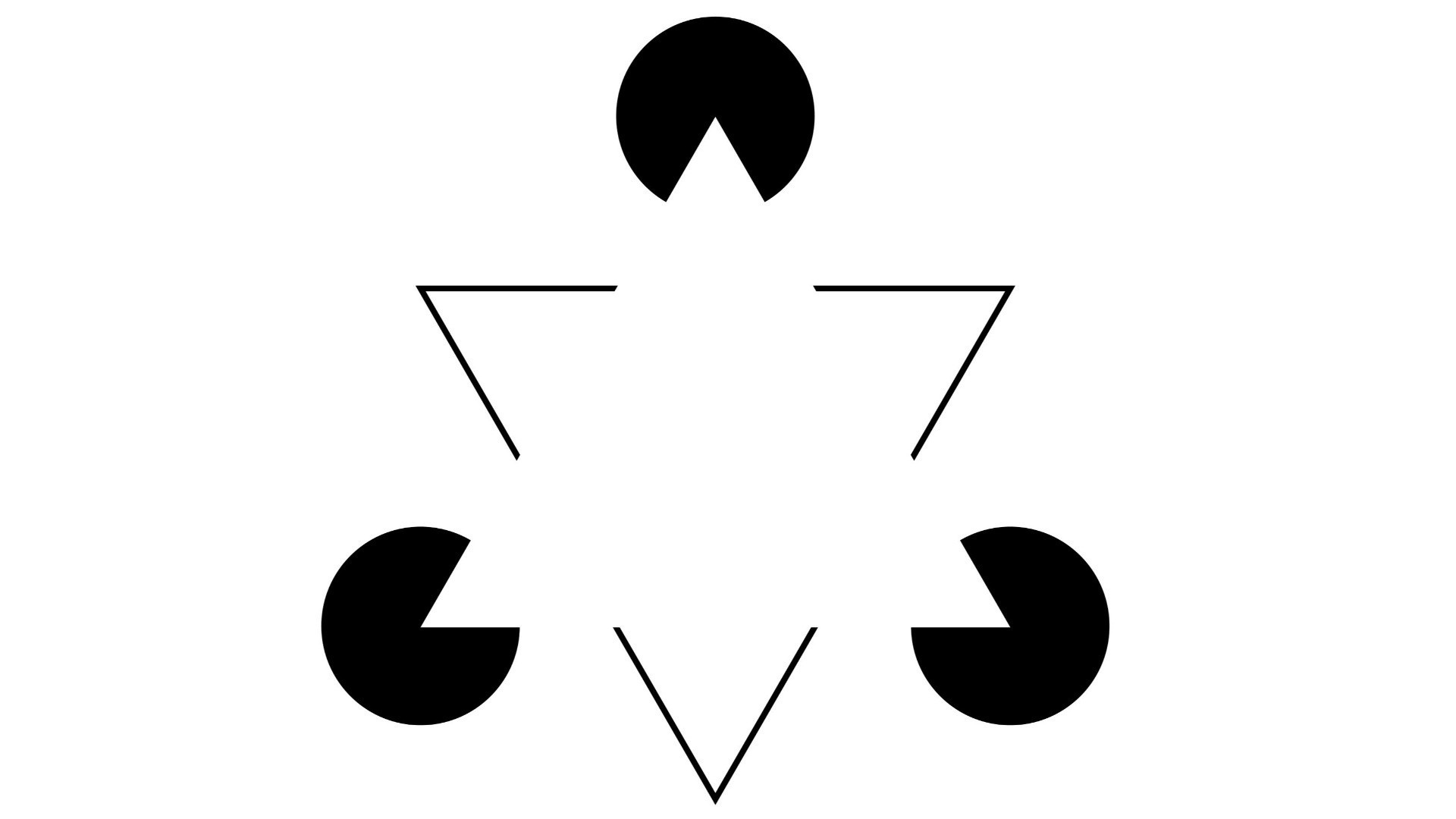

Illusioni ottiche come il celebre triangolo di Kanizsa ci mostrano che vediamo molto più di ciò che arriva realmente agli occhi. Il cervello completa contorni che non ci sono, inventa figure che non sono tracciate, costruisce un mondo che sembra oggettivo ma che è in realtà il frutto di un’attività interpretativa.

Un recente studio pubblicato su Nature Neuroscience da un gruppo di ricercatori dell’Università della California a Berkeley ha fatto luce sui meccanismi neuronali alla base di queste illusioni. Utilizzando impulsi laser e una tecnica nota come optogenetica olografica a due fotoni – termini da super scienziati per dire che si illumina selettivamente un gruppetto di neuroni per osservare come il cervello reagisce – gli studiosi hanno individuato cellule nervose che, se stimolate, fanno «vedere» al cervello figure che in realtà non ci sono.

Queste cellule, battezzate IC-encoder neurons, ricevono segnali dalle aree visive del cervello che non si limitano a registrare ciò che –diremo semplificando– entra dagli occhi, ma elaborano l’immagine in modo più complesso. In pratica, la percezione non nasce soltanto dai dati grezzi che arrivano dalla retina: c’è anche un flusso di informazioni che va nella direzione opposta, da zone più «raffinate» a quelle più elementari. È come se il cervello, già convinto di vedere un certo contorno, suggerisse ai neuroni di livello più basso: «fidati, lì c’è una linea, anche se non è tracciata».

La percezione come allucinazione controllata

Che la vista non sia una semplice registrazione fotografica è un tema noto anche in filosofia e semiotica. Claudio Paolucci, tra i principali studiosi italiani di semiotica cognitiva, parla di percezione come di una «allucinazione controllata»: non un processo passivo, ma il risultato dell’immaginazione guidata dal mondo reale. Non è un caso che filosofi e neuroscienziati come Andy Clark abbiano definito la percezione come un continuo «indovinare cosa c’è là fuori», basandosi su predizioni che vengono corrette o confermate dai dati sensoriali.

La vista, insomma, non è mai neutra: vediamo il mondo filtrandolo attraverso ciò che già sappiamo. Le nostre esperienze, le conoscenze pregresse e le immagini immagazzinate, orientano costantemente la percezione. E allora sorge la domanda: che cosa succede quando questa conoscenza immagazzinata manca?

Immaginate Marco Polo alle prese con un rinoceronte, o un naturalista europeo del Settecento di fronte a un ornitorinco, con becco d’anatra, corpo da talpa e coda da castoro. Senza concetti già pronti per interpretarli, lo sguardo si trova disorientato: la percezione da sola non basta, serve immaginazione, serve costruire nuove categorie per capire davvero cosa abbiamo davanti. È un esempio raccontato da Umberto Eco e ripreso da Claudio Paolucci, che lo usa per sottolineare come percepire significhi sempre interpretare, intrecciando stimoli e memoria, sensi e narrazione.

Una nuova immagine della mente

Lo studio di Berkeley rafforza questa visione: la percezione non è la proiezione neutra di un mondo già dato, ma un processo attivo, predittivo e narrativo. Ciò che vediamo nasce dall’incontro tra segnali sensoriali e aspettative, tra stimoli e abitudini, tra forme ottiche e storie che il cervello racconta a sé stesso per dare coerenza al flusso del mondo.

Le implicazioni sono profonde. Da un lato, capire i circuiti delle illusioni può aiutare a fare luce su disturbi come la schizofrenia, in cui i confini tra percezione e allucinazione si fanno più labili. Dall’altro, invita a rivedere la nostra idea di realismo percettivo: il mondo che vediamo è sempre il risultato di una costruzione condivisa, un compromesso tra segnali esterni e immaginazione interna.

La ricerca neuroscientifica e la semiotica cognitiva convergono così su un punto: la percezione è il luogo in cui il cervello inventa il mondo, e proprio per questo riesce ad abitarlo.