«Da Francesco a Leone XIV nel segno dell’inquietudine»

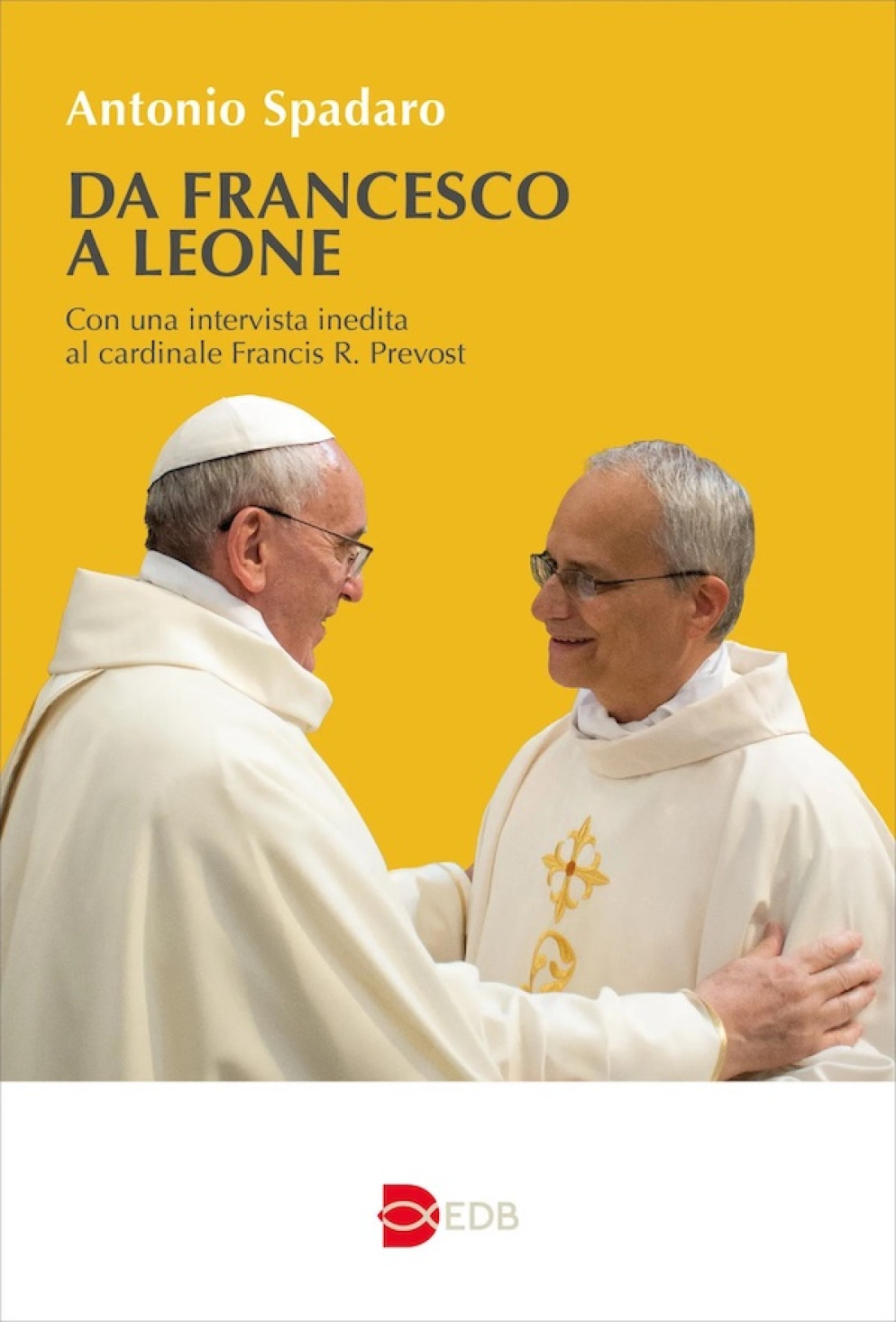

Padre Antonio Spadaro, già direttore della Civiltà Cattolica dal 2011 al 2023, è oggi sottosegretario del Dicastero per la cultura e l’educazione. È stato uno dei più stretti collaboratori di papa Francesco, con il quale ha scritto numerosi libri. Il suo ultimo lavoro è Da Francesco a Leone (EDB, 2025). Il Corriere del Ticino lo ha intervistato in occasione dei primi 100 giorni del pontificato di Prevost.

Sono trascorsi cento giorni dall’elezione di Robert Prevost. Molti ancora si interrogano sulle differenze tra Francesco e Leone e su che cosa sarà, o che cosa potrebbe essere, il pontificato di Leone XIV. Se mi permette, partirei però da un’impressione comune, ovvero che papa Leone non sia comunicatore tanto quanto lo era Francesco. Lei nel libro sostiene che Leone XIV rifugge da una comunicazione fragorosa, muscolare, preferendo invece una comunicazione capace di ascolto. Nel mondo di oggi, questa mitezza di Leone, di cui lei parla, è funzionale alla missione del Papa?

«Il modo migliore per comunicare è essere sé stessi. La cifra di Francesco era una comunicazione molto libera, molto personale, che rispondeva alla sua personalità. Dico spesso che Francesco non comunicava strategicamente: semplicemente, era sé stesso, e sapeva esprimersi nella maniera più immediata. Questa immediatezza era frutto di una vita spirituale e di una comprensione di quanto fosse necessaria una parola per il mondo. Pensiamo al suo rapporto con i giornalisti, alle conferenze stampa in aereo molto spontanee, ai discorsi a braccio. Però, come dicevo, ciascuno è sé stesso. Come Francesco, così Leone. Il quale non credo sia alla ricerca di una strategia comunicativa personale, quanto piuttosto del modo per comunicare un messaggio con la propria persona nel suo nuovo ministero. Sta trovando naturalmente il suo rapporto con la gente, come ha sempre fatto da pastore e missionario. È qualcosa che nel tempo potrà cambiare, siamo soltanto all’inizio del pontificato. E il Papa è abbastanza giovane, ha 69 anni e si sta ponendo in rapporto al suo ministero con quella calma necessaria che lo aiuta a comprendere, a relazionarsi con le persone. Rispetto a Francesco, mostra più calma, più riservatezza, se vogliamo anche più timidezza. Ma anche una grande capacità di osservazione e di coinvolgimento».

In questo, forse, aiutato dal suo passato di missionario.

«Sicuramente, un passato che ci aiuta a comprendere come lui si lasciasse immergere dentro le situazioni pastorali. Abbiamo foto che lo ritraggono mentre scherza, quando cucina, al lavoro con gli stivaloni immersi nel fango. Certo non una figura di vescovo principe, per dirla con Francesco, ma un pastore, un missionario. Mi lasci aggiungere una cosa».

Prego.

«Sulla comunicazione di Leone XIV incide sicuramente l’esperienza di vescovo di una diocesi abbastanza piccola ma con urgenze pastorali molto forti, ma anche il fatto di essere stato generale degli agostiniani, un ordine di circa 2.800 frati nel mondo, ma dalla grande spiritualità. Prevost è, insomma, un uomo in grado di avere una visione globale dei problemi del mondo».

Una visione accresciuta alla guida del Dicastero per i vescovi.

«Senz’altro, ma questo è un altro discorso, anche importante. Non è un mistero che papa Leone - lui stesso lo dice - stesse bene a Chiclayo; in qualche modo, questo passaggio romano è stato per lui impegnativo, gli è costato lasciare la sua diocesi peruviana. Chiaro, arrivare poi al pontificato è stato un cammino ancora più complesso, che richiede adattamenti anche di tipo personale. Però, ciò che colpisce è la sua grande serenità. Impara molto da quello che accade. L’evento romano del Giubileo dei giovani, ad esempio, è stato molto forte anche per lui, per la sua capacità di comunicare, di essere nel mondo, di porsi nei confronti della gente».

Ma assieme a questa mitezza, a questa tranquillità, c’è anche quello che lei definisce il punto di passaggio tra i pontificati di Francesco e di Leone: l’inquietudine. Vuole spiegare ai nostri lettori che cosa intende quando dice che l’inquietudine è ciò che unisce i due Papi?

«Questa cosa mi è venuta in mente perché mi sono ricordato del discorso pronunciato da Francesco al capitolo generale degli agostiniani, quando Prevost era generale dell’ordine, il 28 agosto 2013. Un discorso molto bello, tutto centrato sull’inquietudine. E mi ha colpito come, nella celebrazione della prima messa dopo l’elezione, papa Leone abbia iniziato la sua omelia con le parole pronunciate allora da Francesco. Bergoglio vedeva nell’inquietudine la cifra fondamentale della posizione della Chiesa; addirittura, una volta disse: “solo l’inquietudine dà pace”, intendendo che, nel rapporto con la storia, il cristiano, il cristianesimo, non possono esprimere semplicemente una tranquillità indifferente. Quando il cuore si muove e si agitano i desideri, Dio si fa presente. Anzi, secondo Sant’Ignazio, è proprio nei desideri che Dio si riesce a discernere. Quando si è inquieti, si è vivi. E allora, la Chiesa inquieta è quella che non considera la verità del Vangelo come un patrimonio esclusivo sul quale sedersi, appoggiarsi, ma qualcosa che la spinge per strada. Per Leone, c’è l’inquietudine agostiniana capace di muovere il cuore, quindi di essere aperti anche nei confronti della storia e di ciò che avviene. Una Chiesa che non rimane chiusa, ma si apre alle grandi domande. Se Francesco parlava di “Chiesa in uscita” verso il mondo, Leone ha parlato nei suoi discorsi di “Chiesa estroversa”. Sono due formule diverse per dire sostanzialmente la stessa cosa. La storia non anestetizza la Chiesa facendola ripiegare su un patrimonio acquisito, ma la spinge a interrogarsi, a muoversi. E questo sbilanciamento nei confronti della storia è l’eredità del Concilio Vaticano II».

Ma quali sono, se ci sono, le reali differenze tra i due Papi?

«In questo momento, vedo un conflitto di interpretazioni, si cerca di capire Leone XIV osservandone l’immagine mentre bisognerebbe, in realtà, leggerne con attenzione i discorsi. Nelle cose che dice, è chiarissima la prospettiva di continuità con Bergoglio. Ovviamente, il suo pontificato non è quello di Francesco, però Prevost ha certamente assunto il pontificato di Francesco nel suo. A tal punto che nella prima omelia della messa con i cardinali ha detto chiaramente che il piano del suo pontificato è quello del Vaticano II, così come interpretato da Francesco nella Evangelii Gaudium. In questo momento in cui ciascuno proietta i propri desideri sulla figura del pontefice, bisognerebbe tornare concretamente su ciò che lui sta dicendo e su come si sta lentamente muovendo».

Nel suo libro lei ripete che Leone è figlio di Agostino così come Francesco è stato figlio di Ignazio. Tutti comprendono la differenza che c’è tra un agostiniano e un gesuita. Ma che cosa significa concretamente dentro la Chiesa essere un gesuita, come è lei, come era Francesco, ed essere un agostiniano? Sono due modi diversi di essere cattolici, di essere presbiteri?

«È chiaro che ci sono prospettive ideali e culturali differenti: vivere la spiritualità ignaziana o la spiritualità agostiniana forma il modo di essere, di pregare, di comprendere la realtà. Tuttavia, quello che mi pare interessante notare è che, in un tempo come questo, la Chiesa abbia sentito il bisogno di elevare al pontificato due religiosi che sono cresciuti all’interno di una spiritualità molto precisa. È come se oggi si sentisse un profondo bisogno di attingere a importanti fonti spirituali per affrontare il governo della Chiesa».

C’è un’ultima cosa che voglio chiederle. Lei ha scritto che la realtà è sempre superiore all’idea, come dire: il messaggio del Vangelo ha sicuramente un valore assoluto, ma dev’essere sempre incarnato nella storia. È su questo che si misura la grandezza di un Papa? Dalla capacità di leggere e incontrare la storia?

«Assolutamente sì. La Chiesa cattolica esiste perché ha una missione: annunciare il Vangelo. E questo significa confrontarsi con la storia concreta, con le persone che devono ricevere il messaggio. L’alternativa è ritirarsi e stare su una montagna senza contaminarsi con la realtà. La Chiesa non avrebbe senso se rimanesse separata dalla realtà, e anche per questo papa Francesco ha usato molte volte l’espressione della “Chiesa callejera”, la Chiesa che sta per strada, che magari inciampa cade e si ferisce, ma sta per strada».

Chi è

Il libro