Dentro al razzo che cambiò la storia

L’oggetto più grande che l’umanità sia stata capace di far volare nell’aria e nello spazio lo si può vedere da vicino, disteso su un prato del Johnson Space Center di Houston. Mentre gli si cammina attorno, quel campanile bianco alto 110 metri e mezzo, pesante 3.000 tonnellate, sembra ancora più immenso. Io, il Saturn V, lo avevo ammirato salire nel cielo di Cape Canaveral durante una missione lunare del programma Apollo.

Lo strepito nell’aria e il tremore della terra sotto i piedi, che si avvertirono quando i cinque motori del primo stadio – uno centrale fisso e quattro esterni basculanti, con comando idraulico per guidare il razzo sulla corretta traiettoria – furono accesi, sprigionando una spinta totale di 3.500 tonnellate, sconvolsero persino i pensieri di chi era stato autorizzato ad assistere al lancio da poco più di tre chilometri di distanza, al di là di uno dei tanti canali delle paludi di Cocoa Beach, in Florida.

Alto poco più di un terzo del razzo tristadio (42 metri) e con un diametro di dieci, questo primo troncone conteneva un serbatoio di propellente costituito da 810.700 litri di cherosene, a sua volta sovrastato da un secondo serbatoio contenente un milione e 311.000 litri di ossigeno liquido comburente. Il suo ruolo? Facile: quello di sollevare quell’enorme massa dalla rampa del Launch Complex 39 del J.F. Kennedy Space Center della NASA – fra l’altro appositamente costruito per il programma Apollo – e di accelerarla attraverso gli strati più densi dell’aria fino a una quota di 61 chilometri, raggiunta in soli due minuti e 34 secondi.

Stesso diametro e identica disposizione dei propulsori (meno potenti, parliamo di 510.000 kg in totale) per il secondo stadio del Saturn V, che però era propulso da razzi a idrogeno (un milione di litri) e ossigeno (331.000 litri) liquidi, i cui serbatoi sovrapposti erano separati da due fogli di alluminio a nido d’ape per isolarli termicamente (infatti, la differenza di temperatura era di circa 70 °C).

Alla quota di 100 chilometri (3’ e 4’’ dopo il lancio), il primo stadio venne abbandonato e la traiettoria, gradualmente, si incurvò fino a raggiungere l’orizzontale (un arco di cerchio intorno al globo) a poco meno di 200 km dalla superificie, 8 minuti e 44 secondi dopo l’accensione del Saturn V. In questo momento, i motori del secondo stadio vennero spenti.

Solamente quattro secondi dopo, liberato dall’imponente struttura posteriore e sotto la spinta dell’unico motore del terzo stadio (identico a uno dei cinque del secondo) il complesso accelerò fino a raggiungere l’inserzione in orbita bassa, detta «di parcheggio», 11 minuti e 35 secondi dopo il lancio.

Per prepararsi al viaggio translunare, l’Apollo 11 avrebbe potuto effettuare un massimo di tre orbite attorno alla Terra. Bene: per l’Apollo 11 ne bastò una sola. Un’ora, 35 minuti e 8 secondi dopo aver lasciato il suolo terrestre, venne riacceso il motore. Che in cinque minuti e 42 secondi accelerò il razzo sulla giusta traiettoria. Meno di 17 minuti dopo vennero aperti i portelli a corolla dell’ogiva, e il modulo di comando Apollo venne estratto distaccandosi dal collegamento al modulo lunare (il famoso LEM), più all’interno. Grazie a una rotazione di 180 gradi, il modulo venne riportato all’interno del vano per agganciare il LEM in posizione frontale. Una volta confrontati i parametri di allineamento dinamici, 4 ore e 43 minuti dopo il lancio, fu acceso per otto secondi il motore del modulo di servizio, permettendo al treno spaziale di stabilizzarsi in direzione della Luna.

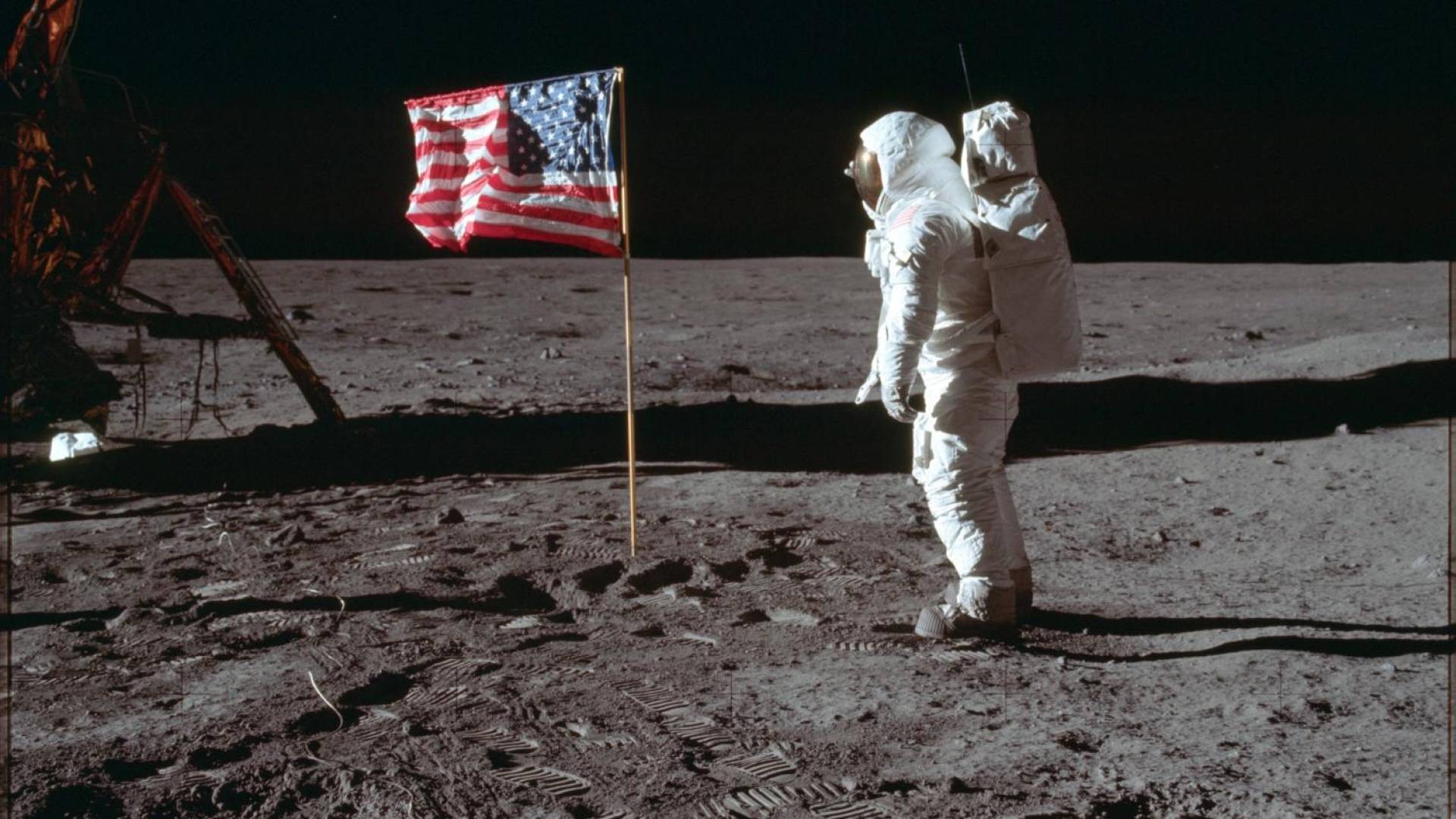

Giorni dopo, dall’ultima schiera di consolle della sala controllo del Johnson Space Center della NASA, a Houston, assistetti alle manovre d’allunaggio. Qui l’atmosfera era del tutto diversa e ovattata, i tempi scanditi dalle sintetiche comunicazioni fra i membri dell’equipaggio (in orbita e sulla superficie lunare) e il «Capcom» (il responsabile delle comunicazioni e del coordinamento delle attività operative, una figura essenziale). A 50 anni di distanza, tutti coloro che vissero o assistettero a quelle storiche missioni spaziali, realizzate con mezzi tecnologici molto meno performanti di quanto oggi sia disponibile, sanno che non vi è metodo altrettanto sicuro per andare sulla Luna (e ritornare sulla Terra). Il sistema più affidabile, infatti, resta quello del programma Apollo. Un’epopea leggendaria che non morirà mai.

Anche il Rakete fa mezzo secolo

La Frisco aveva soltanto nove anni, quando il primo uomo mise piede sulla Luna. Con l’entusiasmo della «gioventù», approfittò dell’occasione per lanciare in orbita il suo Rakete, il ghiacciolo, il cosiddetto Razzo. Un tempismo perfetto. Così come perfetta è risultata – lo dice la resistenza del prodotto sul mercato – la scelta di gusti e colori. L’arancio (all’arancia, ça va sans dire) rappresenta il fuoco, l’iniezione. Il bianco, al gusto di ananas (!), è il vero e proprio Saturn V. Il cioccolato che ricopre la punta invece è il modulo lunare Apollo. Da cinquant’anni, assicurano i produttori, la ricetta è invariata. Ogni anno vengono prodotti oltre 8 milioni di pezzi. Se il Saturn V ha raggiunto la Luna, il Rakete non ha mai oltrepassato la frontiera svizzera.