Storia della prima infermiera

Il 4 novembre 1854, mentre infuriava la guerra di Crimea, una giovane donna di nome Florence Nightingale mise piede nella caserma Selimiye a Scutari (Istanbul), una struttura convertita in ospedale. A causa di gravi inefficienze e della mancanza di assistenza infermieristica, migliaia di soldati stavano perdendo la vita in modo evitabile. Florence, convinta che l’azione umana potesse e dovesse cambiare anche le prassi e i preconcetti più radicati, non poteva accettare una simile carneficina. Fu così̀ che, tra ratti e sudiciume, ostacoli legati al genere, al suo status di civile (in un ambiente militare ostile) e con una salute precaria a complicare tutto, questa donna coraggiosa e visionaria avviò̀ una guerra nella guerra destinata a cambiare la vita di intere generazioni che, da allora in poi, avrebbero beneficiato di un’assistenza sanitaria degna di questo nome.

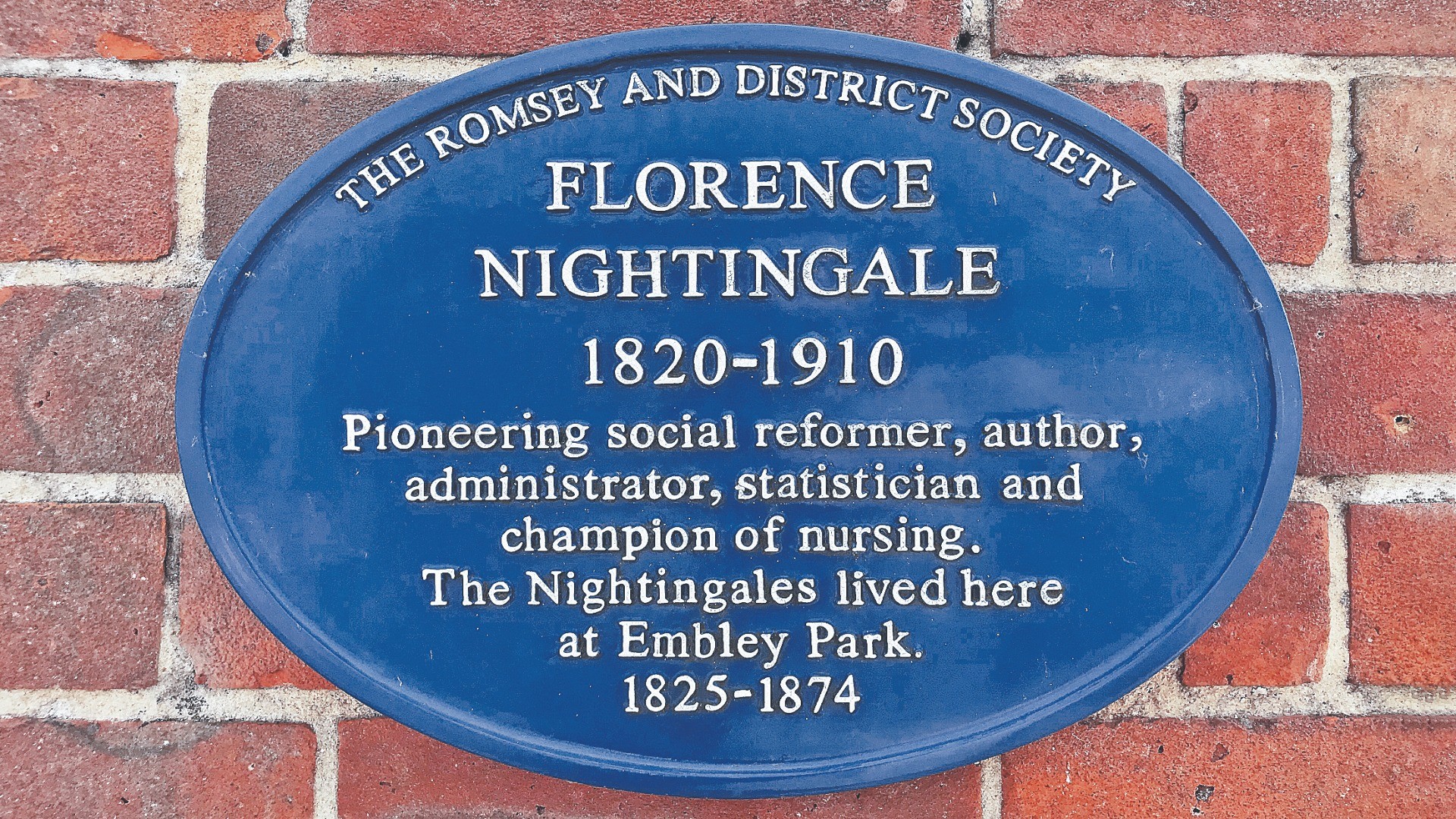

Nata a Firenze nel 1820, Florence fu chiamata così proprio in omaggio all’allora capitale del Granducato di Toscana. Di famiglia liberale e alto-borghese, «Flo» crebbe in una società, quella inglese, che difficilmente avrebbe potuto essere più bigotta e maschilista. Il fatto che la sovrana del Regno Unito fosse la regina Vittoria (r. 1837-1901), infatti, non significava affatto che le donne fossero libere. Al contrario, non potevano frequentare le università né intestarsi alcun bene; non potevano nemmeno lavorare, a meno di dedicarsi ad attività «poco rispettabili», tra cui vi era allora quella dell’infermiera.

Svolgendo un’opera instancabile di persuasione, intercedendo presso politici e altre persone influenti delle quali riuscì a scuotere le coscienze, «Flo» segnò la via per la futura professione infermieristica e per l’assistenza sanitaria in tutto l’impero britannico. Dalla Crimea in poi, infatti, la donna dedicò la vita alle riforme, sia in campo militare sia civile, con un’attenzione particolare all’India, dominio nel quale si consumavano terribili carestie i cui effetti erano amplificati dalla noncuranza di Londra. Un suo celebre saggio del 1878 esordiva con una sua frase che denunciava tutta l’apatia dell’amministrazione inglese: «Non c’importa nulla del popolo dell’India».

Florence non visitò mai il subcontinente, ma viaggiò molto. Spesso ebbe la fortuna di trovarsi nel bel mezzo di eventi importanti e a contatto con celebri figure della sua epoca. Nel 1838, poco tempo dopo un fallito golpe organizzato dal futuro Napoleone III ai danni del re dei francesi Luigi Filippo d’Orléans, «Flo» si trovò bloccata a Ginevra con la famiglia. Sulle sponde del Lemano conobbe figure destinate a condizionarne la coscienza politica e civile in formazione. Tra questi sono da segnalare due nativi di Ginevra come l’economista Sismondo Sismondi e l’educatrice Matilde Calandrini. Ginevra era a quel tempo un luogo privilegiato per esuli e rifugiati e pare che in quegli anni gli italiani fossero tremila. Lo stesso Mazzini vi si era recato nel 1831, sulla via di Parigi, per incontrare il Sismondi; vi ritornò̀ due anni dopo, quando soggiornò̀ all’Hôtel de la Navigation, sede ginevrina della Giovine Italia.

Nato nel 1773, di origini pisane protestanti, Sismondi (all’anagrafe Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi) era un frequentatore dei salotti intellettuali di mezza Europa. «Flo» fu presentata al Sismondi da Caterina Franceschi, poetessa, patriota e classicista, residente a Ginevra, le cui traduzioni dal latino di Cicerone si erano guadagnate le lodi del Leopardi.

A Ginevra, tramite Sismondi, i Nightingale ebbero modo di frequentare tale «Candolle», sempre citato nelle lettere di «Flo» con il solo predicato. Tutti i biografi della donna hanno sostenuto si trattasse del botanico Alphonse Pyrame de Candolle (1806-59), ma è̀ più̀ probabile che la persona in questione fosse il padre Augustin (1778-1841), anch’egli botanico di fama. L’età̀ più̀ affine a quella di Sismondi e la nota passione per la letteratura e per la poesia di Augustin farebbero propendere di più̀ per questa versione.

Ma la questione che più tenne banco durante il soggiorno ginevrino dei Nightingale fu il fallito colpo di Stato di Luigi Napoleone di cui si è detto. Giacché́ Berna negò̀ a Luigi Filippo l’estradizione del golpista, per poco non si giunse a una guerra che avrebbe comportato una violazione della neutralità̀ elvetica. Quando i francesi iniziarono a schierarsi lungo il confine, i Nightingale si decisero a lasciare Ginevra, ma si trovarono bloccati quando le autorità confiscarono tutti i cavalli disponibili. Per fortuna la crisi si risolse senza sangue, il che avvenne dopo che Luigi Napoleone ebbe preso la decisione di recarsi spontaneamente a Londra.

I riferimenti alla Svizzera non si limitano al 1838. Venticinque anni dopo, fu chiesto a «Flo» di preparare una nota informativa per il rappresentante inglese alla prima riunione per la Convenzione di Ginevra che, com’è noto, fu ispirata da Jean Henri Dunant, che nel 1859 era stato testimone oculare della battaglia di Solferino. Dunant aveva poi scritto un libello, Un souvenir de Solférino (1862), che auspicava la fondazione di un corpo civile volontario di soccorso. Nel 1863, ispirandosi dichiaratamente a Florence, fondò̀ il «Comitato dei Cinque», antesignano della Croce Rossa. Il resto è storia.