Altro che Willy Wonka, CimaNorma è realtà: «Il cioccolato come motore di rinascita della Valle di Blenio»

Quando lo abbiamo incontrato nella sede di FoodYoung di Balerna, Abouzar Rahmani stava provando nuove ricette con due maître chocolatier ginevrini. Sul banco, tavolette numerate, fogli pieni di percentuali e appunti sugli aromi. Si assaggiava, si analizzava, si studiava. «Mangio così tanto cioccolato che, se non lo faccio per due giorni, quasi mi manca», scherza il CEO dell’azienda momò e di Chocolat Cima Norma SA, spezzando una tavoletta appena temperata.

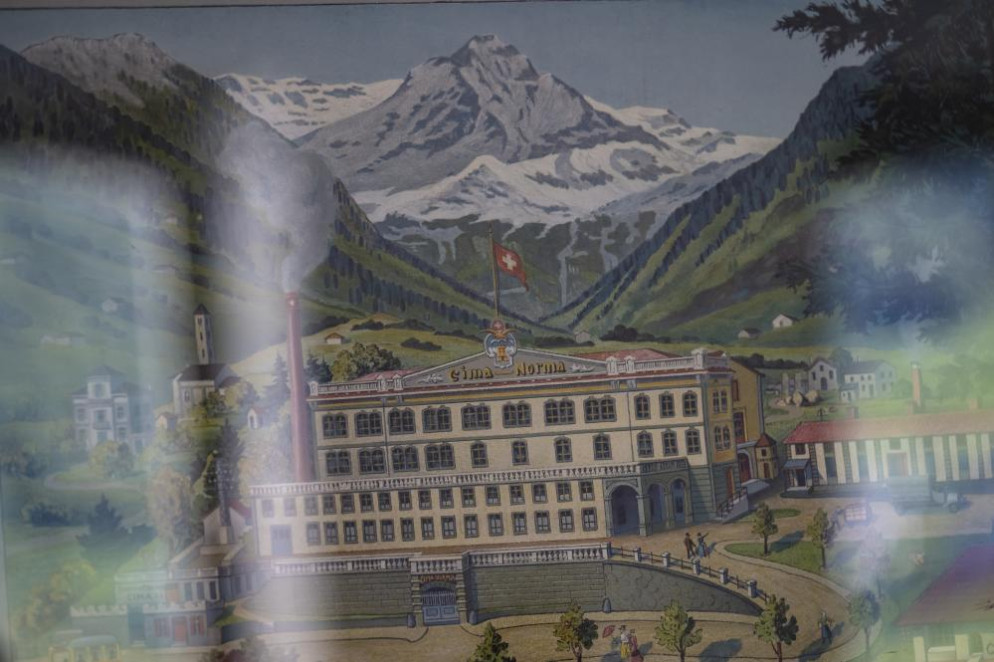

La rinascita di CimaNorma, una delle più antiche case svizzere di cioccolato, comincia così: in un laboratorio, tra test e bilanciamenti minuziosi, ma con lo sguardo rivolto a Torre, nel cuore della Valle di Blenio. È lì che a dicembre 2025 riaprirà la storica fabbrica, rimasta silenziosa dal 1968. «Non è un marchio chiuso che semplicemente riapriamo — spiega Rahmani —. È un’energia rimasta sospesa nel tempo. Vogliamo restituire al cioccolato svizzero un’identità forte, capace di dialogare con il mondo come fanno i nostri orologi».

Il progetto segue una traiettoria precisa: riavvio della produzione entro Natale, apertura del museo e del caffè nell’estate 2026, sviluppo progressivo dell’ospitalità fino al 2030. L’investimento complessivo, circa 50 milioni di franchi, è sostenuto da Rahmani e da un suo socio ginevrino, con la possibilità di coinvolgere partner in futuro. «Il 1° dicembre è un traguardo importante — aggiunge —, ma non è il punto d’arrivo. La fabbrica è il cuore di un ecosistema che unisce cultura, turismo e sostenibilità».

Sul piano occupazionale, i numeri restituiscono la misura dell’impatto: una quindicina di persone impegnate fin da subito nella produzione e nel museo, e più di un centinaio quando il complesso sarà a regime, considerando artigianato, manutenzione e ospitalità. Per una valle che cerca occasioni di rilancio, significa nuovi posti di lavoro ma anche nuove competenze. «Lavoriamo con falegnami, scalpellini, fabbri, ramai, pittori della regione. In Ticino ci sono artigiani straordinari e meritano di essere al centro di questa rinascita», racconta Rahmani.

La rete si estende anche all’agricoltura: è stato avviato un progetto legato alla permacultura e alle pratiche rigenerative, pensato per valorizzare le materie prime locali. «Non dobbiamo sottrarre alla natura: dobbiamo aggiungere», sintetizza. È così che un grappolo di uva americana, segnalato dall’architetto Marino Venturini, è finito sul suo tavolo di lavoro: «Non la conoscevo, mi ha detto che cresceva lì da generazioni. Ha un aroma particolare, e stiamo provando a trasformarlo in una ganache. È un modo per far dialogare il territorio con il cioccolato».

La sostenibilità non è cornice estetica, ma condizione strutturale: isolamento a basso impatto, consumi monitorati, energie rinnovabili, riduzione del rumore. «In Svizzera la tutela ambientale è garantita dalle leggi, ma vogliamo spingerci oltre», dice Rahmani. Anche la produzione riflette questa logica: ingredienti biologici e tracciabili, zuccheri meno raffinati e a basso indice glicemico, processi naturali al posto dell’ultra-trasformazione.

La filosofia è plant-forward: il latte viene usato solo quando aggiunge reale valore. «Se non serve, perché usarlo?», ha domandato poco prima ai cuochi. Non è una novità per FoodYoung: l’azienda ha già sviluppato linee plant-based che oggi vengono esportate in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Asia, con l’idea che l’innovazione non significhi sottrarre, ma rendere più essenziale. «Il futuro del cibo è nella capacità di essere al tempo stesso naturale e contemporaneo», sintetizza Rahmani.

L’interlocuzione con il territorio è costante. Il Comune di Blenio, gli attori turistici e politici da tutto il Cantone seguono da vicino un progetto che, pur restando privato, avrà ricadute pubbliche. L’orizzonte è chiaro: non solo una fabbrica, ma un polo capace di ridare identità a un’intera area. «La Valle di Blenio ha una natura unica e un patrimonio architettonico che racconta Londra e Parigi attraverso le case degli emigranti. Quando la vidi nel 2018 capii che c’era un potenziale non espresso», ricorda Rahmani.

Da quella scoperta è nata l’idea di un museo che intrecci cacao, migrazioni e artigianato, e di una Fondazione Fabbrica del Cioccolato come pilastro culturale. «Non separo arte e industria: l’edificio, i packaging, la narrazione, persino le linee produttive devono avere un valore estetico», dice. La fabbrica sarà anche luogo di esposizioni, residenze d’artista, collaborazioni con fotografi e designer: un modo per inserire la produzione in un racconto più ampio, che tenga insieme storia e futuro.

CimaNorma non parla solo al Ticino. FoodYoung ha già avviato le vendite negli Stati Uniti e da dicembre i prodotti partiranno direttamente da Blenio verso la California. L’ambizione non è inseguire i volumi del mercato di massa, ma costruire un riferimento globale per chi cerca qualità, autenticità e trasparenza. «Il cioccolato è un ingrediente nobile: un lusso naturale che deve restare accessibile senza perdere la sua identità», sottolinea.

Tutto questo si traduce in un ecosistema: un centro produttivo che genera occupazione e turismo, una filiera corta che valorizza artigianato e agricoltura, un polo culturale che racconta la storia e ne costruisce di nuove. In prospettiva, un luogo che restituisce alla valle la sua vocazione industriale, ma con un linguaggio contemporaneo.

Resta una domanda: perché proprio qui? La risposta è nelle biografie che hanno fatto grande il cioccolato svizzero — dai fratelli Cima a Giuseppe Pagani, fino agli emigranti bleniesi che portarono il cacao in Europa — e nella geografia stessa della valle. «È un luogo che connette storie e saperi. Se lavori bene, la qualità diventa il tuo accento». Una frase semplice che spiega la rotta: una fabbrica che non riapre come reliquia, ma come motore. E una valle che, intorno a quel motore, prova a rimettere in moto se stessa.