Fotografia dell'astensionismo ticinese e dell'altalena fra partiti

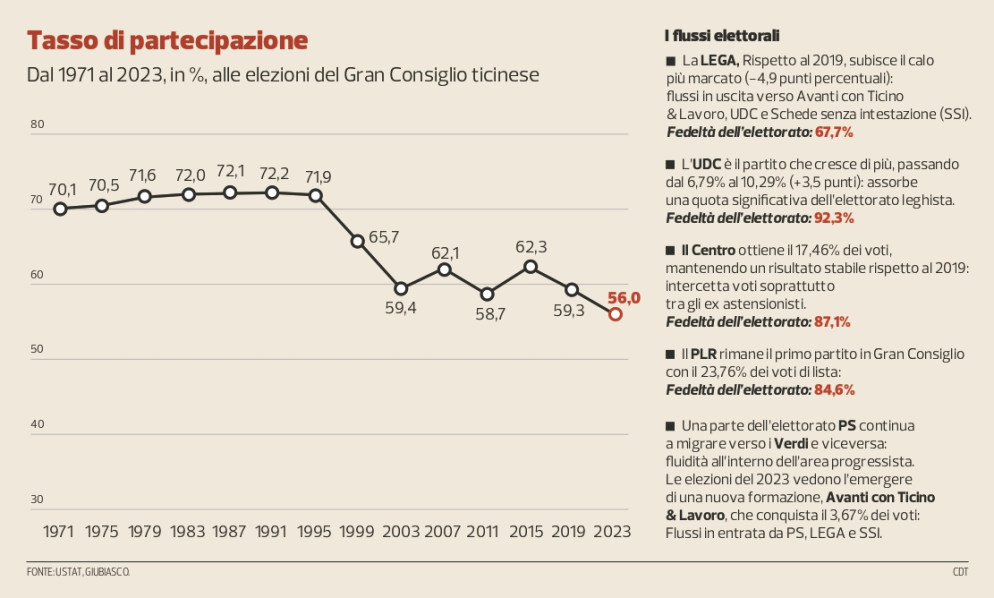

Siamo ormai al giro di boa della legislatura e all’orizzonte, in Ticino, si possono già intravvedere i primi segnali della campagna per le elezioni cantonali 2027. E, in un mondo sempre più veloce, l’analisi fornita dall’Osservatorio della vita politica regionale dell’Università di Losanna (qui trovata lo studio completo) ha offerto lo spunto per guardarsi indietro e, con un po’ più di calma, analizzare quanto accaduto nell’aprile del 2023, con le elezioni cantonali che hanno visto la disfatta della Lega, l’ascesa dell’UDC, una frammentazione da record in Gran Consiglio (con 12 partiti oggi rappresentati) e una partecipazione anch’essa da record, ma in senso negativo.

Chi sì e chi no

Non a caso, nella presentazione dello studio «Le elezioni cantonali ticinesi del 2023 – Astensionismo, orientamento di voto, questioni climatiche e voto femminile», la ricercatrice Jessica Rosco è partita proprio da un’analisi dei profili degli elettori e di chi, invece, ha scelto di astenersi, in un’annata in cui «la partecipazione ha segnato un minimo nella storia politica del Ticino», con una quota del 56% degli aventi diritto di voto.

Il profilo «tipo» di colui che ha partecipato è rappresentato (sarebbe meglio dire sovrarappresentato) da uomini, adulti e anziani, con una formazione universitaria e che si ritengono molto o abbastanza soddisfatti della loro situazione economica. Per dirla con le parole di Rosco, l’elettore che si reca alle urne ha sovente un profilo che potremmo definire «piuttosto privilegiato».

La fotografia degli astensionisti, invece, è essenzialmente all’opposto. Le categorie sovrarappresentate sono infatti quelle delle donne, dei giovani (tra i 18 e i 45 anni), di chi non ha svolto una formazione oltre la scuola dell’obbligo oppure si è fermato all’apprendistato e di chi ritiene la propria situazione economica non soddisfacente. Ma, a essere legate all’astensionismo, al netto delle variabili socio-demografiche, sono pure le cosiddette «attitudini politiche». Ossia, tra chi non vota sono sovrarappresentati coloro che ritengono la politica troppo complicata da capire, oppure chi ha una bassa fiducia nei politici e poco interesse per la politica in generale, oppure coloro secondo cui «contano di più le persone che i partiti».

Dallo studio, sul fronte dell’astensionismo, è inoltre emerso che la polarizzazione crescente ha favorito la partecipazione al voto. Rispetto al 2019, infatti, la partecipazione dell’elettorato più moderato – di centro-destra e centro-sinistra – è calata. Al contrario, invece, è aumentata per coloro che si posizionano agli estremi della scala ideologica.

Sempre sul fronte dell’astensione al voto, infine, dall’analisi dei ricercatori è scaturito un aspetto positivo. Ossia che il numero di astensionisti «sistematici» (che non hanno votato sia nel 2019 che nel 2023) è di parecchio inferiore a quello degli «occasionali» (coloro che votarono nel 2019 ma non lo hanno fatto nel 2023).

Parliamo di percentuali intorno al 10% di «sistematici» e 90% di «occasionali». Segno che, ha rilevato Rosco, «c’è un potenziale di recupero», di convincere questi «occasionali» a tornare alle urne alla prossima tornata.

Chi sale e chi scende

A illustrare i flussi di voto tra i partiti è stato invece Andrea Pilotti, il quale è partito dall’importante calo registrato dalla Lega, il cui elettorato è stato poco «fedele» all’ultima tornata elettorale: solo il 67,7% di coloro che l’avevano votata nel 2019 l’hanno poi fatto quattro anni più tardi. I «flussi» in uscita sono stati soprattutto verso Avanti con Ticino &Lavoro, la scheda senza intestazione (SSI) e i «cugini» dell’UDC. Partito, quest’ultimo, che ha registrato la crescita più importante nel 2023 (pari a 3,5 punti percentuali) assorbendo, appunto, «una quota significativa dell’elettorato leghista» e facendo pure segnare un’alta percentuale di «fedeltà» tra i propri elettori.

Il Centro, dal canto suo, è rimasto stabile (unico tra i partiti di Governo), intercettando in particolare i voti degli ex-astensionisti. Sul fronte progressista, ha rilevato Pilotti, si è confermato l’effetto «vasi comunicanti» tra il PS e i Verdi, mentre la novità di Avanti con T&L è stata spinta, nel dettaglio, «da flussi in entrata da PS, Lega e dalle schede senza intestazione».

Proprio l’utilizzo di questo strumento, le schede senza intestazione, è stato illustrato dal direttore dell’Osservatorio, il politologo Oscar Mazzoleni, il quale ha rilevato la costante crescita negli anni del ricorso a questa forma di voto: si è passati dal 14,7% del 2007 al 22,2% del 2023. «Segno – ha rilevato Mazzoleni – della difficoltà dei partiti a essere riconosciuti come un riferimento per l’elettorato». E dunque di una certa disaffezione e sfiducia.

Il cosiddetto voto «personalizzato», ha però sottolineato il direttore, è differente tra gli elettori di uno o dell’altro partito: quelli del PLR, ad esempio, utilizzano questo strumento per premiare il merito o per favorire determinate candidature interne, quelli del PS per favorire la rappresentanza di minoranza, mentre quelli di Avanti con T&L in una logica prettamente «anti-partiti».

Tra donne e clima

Nello studio pubblicato quest’anno, poi, i ricercatori hanno voluto soffermarsi su due tematiche in particolare: il voto femminile e quello legato alle politiche ambientali.

Pilotti, riguardo al voto femminile, ha in particolare voluto smentire il luogo comune secondo cui «le donne non votano le donne». Dall’analisi è infatti emerso che «una netta maggioranza dell’elettorato femminile dichiara di votare le candidate per aumentarne la presenza in politica». Inoltre, «una chiara maggioranza è d’accordo sul fatto che i partiti dovrebbero dare più spazio a candidature femminili e che anche i media dovrebbero dare più visibilità alle candidate».

Riguardo alle opinioni dei cittadini sulle politiche ambientali, Mazzoleni ha evidenziato che esse cambiano, e di parecchio, sia in base all’età degli elettori che in base alla loro posizione ideologica. Ad esempio, rispetto ai giovani gli anziani mostrano maggiore scetticismo verso le politiche ecologiche. Oppure, gli elettori di sinistra sono generalmente più preoccupati nei confronti del cambiamento climatico, mentre quelli di destra lo considerano un tema meno urgente e tendono a opporsi a politiche restrittive della libertà o penalizzanti dal punto di vista economico.