Il graffito del nonno bambino, la «gerla» e un patrimonio da tramandare

Non poteva non essere scelto che l’oratorio dedicato a San Bernardino da Siena, recentemente restaurato e riaperto stamattina al pubblico proprio nella giornata in cui si celebra il santo, per svelare i contenuti dell’opuscolo «Gerla e Corona» edito dal Comune di Faido. Una pubblicazione di una ventina di pagine nelle quali si fa una radiografia delle cappelle votive presenti sul territorio della media Leventina, offrendo nel contempo un’utile guida (con tanto di cartina) agli indigeni e ai turisti e interessanti contributi di esperti che sottolineano l’importanza di salvaguardare queste testimonianze non solo storiche ma altresì artistiche.

Quando si sgranava il rosario

Il nome dell’agile volume, d’altronde, ci obbliga ad un tuffo nel passato. Quando gli abitanti percorrevano a piedi i sentieri. In particolare le donne camminavano con la «gerla», ossia la grande cesta conica portata dietro le spalle contenente legname, cibo o materiale vario, e mentre lo facevano «sgranavano la corona del Rosario» che tenevano in mano, ricorda Fra Edy Rossi-Pedruzzi nella premessa. I tempi sono cambiati, ma le cappelle «parlano ancora al cuore dell’uomo che per sua natura è sempre spirituale, non importa se si ritenga credente o meno», assicura il religioso.

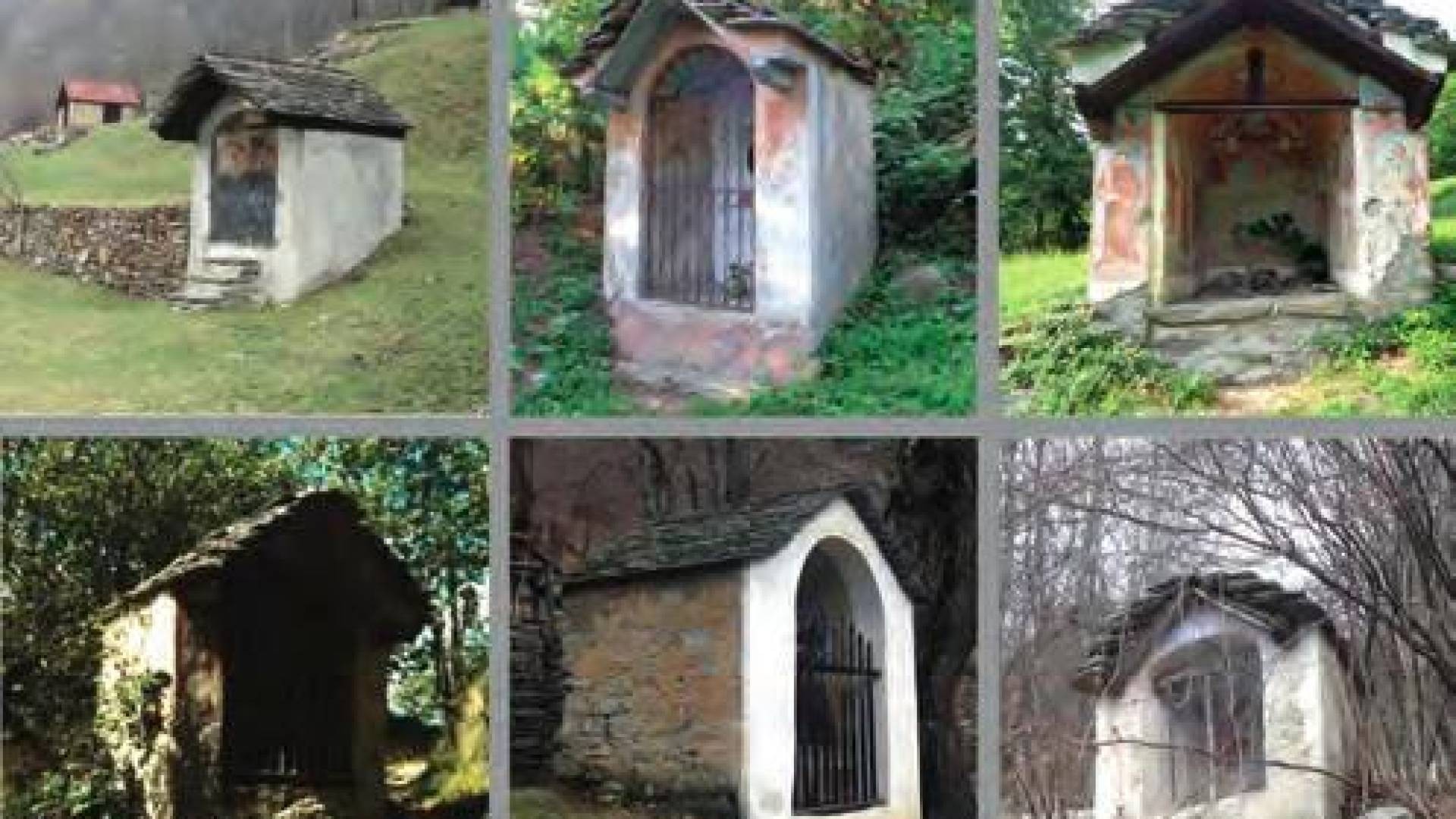

Quelle immagini sacre sono comunque uno sprone per una riflessione interiore. Ecco perché gli allievi della Scuola d’arti e mestieri di Trevano, sotto la guida degli architetti Cesare Casale e Romano Guzzi, hanno catalogato questo patrimonio sull’arco di un lustro, dal 2014 al 2019. I disegnatori di architettura e di ingegneria civile in erba hanno svolto un rilievo scrupoloso annotando tipologia, dimensioni e stato di conservazione delle cappelle presenti sulle antiche vie ascensionali del comprensorio. Ne sono state rilevate 65.

Quattro tipologie di manufatti

Ma cosa caratterizza i manufatti medioleventinesi rispetto ad altri presenti alle nostre latitudini? Ce lo spiega lo storico e municipale di Faido Fabrizio Viscontini. Quattro le tipologie individuate: «Quelle laterali delle chiese, le cappelle delle vie Crucis, quelle costruite dove si erano verificati dei disastri naturali (alluvioni e valanghe) e avevano lo scopo di proteggere gli abitanti e i viandanti dal ripetersi di questi eventi funesti e infine le cappelle che si trovavano lungo le mulattiere».

Proprio su queste ultime si sono accesi i riflettori degli studenti. Una, la cosiddetta «cappella dei morti» di Muriengo a Rossura risalente al XVII secolo, è stata oggetto di restauro conservativo da parte dell’architetta Maria Mazza. Prima che ci mettesse le mani si presentava in un avanzato stato di degrado, a seguito in primis delle fessurazioni dovute ai cedimenti strutturali. La strategia utilizzata per riportarla agli antichi splendori, annota la specialista, «rappresenta un modus operandi applicabile anche nel caso delle altre cappelle della valle».

Dove trovare la pubblicazione

Conclude l’opuscolo un contributo del giornalista Michele Fazioli, che da oltre sette decenni trascorre l’estate proprio a Rossura. E in quella cappella rimessa a nuovo c’è ancora il segno lasciato da suo nonno Federico Maggini: «Un sigillo, un graffito di memoria affettiva, una icona rispuntata fuori dopo 60 anni, che ci fu subito cara e cuciva insieme le nostre vacanze estive in un luogo bello e la lontana esperienza di nostro nonno bambino, malinconico e fuggiasco, che aveva lasciato una sua scia d’infanzia su quell’intonaco». La pubblicazione la trovate all’oratorio San Bernardino da Siena e alla Cancelleria comunale oppure si può scaricare gratuitamente dal sito www.faido.ch.