«La scienza e l’umanità, in politica come in medicina»

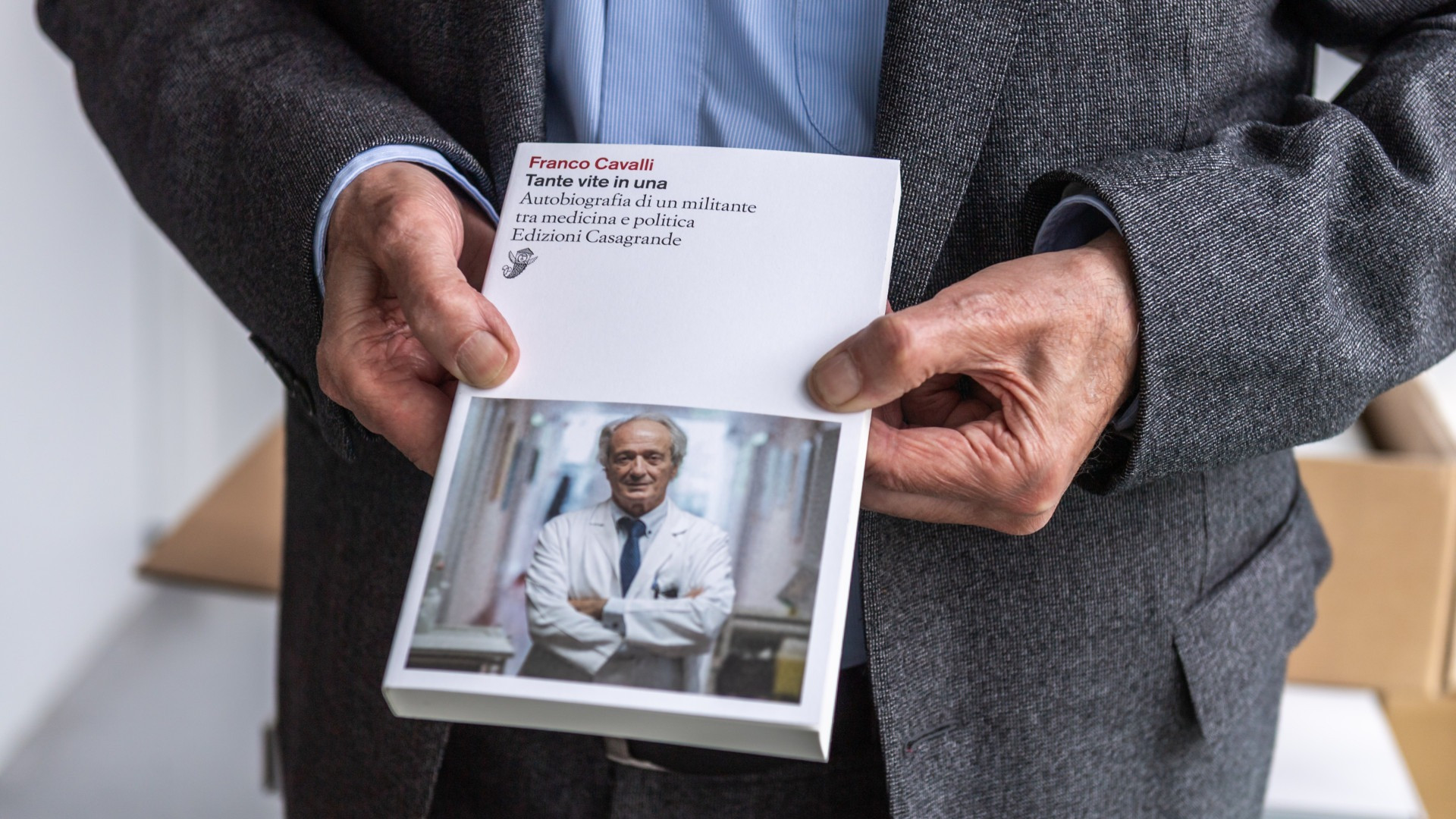

Un «animale politico» e un medico appassionato. Sono le due anime di Franco Cavalli, socialista convinto e oncologo di fama internazionale, da lui stesso raccontate in un’autobiografia pubblicata da Edizioni Casagrande e che racchiude le sue «tante vite».

Dottor Cavalli, con il suo libro ci invita, tramite i suoi occhi, a ripercorrere sette decenni di storia locale, nazionale e internazionale: dai suoi studi in medicina alla creazione (da zero) dell’oncologia in Ticino, fino a far diventare il nostro cantone un centro d’eccellenza nella ricerca contro il cancro; dal Gran Consiglio al Consiglio nazionale, fino alla presidenza ad interim del PS; dagli incontri con Rossana Rossanda a quelli con Gorbaciov; dai viaggi in Centro America fino a quelli in Cina. La prima spontanea domanda è: dove ha trovato il tempo?

«È una domanda che tanti mi fanno. Non ho una risposta chiara, anche perché per me fare tutto ciò è stato naturale. Forse è legato alle condizioni in cui sono cresciuto: una famiglia, in un piccolo appartamento sempre pieno di gente, in un’atmosfera popolare e rumorosa. Ho dovuto per forza di cose e fin dall’inizio sviluppare la capacità di concentrarmi, nonostante il casino. Penso mi abbia aiutato anche più tardi nella vita a focalizzarmi molto sulle mie battaglie, senza perdermi in rivoli. Se mi metto in mente di fare qualcosa, quel qualcosa lo vivo giorno e notte e non devio su sentieri collaterali».

Il fil rouge del libro è rappresentato dalle sue «anime», quella del politico, profondamente socialista, e quella del medico appassionato. Due binari che, verrebbe da dire, sono paralleli. Lei, però, citando un fisiopatologo tedesco ci dice subito che «la politica non è altro che la medicina applicata alla società». È davvero così, medicina e politica sono due facce della stessa medaglia?

«Non è un’unione assoluta, naturalmente. Ma sia in politica sia in medicina ho sempre cercato di mettere al centro due valori: essere il più scientifico possibile e, allo stesso tempo, dare alla mia attività una forte componente umana. Tutte le mie decisioni, come quella di passare dalla psichiatria all’oncologia, sono sempre state dettate da queste due priorità, che ho sempre sentito molto forti dentro di me. Sono state decisive, ad esempio, quando ho deciso di non accettare la sfida per diventare presidente del Partito socialista svizzero: in quel momento non avrei potuto realizzare ciò che volevo fare con il PSS, mentre in Ticino avrei dovuto rinunciare a progetti che sentivo come più realizzabili e importanti, come la creazione dell’oncologia».

«Più realizzabili». A tal proposito, mi permetta una provocazione: in politica di battaglie è riuscito a vincerne poche, mentre in medicina ha ottenuto risultati straordinari. Le rivoluzioni sono più facili da vincere in medicina che in politica?

«Sicuramente. Non a caso, quando mi sono trovato a scegliere tra politica e medicina, ho sempre scelto quest’ultima. Avrei potuto diventare consigliere di Stato dopo Pietro Martinelli, ma ho scelto di non farlo e proseguire a creare l’oncologia in Ticino. E l’ho fatto proprio perché in medicina, riuscire o meno a fare delle cose dipendeva molto più da me che da altri fattori. In politica, invece, potevo cercare di fare il massimo, ma c’erano moltissime altre variabili a giocare un ruolo. In medicina, insomma, era più facile realizzare i miei sogni».

A proposito di «sogni». Nella sua carriera di medico si denota lo spirito di una persona che è stata in grado di «sognare in grande». Per citare un esempio: a Lugano non ha organizzato una semplice conferenza per una cinquantina di persone, ma è arrivato a creare un convegno su scala globale. Secondo lei questa attitudine a «sognare in grande» è venuta meno alle nostre latitudini?

«Ho sempre avuto questa voglia di pensare in grande. A volte anche in maniera un po’ donchisciottesca. Talvolta poi, soprattutto in politica, sono andato a sbattere contro un muro, mentre in medicina ho realizzato cose che inizialmente sembravano impossibili. La domanda, ad ogni modo, non concerne solo la mia esperienza. C’erano altre persone con questa attitudine: in medicina penso a Moccetti o a Noseda. La nostra generazione, che veniva dopo la Seconda guerra mondiale, nei cosiddetti trent’anni gloriosi aveva l’impressione che tutto fosse possibile. Trovare un posto di lavoro non era complicato come lo è oggi. C’era uno spirito pionieristico per il quale tutto sembrava andare nella buona direzione. Oggi, invece, ci sono molte più crisi e la situazione dei miei figli è molto più difficile da quella vissuta da me in passato. In quegli anni c’era apertura al mondo, oggi è il periodo dei sovranismi, in cui ognuno si ritira nel proprio Paese o nella propria regione. È un modo di vedere il mondo molto più limitato, più contabile. Questo per dire che non è una questione personale: è il mondo a essere cambiato».

C’è modo di tornare a quello «spirito»?

«Credo molto nei corsi e ricorsi della Storia. In fondo, quella spinta progressista dei trent’anni gloriosi è giunta dopo il peggior momento della Storia. E ora forse ci vorrà un’altra crisi globale, che nessuno desidera, per tornare a quello spirito. Ho l’impressione che l’attuale situazione geopolitica, tutt’altro che brillante, preannunci questa crisi. E non c’è dubbio che la situazione sia peggiorata anche nelle differenze sociali, con pochi ricchissimi e tanti che faticano ad arrivare alla fine del mese. Ecco, questa situazione non potrà continuare all’infinito e provocherà una crisi globale da cui potrebbe effettivamente nascere quella che io spero potrà essere una società più giusta. E socialista».

A tal proposito, arrivando al suo punto di vista ideologico. Si dice ancora convinto di una possibile rivoluzione per superare il sistema capitalista. Eppure, ripercorrendo la Storia tramite il suo libro, dal Centro America all’Unione Sovietica, si scopre che questi tentativi di superare il capitalismo sono tutti falliti. Alla luce di ciò, lei è un inguaribile ottimista?

«A livello caratteriale sono certamente ottimista. Per poter fare l’oncologo, soprattutto 50 anni fa, ci voleva una certa dose d’ottimismo. Questo non lo metto in dubbio. Ma, spostando il discorso sul livello analitico, va detto che solitamente i cambiamenti sono avvenuti in quelle società che erano la punta di diamante dell’era precedente. Il passaggio dal feudalesimo al capitalismo non è avvenuto in Congo o nella Filippine, ma in Francia, in Inghilterra e negli USA. Lo stesso Marx sottolineava che il passaggio sarebbe dovuto avvenire nelle società capitaliste più sviluppate. Il grosso ‘peccato’ è stato dunque dettato dal fatto che il primo tentativo di fare una società socialista è avvenuto in Russia, una società ancora feudale. Ciò ha tagliato le gambe alle sue possibilità di successo. E poi va aggiunto che il capitalismo ha iniziato a instaurarsi già nel 1500. Ci sono poi voluti 200 o 300 anni affinché si affermasse. Non è arrivato da un giorno all’altro. Quindi sì, il primo tentativo è fallito perché è avvenuto nel posto sbagliato. Ma resta un primo tentativo».

Chiuderei tornando all’altra sua «anima», quella di medico, quella della lotta al cancro. Negli ultimi decenni sono stati raggiunti risultati straordinari. Oggi a che punto siamo nella lotta ai tumori? E quali potrebbero essere i prossimi passi?

«Il progresso registrato negli ultimi decenni sta continuando. Anche se, come avviene in società, non ha uno sviluppo lineare, ma prosegue per scatti. Non c’è dubbio che rispetto a quando ho cominciato negli anni Settanta, quello dell’oncologia oggi sia un mondo completamente diverso. E poi non va dimenticato che il cancro rappresenta circa 200 malattie diverse: se per quello ai testicoli una volta morivano tutti, oggi li curiamo praticamente tutti; per quello al cervello o al pancreas i progressi sono invece stati molto limitati. Ma in generale oggi abbiamo molte più ‘armi’ terapeutiche a nostra disposizione. Anche se la strada è ancora lunga. I due obiettivi a medio termine sono quelli di trasformare i tumori in una malattia cronica (come avviene per il diabete oggi) e riuscire a fare la diagnosi molto prima. E sono convinto che ci riusciremo».