Se la cornice dà lustro al quadro

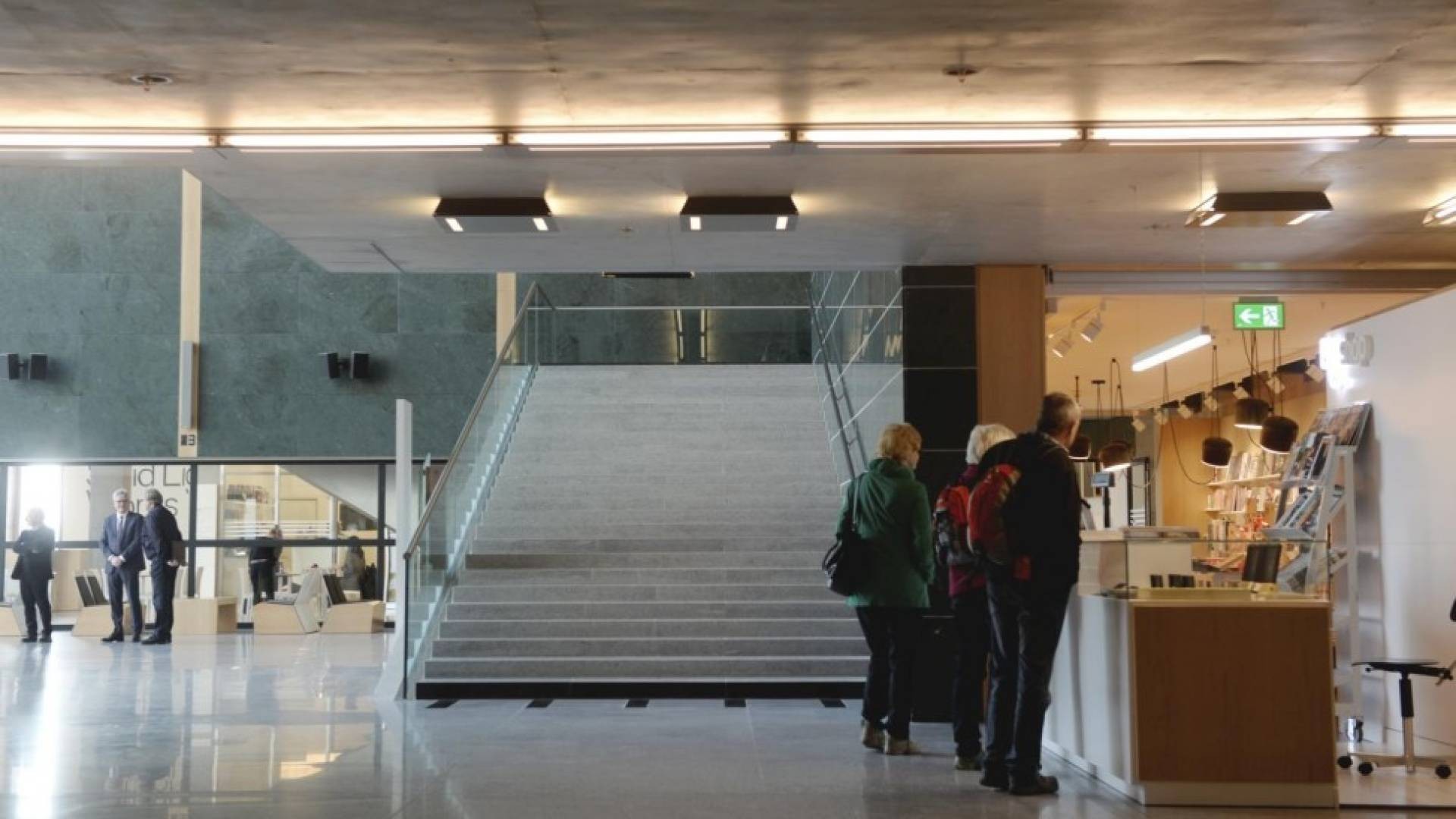

di RAFFAELLA CASTAGNOLA - La cornice non è un dettaglio, ma qualcosa che completa il dipinto o l'incisione. Perciò sulla storia di questo oggetto, che è stato definito «il più mobile dei mobili», che può decorare, dare lustro a contenuti diversi, sono state spese molte parole: se ne sono appropriati gli storici dell'arte, che hanno studiato l'origine del legno dorato e le grandi cornici rinascimentali che decorano le pale d'altare con soggetti religiosi come i ritratti laici dei signori dell'epoca. Ma il fenomeno è interessante anche in relazione all'evoluzione dei gusti e delle mode, seguendo i mutamenti storici. Lo stile cambia e subisce variazioni a seconda delle influenze del potere, delle richieste delle committenze. Anche i filosofi hanno isolato nella cornice un tema di riflessione, perché la sua funzione circoscrive il dipinto e crea spazi illusori anche al di là dei confini visivi. Infine gli artisti la declinano in modo sempre cangiante e se ne appropriano. Basta pensare a certi tondi del Rinascimento, come il Tondo Doni, un dipinto a tempera su tavola (con un diametro di ben 120 cm) di Michelangelo Buonarroti, databile al 1503-1504 circa e conservato nella Galleria degli Uffizi che, privato della cornice avrebbe meno forza, mentre l'imponente cornice gli dà un incredibile vigore, una grandiosità straordinaria. Si potrebbero citare le cornici barocche, influenzate dallo stile berniniano, che raccontano storie di figure mostruose e grottesche e che suggeriscono a chi guarda un altrove. Si arriva poi alle provocazioni contemporanee, a quelle cornici-figure che mettono in rilievo un confine e un vuoto da riempire: rimane la finestra semplificata, che introduce in una diversa concezione spaziale. Il discorso potrebbe continuare a lungo, ma può essere paragonato a quello delle copertine dei libri. Sono in pochi a farci caso: ma le biblioteche pubbliche, spesso per ragioni di sicurezza e di catalogazione, tolgono gli involucri che proteggono i libri: e così troviamo il volume che ci interessa spoglio di una parte essenziale e non solo decorativa del suo progetto. Sono andate così perse molte opere d'arte, quelle «vesti» del libro che valorizzano il romanzo o la raccolta di poesia e che l'artista spesso concepisce lavorando in tandem con l'autore. Naturalmente non ci sono solo cornici utili e concrete, ma anche spazi che diventano metaforicamente interessanti proprio perché con il loro perimetro sostengono, animano contenuti, diventando cornici ideali di eventi. Una di queste è la Hall del LAC: non solo luogo di passaggio con caffetteria, biglietteria, libreria e scale di accesso alla sala concerto-teatro o ai diversi piani espositivi, ma spazio per altri eventi. Domenica scorsa era una gran festa vedere la Hall del LAC piena – con tanta gente seduta, ma anche con molte persone in piedi sulle scale – per sentire una giovane pianista: idea bellissima quella di trasformare uno spazio che idealmente protegge le sale, in un punto di ritrovo. Si lega così anche l'inizio di carriera degli allievi del Conservatorio a quella dei grandi protagonisti che animano il programma musicale delle serate al LAC. L'esperimento musicale può essere felicemente ripetuto con altre forme di proposte culturali, dalle letture al teatro. Ma anche gli spazi fuori dal LAC, che fanno da ideale cornice alla grande struttura del polo culturale luganese, possono essere valorizzati: penso ad esempio al parco, dove potrebbero essere ospitate sculture, provenienti dalla collezione permanente e ora conservate nei depositi. Ma il parco è un elemento che va vissuto anche solo dal punto di vista naturalistico: ed è quindi particolarmente apprezzabile l'iniziativa di fare adottare ai cittadini le piante del LAC: ciascuno può scegliere la sua pianta, la tipologia dell'albero, il prezzo, contribuendo non solo a coprire alcuni costi di gestione, ma anche dimostrando una partecipazione al progetto culturale nel suo insieme. Fanno così da tempo i grandi parchi, i musei e le biblioteche, soprattutto quando il patrimonio è vasto: penso ad esempio, nelle nostre vicinanze, al Vittoriale, la casa museo di Gabriele d'Annunzio, con annesso archivio e parco botanico. La Fondazione ha lanciato un appello per il restauro di alcune fra le migliaia di oggetti collezionati dal grande poeta italiano: si può adottare un abito o un foulard permettendone il restauro, come un manoscritto o un libro, o una serie di carte agevolandone lo studio. Una formula vincente, che rende il generoso donatore visibile o invisibile (a seconda delle sue esigenze di apparire o meno), ma che comunque dà forza, vigore ad un contenuto. È come se i margini dell'opera stessa venissero idealmente dilatati, pensati diversamente: in un dialogo tra interno ed esterno dell'oggetto, che in questo modo rivendica la capacità di proiettarsi all'infinito.