«Aveva ragione mio padre, i pregiudizi sul fumetto sono duri a morire»

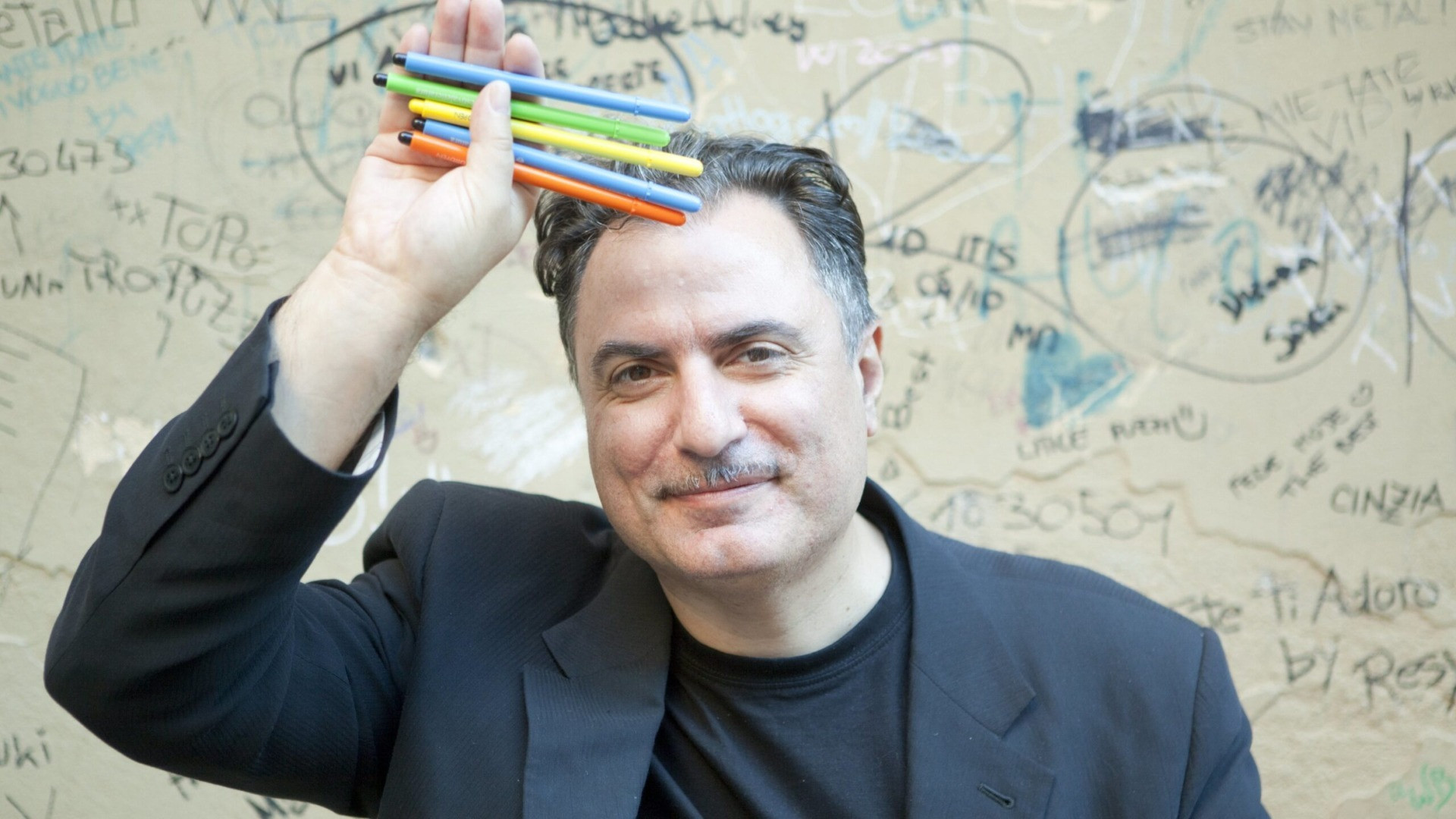

«Sono un uomo fortunato. Mi sveglio tutte le mattine con un sorriso che va da un orecchio all’altro, perché non vedo l’ora di entrare in studio a giocare con musica, segni e disegni.» Igort, pseudonimo di Igor Tuveri, sprizza serenità e simpatia. Fumettista e disegnatore (giovanissimo già pubblicava su Alter Alter e Frigidaire) ma anche cantante, scrittore e sceneggiatore (oltre 40 libri e 4 sceneggiature), un attore, un regista (celebre il suo «5 è il numero perfetto» con Toni Servillo e Valeria Golino), dal 2018 è il direttore di «Linus», la rivista di fumetti già diretta da Oreste Del Buono. Questa intervista è stata realizzata mentre Igort faceva le prove per uno spettacolo teatrale, «I dispacci di Delmore» (ispirata a Delmore Schwartz, scrittore di grande talento morto in totale solitudine) che ha debuttato al Teatro Comunale di Vicenza domenica 12 ottobre.

Igort, com’è iniziato tutto?

«Negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza. Mio padre era un compositore di musica e sono cresciuto in un ambiente pieno di stimoli artistici. Ho cominciato con curiosità a costruire la mia visione del mondo. Ho imparato tutto da solo perché mio padre pur essendo un uomo d’arte era contrario al liceo artistico che avevo scelto di frequentare perché, secondo lui, non avrei imparato molte cose».

E si risentì per il suo dissenso?

«All’epoca me la presi un po’, ma poi capii cosa intendeva. A quel tempo a scuola non insegnavano ancora le lingue straniere, inglese, francese e altre che ho appreso nel tempo, e che mi hanno facilitato la vita perché ho cominciato la mia carriera internazionale trattando i contratti in inglese e presentando i miei lavori in una lingua che non era la mia. Per cui alla fine dei conti sono un autodidatta in tutte le discipline che ho affrontato, dal cinema alla scrittura, dalla musica al disegno».

Ma da autodidatta non si finisce per caso in una mostra alla Biennale di Venezia (1994) o in una mostra di Ginevra e in tutte le altre mostre collettive o personali che sono poi seguite. Quante mostre ha fatto?

«Tantissime, il numero non lo ricordo. Sono molto innamorato dell’arte riprodotta, perché i miei tempi sono quelli delle edicole e delle librerie, però una volta vidi in una mostra un quadro di Picasso: un collage fatto con pagine di giornali, e ho capito che quel tipo di materia si percepisce in maniera diversa se stampata, così ho rivalutato l’importanza delle mostre, che mi piacciono, però non ne faccio tante: ne rifiuto più di quelle che accetto. Privilegio il raccontare storie. Anni fa, mentre preparavo una personale a Milano, una grande mostra, (260 metri lineari di esposizione) mi resi conto che stavo mettendo i quadri in sequenza, come se facessi i fumetti, e ricordai improvvisamente quello che mi diceva mio padre».

Altra profezia errata?

«Azzeccata direi. Mio padre mi ha sempre detto guarda che non ce la farai a far passare il fumetto come un’arte. Non si sbagliava. C’è ancora tanto pregiudizio attorno al fumetto, ho visto come mi trattano: io sono Igort il regista, l’artista eccetera, ma sul fumettista c’è una considerazione diversa. Il fumetto è ancora una cosa incerta anche adesso come tempo fa. Sembra che la lezione di Eco, di Vittorini, di Calvino, di Dino Buzzati e di Oreste Del Buono sia stata dimenticata. Che si stia tornando su posizioni antidiluviane? E anche anacronistiche perché i nostri figli crescono leggendo i Manga che parlano di cose molto profonde e complesse e capiscono come interpretarli. Noi no, e per questo non riusciamo più a comunicare con le nuove generazioni».

Lei è nato a Cagliari. Quando e perché decise di lasciare la Sardegna?

«Lasciare l’isola fu una scelta drastica, decisiva. Sul finire degli anni Settanta, non c’erano i collegamenti che ci sono oggi, e i contatti che contavano erano oltre il mare. Così io, un gruppetto di amici e una fidanzata lasciammo a malincuore Cagliari e il suo sole, ma non c’era altra scelta: il mare lo devi attraversare veramente se vuoi affermare le tue idee, trovare la tua strada. Ma sono sempre rimasto sardo al 100%. Quando fu il momento, ho fatto nascere anche le mie figlie nell’isola. Avevo casa a Parigi, potevano nascere francesi, ma ho voluto che nascessero sarde perché nascere nell’isola significa acquisire un modo di pensare diverso, da isolati».

Come furono gli inizi a Bologna?

«Con degli artisti e fumettisti in erba, abbiamo cominciato a sviluppare le idee, soprattutto musica, disegno e fumetto parallelamente. E ho cominciato anche a fare musica».

Una passione forte?

«Certo, perché da allora ho pubblicato dieci dischi (l’ultimo nel 2024). Ho avuto dei contratti internazionali con grandi case discografiche come la Phonogram e la Polydor, e un sacco di possibilità legate al mercato internazionale della musica. Era una stagione molto ricca, piena di proposte intellettuali di art- rock. Molti artisti e musicisti venivano dalla formazione in scuole d’arte. Era un approccio complesso. Il grande amore per le avanguardie portava anche all’uso di rumori e una riflessione sulla funzione del linguaggio che si travasavano da un campo all’altro, e per questo non ho mai creduto nello specialismo».

Perché?

«Federico Fellini era un disegnatore bravo che lavorava per il Marc’Aurelio e usava i disegni per creare i caratteri e le situazioni; Pasolini che cos’era? Un regista, un poeta e un romanziere: il mondo è pieno di persone che fanno tante cose. In genere le norme che dominano il mondo delle arti, dalla scrittura alla pittura e alla musica, si basano sulle stesse regole: il ritmo e la profondità. Quello che cercavano nelle loro opere Cechov e Dostoevskij: il ritmo e la profondità nel racconto come nella musica. Bisogna conoscere le scale armoniche e nel disegno bisogna sapere come si costruisce un’immagine e un racconto. Ho fatto sempre di tutto e ho disegnato anche un orologio».

Quale?

«A quel tempo pubblicavo disegni di nerboruti su Frigidaire e mi contattarono dalla Swatch, volevano fare un orologio che richiamasse la ginnastica e la cura del fisico. E io invece gli portai il disegno di un bambino cosmonauta che teneva una piccola roccia con i crateri in mano. Non era quello che mi avevano chiesto, ma si innamorarono subito di quell’immagine e dell’orologio furono venduti 300.000 esemplari».

Dopo Bologna salpa per Parigi: cosa andò a fare?

«A collaborare con Les Humanoides Associés una casa editrice di fumetti francese con sede a Parigi, che per me, in Europa, è il paradiso terrestre dei fumettisti. Mi adottarono e divenni Igort de Paris, con un accento marcatamente italiano. Fui pubblicato in tantissimi paesi a soli 24 anni perché i francesi mi vendevano come autore francese. Loro ci tengono alla cultura. Sono stato mandato anche in Corea del Sud dal Ministero degli Esteri francese come rappresentante della loro cultura».

Poi fece tappa in Ucraina, e non fu una tappa breve. Perché?

«Il primo viaggio in Ucraina l’ho fatto per fare un libro sulle case di Cechov. Aveva avuto varie vicissitudini tra le case di Crimea e della Russia suoi luoghi del cuore, e volevo raccontarle. Il privilegio del fumetto è quello della miseria. Fare fumetti non costa niente: basta avere fogli di carta e una matita. Quando sono arrivato lì ho visto luoghi stupendi, uomini e donne bellissimi: decisi di fermarmi e sono rimasto due anni. Lì ho incontrato la donna che divenne mia moglie, l’unica ucraina che, in quegli anni, non voleva lasciare il suo paese. Quando però fu chiaro che, per legge, non potevo stare in Ucraina più di sei mesi, abbiamo deciso di partire».

In Russia e in Siberia cosa andò a fare?

«Mio padre mi chiamò Igor perché amava la letteratura e la musica russa ed io sono cresciuto con quelle coordinate mentali. In Russia ci sono stato per brevi periodi, anche per fare delle fotografe a San Pietroburgo. Purtroppo a Mosca mi è capitato di vedere le tracce ancora fresche sulla neve dell’assassinio dell’avvocato della giornalista Anna Politkovskaja (assassinata nel 2006) ucciso un mese prima della fine del processo, il 19 gennaio 2009. Pensai di non andarci mai in Siberia, ma poi, dopo meno di dieci anni eccomi: un viaggio di 7 giorni in Transiberiana, a fissare i tanti pali e strutture (la regione è molto ricca di giacimenti di gas e metalli preziosi, e ai tempi delle deportazioni ordinate da Stalin c’erano stati milioni di morti), guardando con sgomento per ore l’infinita distesa innevata. Un luogo quasi metafisico».

Una delle sue esperienze di lavoro più importanti fu quella giapponese: cosa ha trovato di bello nel Paese del Sol Levante?

«Dal Giappone, praticamente, nel 1991, come già era successo in Francia, sono stato «artisticamente adottato» e ho cominciato a viaggiare periodicamente. A parte Parigi, dove ho avuto casa dagli anni ottanta fino ad oggi, ci sono andato 26 volte: ci ho vissuto e lavorato come testimoniano i «Quaderni giapponesi» di cui quest’anno è uscito anche in Giappone il primo volume. Ho cominciato a lavorare con gli editor giapponesi che sono dei maestri burattinai incredibili. Sono stato il primo occidentale a fare un’immersione totale. Alcuni libri occidentali erano stati pubblicati ma nessuno aveva mai lavorato direttamente per il mercato giapponese che è molto duro e esigente. In quel periodo proprio in Giappone ho cominciato a scrivere «5 è il numero perfetto», pensando a un libro per l’Europa. Questo libro, è stato un po’ come fare i conti con la cultura italiana perché stando in Giappone vedevo l’Italia da lontano. Quello che secondo Simenon era indispensabile fare per scrivere degli ottimi libri: guardare dall’esterno. E lavorando con i giapponesi ho capito cos’è l’editor, a cosa serve».

Cosa che l’ha portato anche a fare l’editore?

«L’editore, per la necessità di fare le cose secondo un progetto. All’epoca mi sembrava che gli editori non facessero bene il loro lavoro. Ero un po’ antipatico e presuntuoso perché chi lo pensava era un venticinquenne con tutti i difetti che abbiamo in quella fase della vita. Però di fatto c’era dietro un’idea. «Cosa è un libro?» Mi domandavo. Un libro per me è innanzi tutto un oggetto d’affezione, caldo. Non lo volevo spigoloso e patinato: volevo una carta un po’ ingiallita come se fosse già un pezzo di vita che ha vissuto con noi. Una volta un direttore della Rizzoli mi disse: tu sei troppo abituato a decidere tutto. E aveva ragione».

«5 è il numero perfetto» diventa un film e lei è anche il regista: che cosa è successo?

«Il libro uscito nel 2002, nel 2004 è stato opzionato per il cinema. La sceneggiatura dovevo scriverla io. Però durante il lavoro mi è capitato in diverse occasioni che chi lo doveva dirigere non aveva capito bene il senso di quella mia storia. Ho scritto la sceneggiatura con poche variazioni, ma i diritti cinematografici del libro sono passati di mano quattro volte. La produzione mi fece vedere foto degli attori probabili interpreti, e Toni Servillo mi sembrò il protagonista perfetto. Ma lui non voleva fare il film se non lo dirigevo io. È sua la responsabilità se ho fatto anche il regista. Una mia cara amica ha messo in piedi la produzione del film ed è stata un’esperienza incredibile. È stata anche una cosa abbastanza strana per me».

Per quale ragione?

«Essendo abituato all’isolamento del mio studio, per me andare sul set è stato come andare in trincea. Pensavo anche di non essere adatto. Ma l’esperienza del fumettista insegna un linguaggio in cui devi essere scenografo, sceneggiatore, direttore della fotografia, dialoghista, regista, disegnatore delle ombre per le inquadrature, e ciò mi ha aiutato e facilitato. Dirigere gli attori è stata comunque un’esperienza diversa da quella che ho maturato con i miei personaggi di carta che fanno sempre quello che voglio io. Gli attori sono sensibili e molto tesi, spesso durante le riprese, e io ho dovuto rendermene conto. Il che è stato facilitato anche dal rapporto di affetto e amicizia con loro, e il film ha conquistato ventinove premi».

Dal cinema al teatro: di cosa tratta il suo spettacolo?

«Lo spettacolo teatrale con il quale debutto a Vicenza domenica 12 ottobre, precede un libro che contiene dipinti, disegni, racconti di tutta una generazione di scrittori, pittori e musicisti perduti che col loro lavoro e anche col proprio corpo hanno sfatato il mito americano, e ne hanno denunciato l’ipocrisia e la falsità. The american dream è una concezione degli anni Trenta in cui sembra possibile un’evoluzione sociale, di giustizia e di emancipazione. È il mito del self made man. Sulla scena, racconto poetesse e romanziere come Silvia Plath, la sua amica Anne Sexton, che anche a costo della propria vita hanno lavorato su un’idea di verità. Hubert Selby jr, o Burroughs che han raccontato la città, la brutalità, la violenza, la sopraffazione. Racconto e canto piccoli quadri in musica. Sono ritratti dell’album musicale che ho composto e registrato negli ultimi anni. E poi usciranno i Quaderni Americani e sarà come fare i conti con una cultura che per noi italiani è così importante perché con milioni di emigrati all’America abbiamo dato tanto».

E da anni guida «Linus»: cosa c’è dietro il successo che ha subito ottenuto?

«L’idea che c’è dietro la mia Direzione - io sono nato sulle pagine di Linus - è quella di raccontare le grandi icone della cultura contemporanee in tutte le discipline: letteratura, cinema, musica fino allo sport o alla moda come il numero che sta uscendo adesso su Armani: tutte le icone che hanno cambiato il nostro modo di vedere e di pensare, e sono presenti nel passato il cui lascito è bene evidente nella cultura contemporanea. Oggi è molto importante difendere una postazione culturale, creare un tessuto nel quale si capisca che le opere non sono solo quelle che sembrano».

In che senso?

«Dietro i Peanuts c’è una grandissima narrazione: sono costruite su quattro vignette e nell’ultima c’è quasi sempre una gag fulminante. Dietro questa sintesi incredibile di Schulz c’è un ritratto che non ha nulla a che invidiare ai grandi racconti di Balzac. C’è l’affresco di una società, di come siamo, come pensiamo e cosa cerchiamo. Io ho portato i Manga e il geki-ga che è un filone narrativo incentrato in storie complesse, a sfondo sociale e psicologico. Cerco di stare al passo coi tempi e di raccontare la contemporaneità attraverso i sogni che la abitano».

Il suo futuro artistico che cosa ci riserva ancora?

«Lavoro sempre alacremente. Nel mio studio c’è un tavolo per la scrittura, uno per il disegno e una console analogica, come quelle che usavano i grandi gruppi musicali degli anni Settanta. Passo da un tavolo all’altro tutti i giorni, continuamente. Sto disegnando una storia che racconta la criminalità e il mondo sommerso in Libano; ci sarà il secondo volume di Numbers una serie nuova ambientata a Hong Kong negli anni Trenta, e sto completando i Quaderni Americani; sto lavorando inoltre a più idee musicali e sono impegnato anche come direttore artistico per un film di animazione».

C’è qualcosa che non ha ancora fatto e che vorrebbe fare?

«Non ho ancora fatto il ballerino, purtroppo... Chissà... In futuro...»