«Basta con tutte queste notifiche»

Continuiamo a distrarci. Non siamo più capaci di discutere con qualcuno senza guardare incessantemente il telefonino. «La nostra scarsa attenzione minaccia la democrazia», sostiene Ueli Schmezer, consigliere nazionale bernese per il PS, noto anche come musicista e giornalista: ha lavorato per 38 anni alla SSR, di cui 25 come conduttore di Kassensturz, la trasmissione che difende i consumatori.

Signor Schmezer, perché parla di «minaccia» per la democrazia?

«Per discutere bisogna saper ascoltare gli altri. Ascoltarli davvero. Se non riusciamo più a concentrarci, non comprendiamo più il senso degli interventi e finiamo così per svuotare di senso il dibattito, che è alla base di una democrazia funzionante».

Perché non riusciamo più a restare concentrati?

«Viviamo in un mondo di continue sollecitazioni, in particolare dallo smartphone e dai media che ci inondano di notizie. Faccio un esempio. L’altro giorno ero seduto con una collega, stavamo bevendo un caffè e discutendo insieme. A un certo punto, nel bel mezzo della discussione, si sente un «bling», lei estrae il telefonino, guarda lo schermo e mi dice «ehi, sul lago di Thun c’è un temporale!». Io la guardo e le rispondo «ma dai, seriamente, metti via il telefonino, che senso ha?».

Una notifica è davvero così dannosa?

«Il problema non è la notifica in sé ma l’insieme di sollecitazioni. La nostra mente è sottoposta a un costante sovraccarico, che rende difficile distinguere ciò che è veramente importante da ciò che non lo è. Questo dovrebbe preoccuparci, come politici ma ancora prima come cittadini, perché è un pericolo per la democrazia».

La tecnologia esiste, indietro non si torna. Cosa possiamo fare?

«Ci vuole innanzitutto consapevolezza. Molte persone non si rendono neanche conto degli effetti della tecnologia sulla nostra mente».

In concreto, cosa possiamo fare?

«La responsabilità è in primo luogo individuale. Ognuno può stabilirsi delle regole per evitare di essere distratto. Per esempio prendere in mano il telefonino solo a mezzogiorno. O non tenere aperte in contemporanea 20 finestre mentre si lavora sul laptop».

I divieti dello smartphone, per esempio nelle scuole, possono essere utili?

«Nelle scuole ci vogliono assolutamente delle regole precise, perché i bambini non hanno ancora la capacità di utilizzare i dispositivi elettronici in maniera responsabile. Siamo tutti a rischio dipendenza e i bambini ancora di più. Tutto il sistema è costruito per spingere l’utente a restare il più a lungo possibile sullo smartphone, su una determinata app. Funziona con effetti che rilasciano dopamina nel cervello, che creano dipendenza. Questo è pericoloso».

Persino in parlamento si vedono deputati che fanno scrolling mentre un collega parla dal pulpito.

«Sì, è vero, è molto sgradevole. Io faccio parte di quei pochi che restano molto ad ascoltare, perché voglio capire, voglio essere aggiornato anche sui dossier che non seguo personalmente. Ma ascoltare tutto è incredibilmente faticoso, non lo si può fare per ore di fila».

C’è magari chi parla troppo?

«Sì, ci sono anche tanti blablabla. Ci sono parlamentari che parlano a lungo per dare l’impressione di fare un discorso importante ma in realtà non dicono niente».

Varrebbe la pena prendere esempio dalla tanto criticata generazione TikTok, breve e concisa?

«Riuscire a essere brevi è sicuramente un’importante qualità. La mia rubrica si chiama «Auf der Punkt» proprio perché penso che sia importante parlare in modo chiaro, arrivare subito al punto. Se un concetto può essere espresso in due minuti, arriverà sicuramente meglio al pubblico che se impiegandone quindici».

E così forse i colleghi ascolterebbero.

«È vero. Ma in parlamento il problema sta anche prima, in quella fase molto importante che è la preparazione dei lavori in commissione. Ho appena ricevuto, per fare un esempio, 200 pagine di materiale per la seduta di settimana prossima. Se non ho la capacità di concentrarmi e restare attento, non riuscirò a gestire bene tutto questo materiale».

Qualcuno leggerà solo titoli e sottotitoli?

«Questo non sono in grado di dirlo. Però a volte ascoltando i discorsi in parlamento mi chiedo se gli oratori hanno approfondito i temi, se sono veramente interessati ai fatti o se rispondono in maniera ideologica e dogmatica».

Essere giornalista è un vantaggio?

«Penso di sì, perché rispetto ad altri membri del parlamento io sono abituato a ricevere nuovi dossier, a dovermi informare, a documentarmi in maniera mirata e cercare di capire rapidamente quali sono i punti centrali».

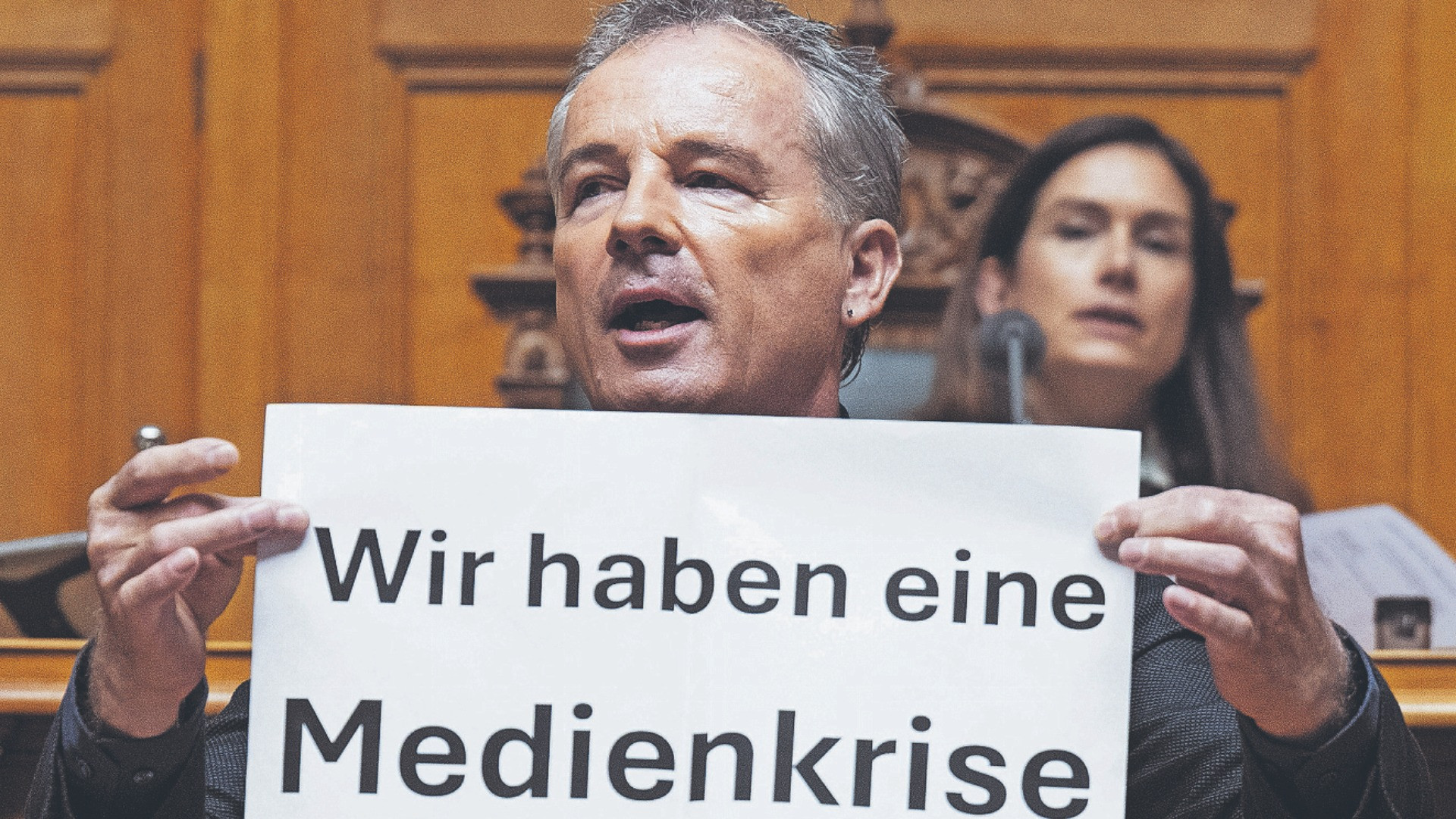

In parlamento lei ha parlato di «crisi dei media». Perché?

«Ho parlato di crisi dei media in relazione all’iniziativa per un canone a 200 franchi. Trovo che sia una pessima idea distruggere la SSR, soprattutto adesso che anche i privati sono sotto pressione. C’è sempre meno pubblicità, miliardi di franchi che finiscono all’estero invece che agli editori. I grandi gruppi come Tamedia e Ringier continuano a risparmiare sulle attività che non rendono. Un giorno non tanto lontano potrebbero anche dirsi ok, il giornalismo non rende, smettiamola di farlo».

Oggi ci sono tante possibilità di informarsi, probabilmente più che una volta.

«Ci sono tante fonti di informazioni ma si trovano le stesse cose dappertutto. Viene meno la diversità. Vengono meno le redazioni che possono permettersi di far lavorare un giornalista per una settimana su un solo tema».

Forse i media soffrono anche di quell’immagine di essere tutti di sinistra.

«Ma quello è un cliché, che torna regolarmente alla ribalta solo perché c’è stato un sondaggio in cui la maggioranza dei giornalisti si è detta tendenzialmente di sinistra. Ma questo non significa che anche il prodotto sia di sinistra. Io come giornalista ho sempre fatto attenzione a mantenere la distanza dagli intervistati, a maggior ragione da quelli che mi stavano simpatici».

Qualcuno potrebbe accogliere l’iniziativa sul canone non per risparmiare qualche franchetto ma come segno di protesta verso la SSR.

«È possibile. Contro i pregiudizi si può rispondere solo con i fatti. Io dico solo che ogni cittadino può fare un esposto se ritiene che un servizio non sia stato equilibrato. Vengono fatte delle verifiche. E la SSR ottiene quasi sempre ragione. A dimostrazione che le critiche sono nella maggior parte dei casi infondate».