«Dopo la morte c'è un attimo in cui può succedere di tutto»

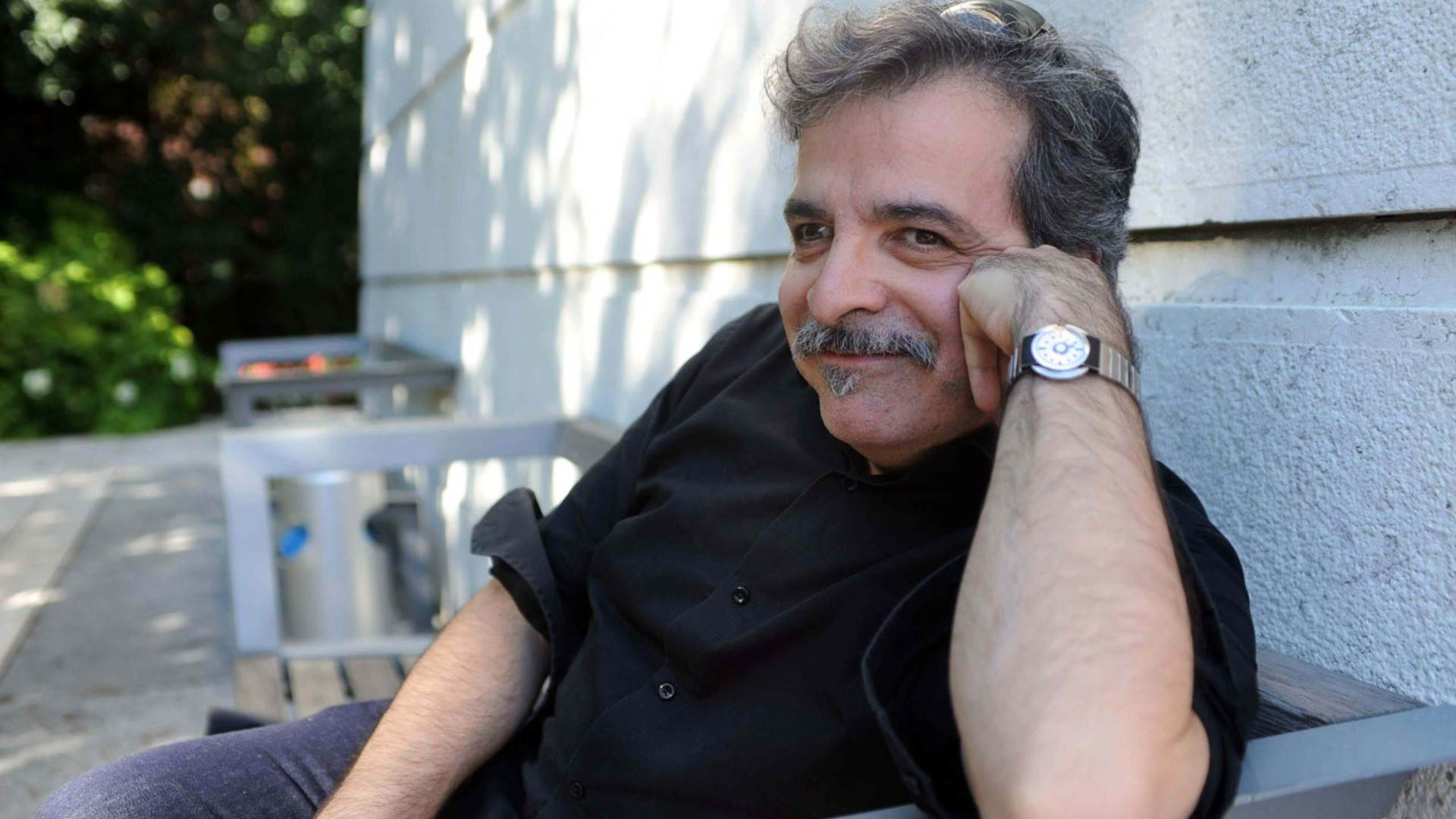

«Questo è un romanzo dove ci sono diversi piani di lettura: c’è la storia, la saga famigliare, ed è anche un romanzo sulla scrittura e quindi, sotto molti aspetti, ha la presunzione del classico». Il nuovo romanzo (il 34°, oltre a saggi, raccolte poetiche, sceneggiature e opere teatrali) dello scrittore sessantacinquenne Marcello Fois «L’immensa distrazione» (Einaudi, 288 pp. 19,50 €), ambientato in Emilia Romagna, sembrerebbe aprire una nuova fase nella sua attività letteraria. Ma non è un addio a Nuoro e alla Sardegna patria d’origine di cui ha parlato in tanti romanzi, raccontando vicende che s’imprimono a fondo nei cuori e nelle coscienze, tratte dalla sua identità barbaricina. «L’immensa distrazione» è una dimostrazione d’affetto alla terra in cui ho scelto di vivere -premette Fois - una regione ricca e godereccia, che fa prosperare la propria economia su tre precise realtà: «porco, parmigiano e argilla (ovvero carni-salumi, grana e piastrelle)».

Chi è l’uomo che, morendo riflette sul suo passato?

«Ettore Manfredini, 95 anni, ricco proprietario di un impero industriale ricavato da un piccolo mattatoio kosher nella campagna modenese, acquisito da ragazzo a seguito delle leggi razziali, la mattina del 21 febbraio 2017 passato a miglior vita, galleggia in una pre-morte riflessiva. Questa condizione è l’occasione per riepilogare tutta la sua esistenza tra tempi di miseria, patimenti e umiliazioni, ricchezza e infelicità nella quale la moglie Marida e la madre Elda, i suoi quattro figli (Carlo, Enrica, Edvige, Ester), e i nipoti (ad uno, Elio è molto affezionato), hanno inciso profondamente. Il memoriale di rimpianti s’intreccia alla storia del Novecento, ad emotività imperturbabili e assenze psicologiche nel contesto della famiglia in cui s’annidano colpe e drammi profondi maturati nella «immensa distrazione» della vita».

Da quali ricordi, persone e sensazioni nasce e si sviluppa la figura di Ettore Manfredini?

«Ettore Manfredini è un insieme di faccende, un po’ letteratura e un po’ vita e lo racconto in questo romanzo scritto in maturità. C’è il lato autobiografico che spetta a un signore che ha smesso di essere un giovin scrittore e deve fare i conti con la sua età e con la sua realtà; e poi c’è l’esperienza che si assume anche attraverso la lettura di cose apparentemente impossibili come ragionare sulla propria morte prima che questa avvenga, oppure trovarti in quella specie di corridoio in cui non sei ancora definitivamente morto e puoi permetterti di fare dei ragionamenti senza il ricatto della vita che deve ancora trascorrere. Ho provato a creare un personaggio che si potesse collocare in questa stagione della mia vita».

Una sorta di veloce ripasso generale quello di Ettore su ciò che siamo stati realmente e cosa non siamo stati per negligenza o cattiveria?

«Ettore Manfredini non ha un grande controllo sulla quantità delle cose che gli piovono in testa in quei pochi secondi (un minuto al massimo) quando in seguito al decesso anche il cervello si spegne. Questa cosa l’ho appresa leggendo un articolo qualche anno fa, in cui si parlava di uno scienziato americano che per via di un incidente medico aveva scoperto che il cervello continua ad avere attività dopo il decesso. Stavano facendo la risonanza magnetica ad un ammalato e il paziente è deceduto proprio allora. E ha potuto verificare che è passato un piccolo lasso di tempo dal decesso (quel minuto critico) in cui il cervello aveva un’attività frenetica strepitosa. E quello è stato il germe della mia storia: ho provato a inventarmi quell’attività frenetica, brulicante che cerca in qualche modo di aggrapparsi, spiegarsi e rendersi conto delle figure che si stagliano nell’ oscurità che comincia ad avvertire».

Storia di una famiglia, dell’uomo che l’ha resa grande e ricca, e nello stesso tempo Storia dell’Italia in un tempo di guerre, dittatura e barbarie di ogni genere: un ritratto del Novecento?

«Sì, è un romanzo sul Novecento, sulla storia reale, sull’illusione che il Novecento sia morto, ma in realtà noi siamo in attesa in corridoio prima di entrare in una corsia, e il Novecento freme in quei trenta secondi in cui il cervello non è ancora defunto. È un secolo che ha prodotto e sta producendo una marea di mostri, e li abbiamo sotto gli occhi in questo momento. Tutto quello che è successo o sta succedendo in questo primo quarto del XXI secolo, sono - ancora - sussulti del turbolento Novecento».

Quanto è importante la Storia per Ettore?

«La storia ha un significato potente dentro questa narrazione, perché una delle questioni che Ettore si pone, è qual è stato il suo contributo, in che modo lui abbia partecipato a delineare i tempi così come sono. Qual è stata la sua responsabilità rispetto ai tempi che stiamo vivendo. Siccome si trova in una condizione di estrema chiarezza e connessione, lo confessa e dice: io non ho mai avuto una chiarezza profonda come in questo momento».

La famiglia sempre cellula sociale primaria?

«La famiglia come territorio di esperienze è perfetta da questo punto di vista: in poco spazio puoi raccontare le guerre, le alleanze, le sconfitte, le vittorie e gli abusi, I Manfredini sono una famiglia cardine del Novecento italiano. Si sono fatti ricchi non del tutto chiaramente, hanno coltivato un segreto orribile e sotterraneo di cui nessuno parla, e tuttavia hanno scavalcato il secolo in grande prosperità. Negli anni del fascismo e delle leggi razziali, la sorte, assegna a Ettore Manfredini, un macello che nelle sue mani diventa un impero, grazie anche all’acume spregiudicato di sua madre Elda che ha ospitato per salvarla dai lager nazisti una figlia del proprietario ebreo. Marida diventerà poi la moglie di Ettore da cui nasceranno quattro figli».

Figli che non tutti hanno la forza e la volontà del padre: la ricchezza infiacchisce?

«La forza di Ettore consiste nel fatto che non ha il ricatto del senso di colpa in nessun caso. La sua unica debolezza è il nipote Elio. Per il resto lui passa sopra tutto e tutti senza fare una piega, senza preoccuparsi più di tanto, senza particolari tentennamenti. Il nostro Novecento è stato così. Non ha guardato in faccia a nessuno. Il bambino ossuto e asciutto non ritenuto adatto per studiare da una «contessa» fascista, si prende una bella rivincita e da adulto è ricco e potente ma tante traversie famigliari gli renderanno aspra la vecchiaia: l’incapacità di Carlo, la sorte di Ester, la religiosità di Edvige. Solo Enrica le somiglia: decisa, caparbia e affarista come lui».

Nel nipote amato Elio, Ettore ritrova la forza del suo entusiasmo, la sua voglia di "carnibale"?

«Questo è un romanzo in cui le generazioni si vogliono bene alternativamente. I nonni vogliono bene ai nipoti ma i genitori non hanno dei grandi rapporti con i figli, forse perché è più facile fare il nonno, in generale, che i padri. Nonno Ettore è affezionato al nipote Elio che vuol fare lo scrittore, gli regala dei libri e lo inizia alla lettura da anziano. Iniziare le passioni a quell’età lì significa prenderle di petto e viverle in maniera romantica. E il loro rapporto è una specie di gioco sul potere evocativo delle parole. Di fatto i Manfredini sono carnibali perché la loro ricchezza viene dalla carne. Non cannibali, secondo il modo d’intendere di Ettore. È come la leggenda del Golem: basta cambiare una parola e il Golem si personifica e si vendica. Da creatura inanimata si fa creatura animata e vendicativa, violenta: su questo gioca la letteratura. Usare la parola giusta al momento giusto».

Il Macello, una sorta di suburra di urli e grugniti, chiaro riferimento alle guerre in atto, al dramma degli ucraini e dei palestinesi?

«Senza dubbio. Al dramma di chiunque, grosso modo, non ha capito fino a che punto l’abuso della memoria può generare mostri. Oggi in virtù di una memoria coltivata in maniera univoca, l’abusato sta diventando abusante. È questo è terribile e gravissimo. È grave anche il fatto che non si riesca a mettere su un piatto questo argomento. Tutte le paci, tutte le tregue sono bene accette e mi fanno sospirare di sollievo, ma una pace e una tregua non azzera l’abuso. È sull’abuso che stiamo combattendo. E su di un termine che si gioca tutta la faccenda, il che è incredibile perché anche in questo romanzo tutto si gioca su una parola che è stata trasformata. È evidente che le parole sono più importanti di quanto pensiamo e forse non è secondario stabilire se a Gaza c’è stato un genocidio oppure no. Il fatto che se ne discuta in maniera feroce è perché la questione non è secondaria».