Alla Nicola Erni Collection l’incontro tra arte, fotografia e vita: «La moda racconta sempre il suo tempo»

La prima cosa che si sente appena entrati alla Nicola Erni Collection è un garbato «Please, no photos». Non è un vezzo: è parte dell’esperienza. «Vogliamo che il visitatore abbia un momento per sé, con le opere e con la memoria che porterà via quando esce,» spiega Stefan Puttaert, CEO della collezione. «Per questo chiediamo di non usare lo smartphone: il ricordo vale più di un feed»-

Chi è Nicola Erni? Collezionista svizzera, da oltre venticinque anni ha costruito una raccolta oggi tra le più importanti al mondo in ambito fotografico, con focus sulla moda dagli anni Trenta a oggi e un nucleo di arte contemporanea che include, tra gli altri, Basquiat, Warhol, Rashid Johnson, Duane Hanson, Elmgreen & Dragset, Sylvie Fleury, Yinka Shonibare CBE, Beatriz Milhazes.

A Steinhausen, vicino a Zugo, Erni ha dato forma al suo sogno in due edifici collegati da un giardino, concepiti come «salotto esteso», dove ogni stanza unisce arte, architettura e design. «Nicola ha voluto che qui ci si sentisse a casa,» racconta Puttaert. «Pareti colorate, sale dove sedersi, sfogliare un catalogo, respirare. È un luogo da vivere, non da attraversare di fretta».

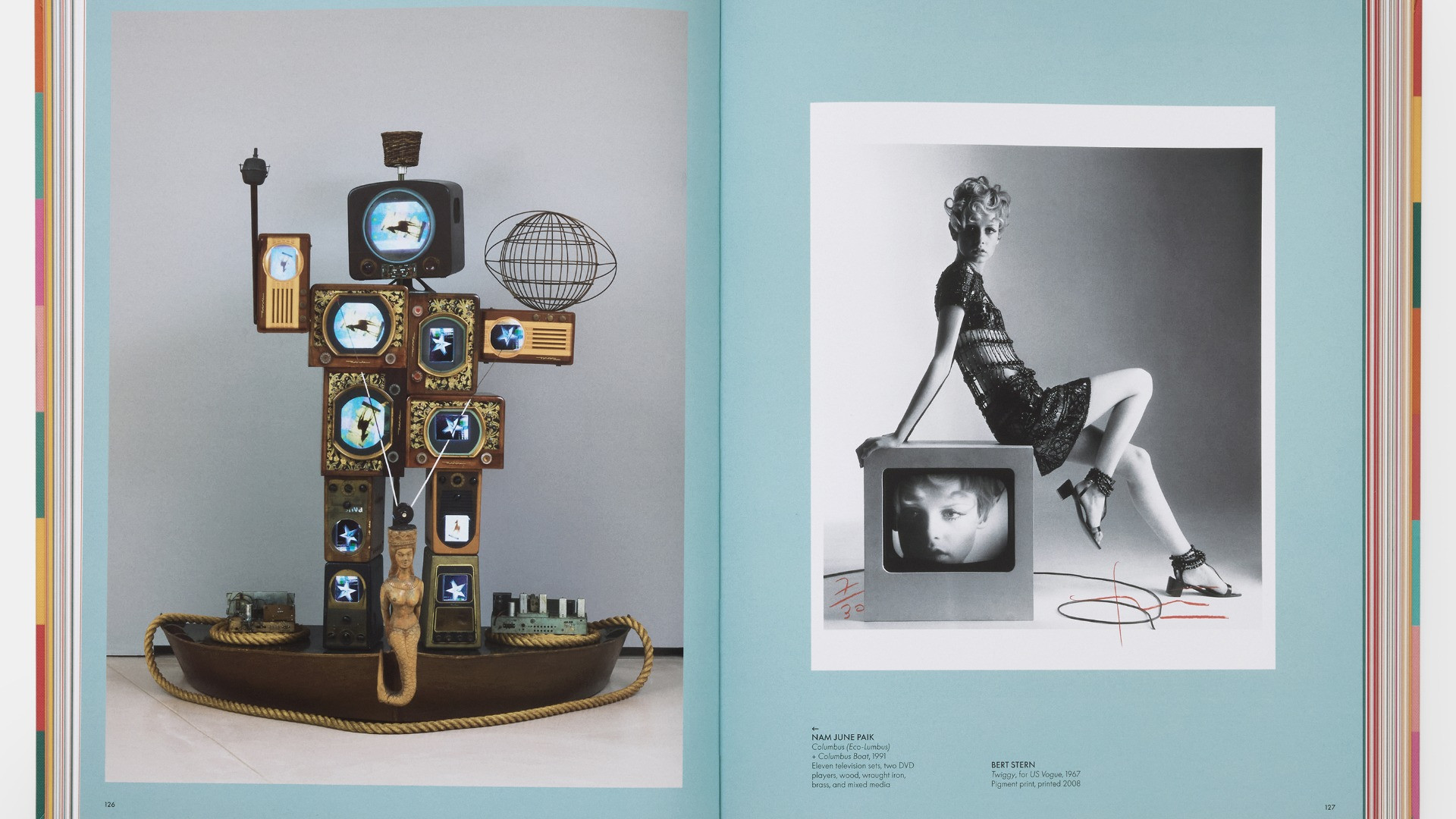

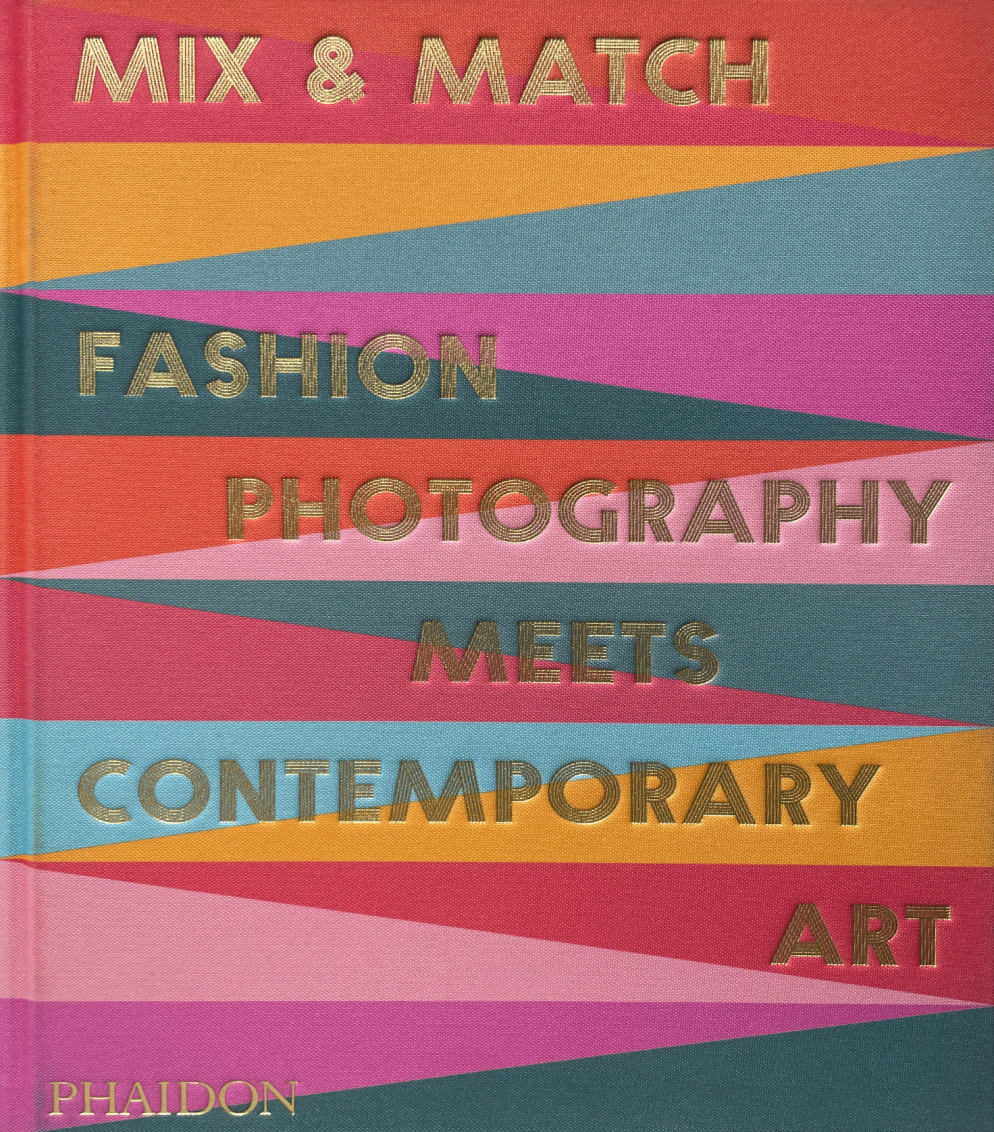

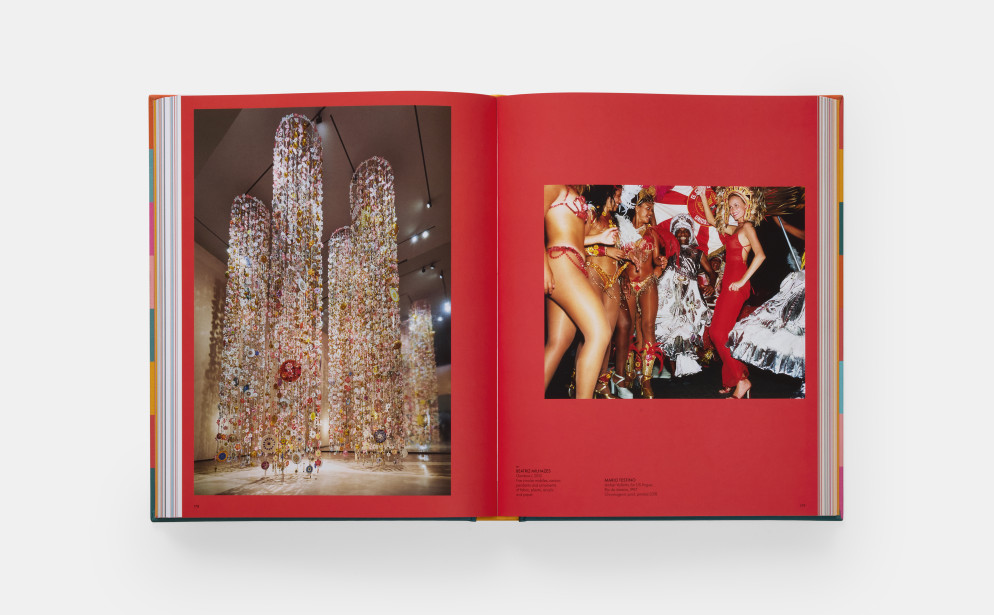

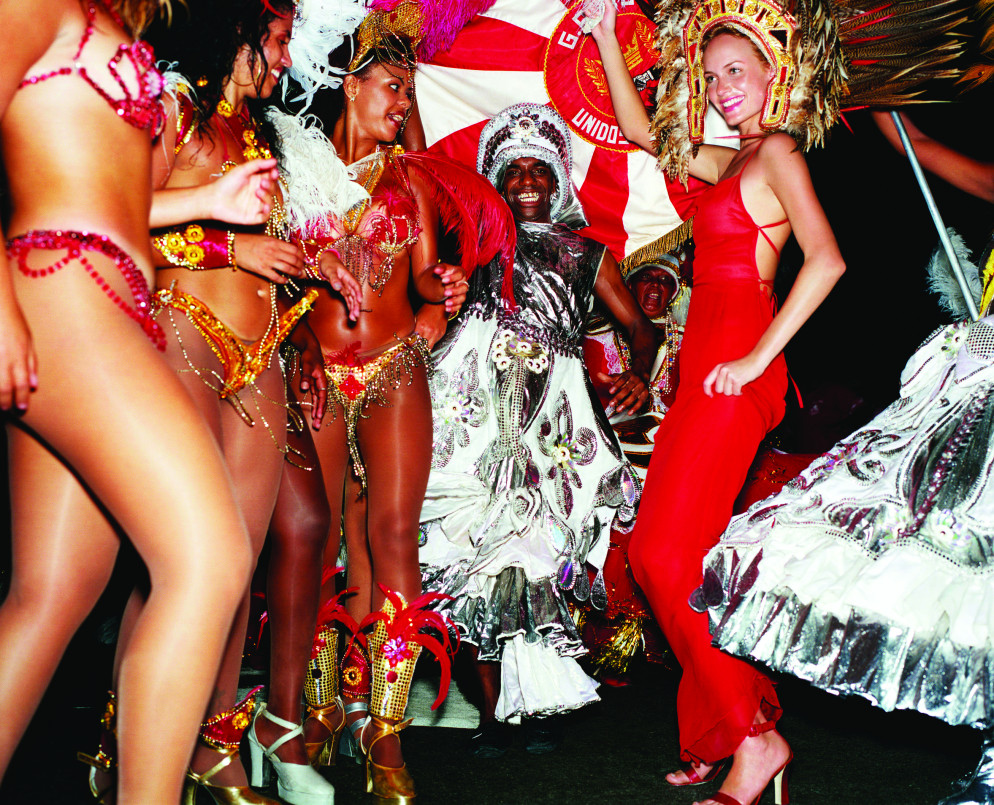

Il progetto trova una sintesi anche nel volume «Mix & Match: Fashion Photography Meets Contemporary Art», edito da Phaidon, che raccoglie quasi quattrocento opere e saggi di Max Hollein, Birgit Filzmaier, Valentina Frutig e Fabrice Hergott. «Mostra e libro sono cresciuti insieme,» spiega il team curatoriale. «La pubblicazione ha aiutato a definire i temi; le sale hanno dato ai testi corpo e luce. È un doppio binario che riconosce alla fotografia di moda un ruolo centrale nel XX e XXI secolo».

In parallelo, la mostra «Mix & Match – Fashion Photography meets Contemporary Art» raccoglie circa mille opere — «949, per la precisione,» sorride Puttaert — e mette in relazione cento anni di fotografia di moda con l’arte contemporanea. «Non è una semplice accostanza,» spiega. «È una coreografia di giustapposizioni. In due anni siamo passati da oltre seimila opere – fotografie e lavori di arte contemporanea – a meno di mille, scegliendo una per una quelle che dialogavano meglio tra loro».

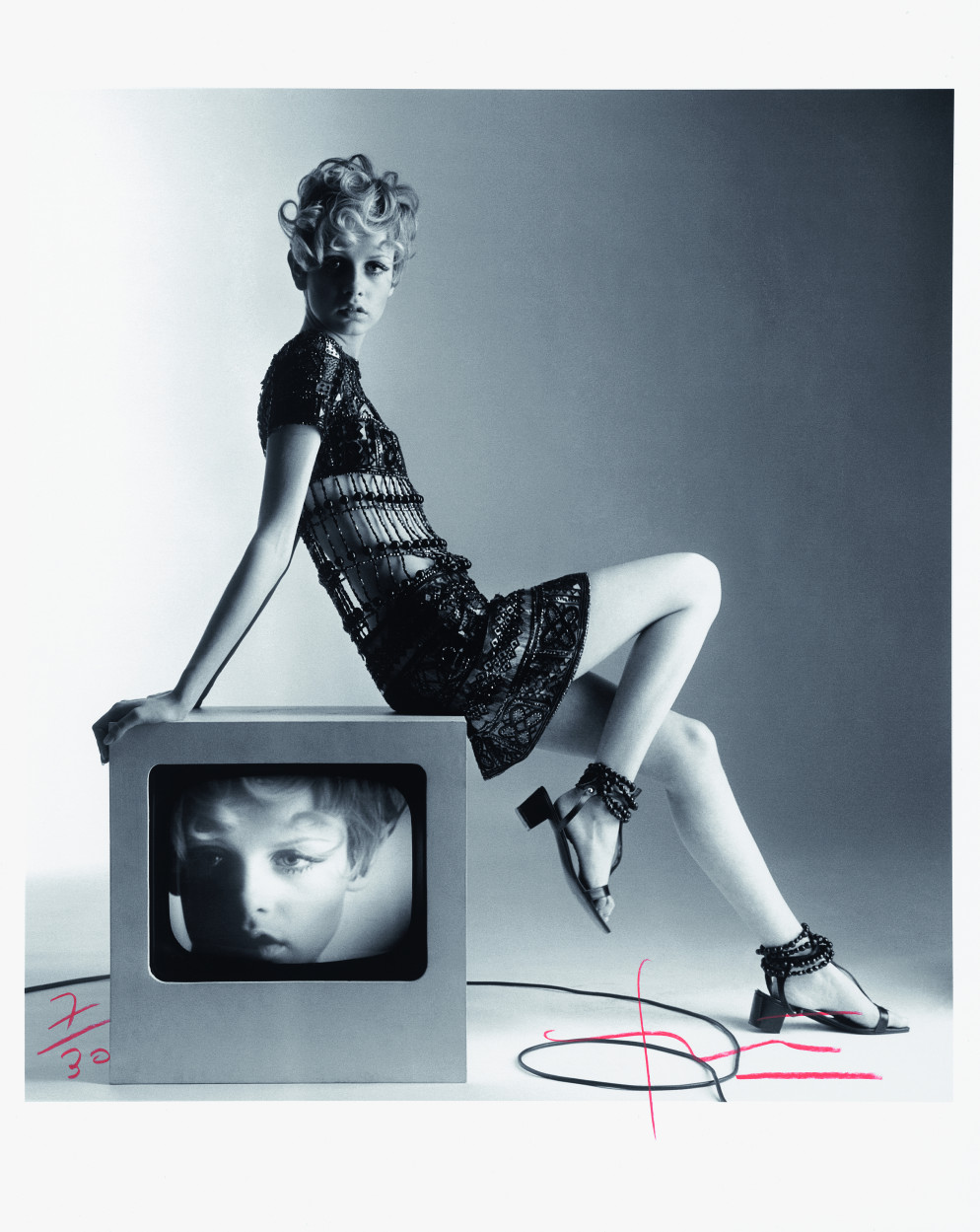

L’esposizione si apre con tre scatti di Martin Parr per «Vogue» 2019, ambientati al Whitney Museum e al MoMA: un manifesto del legame fra arte e moda. Seguono tredici sezioni tematiche, dagli anni Trenta al «New Look» di Dior, dal dopoguerra alle libertà dei Sessanta e Settanta, fino al linguaggio più naturale dei Novanta e alle sperimentazioni digitali di oggi. «Nicola ha sempre voluto che la fotografia avesse la stessa dignità dell’arte contemporanea,» sottolinea Puttaert. «Per questo non separiamo i linguaggi: li intrecciamo, così nascono interpretazioni nuove».

Accostamenti sorprendenti punteggiano il percorso: una foto di Ellen von Unwerth fronteggia un segno di Basquiat; il monumentale muro di copertine di Steven Meisel per «Vogue Italia» diventa un focus autonomo, un’installazione che dialoga idealmente con la grande parete dedicata alle riviste e alle immagini originali su cui quelle copertine si basano; mentre la monumentale opera «Sie kommen» di Helmut Newton entra in dialogo con un wall drawing di Paul McCarthy. «A volte la relazione le relazioni sono ovvie, giocose o simboliche» aggiunge il direttore. «La moda racconta sempre il suo tempo, e la fotografia ne registra lo spirito.»

La street photography porta in mostra la vita reale: la donna con il cane di Helen Levitt trova corrispondenza nella Lady with Shopping Bags di Duane Hanson; Jacques Henri Lartigue rimanda alla grazia parigina delle sue figure eleganti; il celebre Windblown Jackie di Ron Galella, che ritrae l’ex First Lady americana Jacqueline Kennedy Onassis, è accostato a un ritratto di Warhol. «Quando Nicola iniziò a raccogliere paparazzi photography, a fine anni Novanta, quasi nessuno se ne interessava,» ricorda Puttaert. «Oggi molti di quegli scatti sono diventati icone: frammenti di storia sociale».

Le opere contemporanee si muovono su tre assi: il cuore americano degli anni Ottanta, l’arte iperrealista e quella che lavora con tessuti, moda e ornamento. Spiccano i «Gamboa» sospesi di Beatriz Milhazes e le installazioni di Sylvie Fleury e Yinka Shonibare CBE. «La quasi totalità dell’allestimento è decisa da Nicola,» sottolinea Puttaert. «Colori, ritmo, luci, tessuti: è una perfezionista instancabile, sempre pronta a sperimentare.»

Ogni stanza è pensata come un luogo d’attesa e di scambio. Le luci calde, i materiali morbidi e le sedute invitano a fermarsi. «Volevamo che il visitatore potesse guardare in su e in giù, di lato e di sbieco,» racconta il CEO. «Gli sguardi, come le opere, devono potersi incontrare.» Anche il divieto di fotografare diventa parte del progetto: un modo per restituire tempo all’attenzione, per lasciare che l’esperienza resti nella memoria più che nella galleria del telefono.

Non manca lo sguardo al futuro: nelle sezioni più recenti compaiono lavori generati con l’intelligenza artificiale. «Non come espediente di tendenza,» precisa il direttore, «ma come nuova frontiera del linguaggio. La componente sociale, invece, accompagna la fotografia da sempre: il modo di vestirsi, di muoversi, di guardarsi dice chi siamo, ieri come oggi».

Dopo una vita passata tra le grandi case d’asta internazionali, Stefan Puttaert ha scelto di mettere la sua esperienza al servizio di questa avventura culturale. «Siamo un team piccolo, quasi una famiglia,» racconta. «Apriamo con visite guidate, organizziamo open house e prestiamo opere a musei in tutto il mondo. Il baricentro resta qui, ma vogliamo che la collezione viaggi.»

Uscendo, resta la sensazione di un luogo pensato per trattenere lo sguardo. «Forse non potrai mostrare subito agli amici quello che hai visto,» sorride Puttaert. «Ma avrai qualcosa da raccontare che nessuna foto restituisce: la luce di una stanza, un accostamento, un dettaglio che ti resta dentro.»

Un invito silenzioso a rallentare, a guardare davvero — e a lasciarsi, per una volta, guardare dalle immagini.