«Nulla di più astratto del reale»: le opere di Giorgio Morandi a Lugano

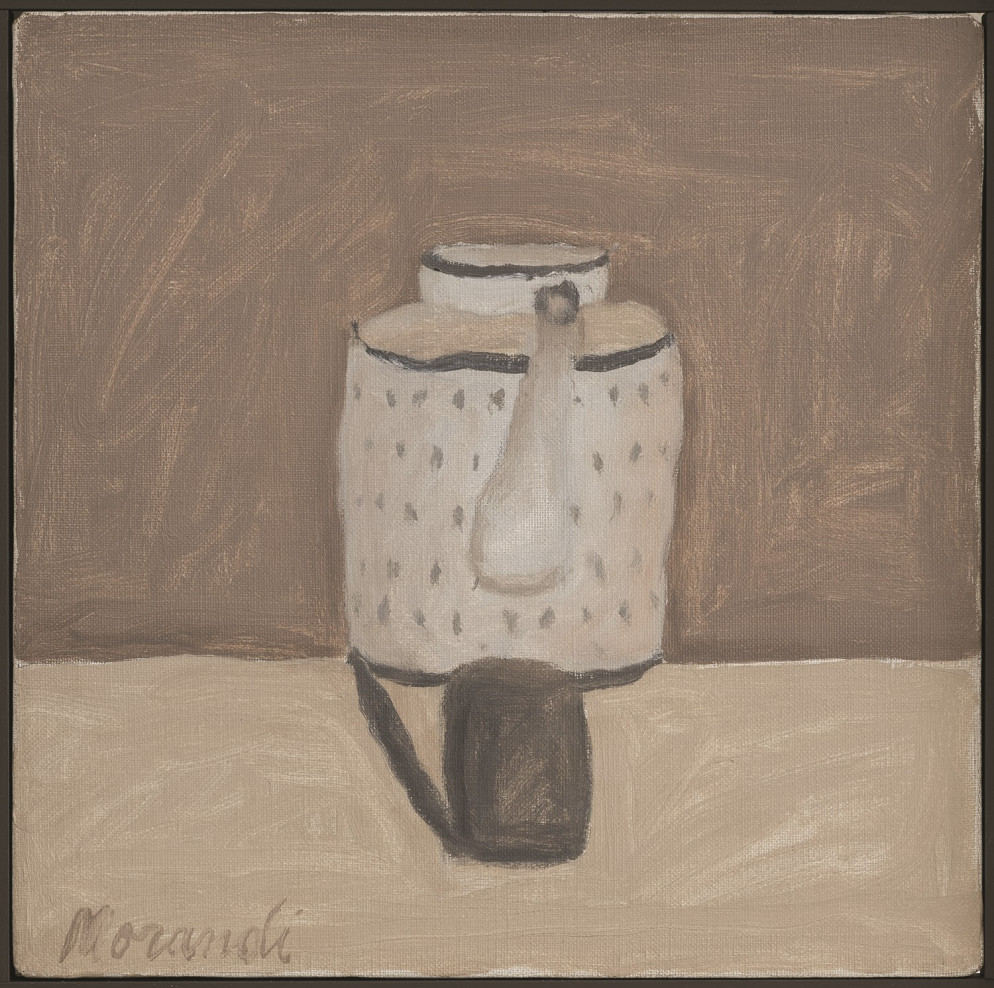

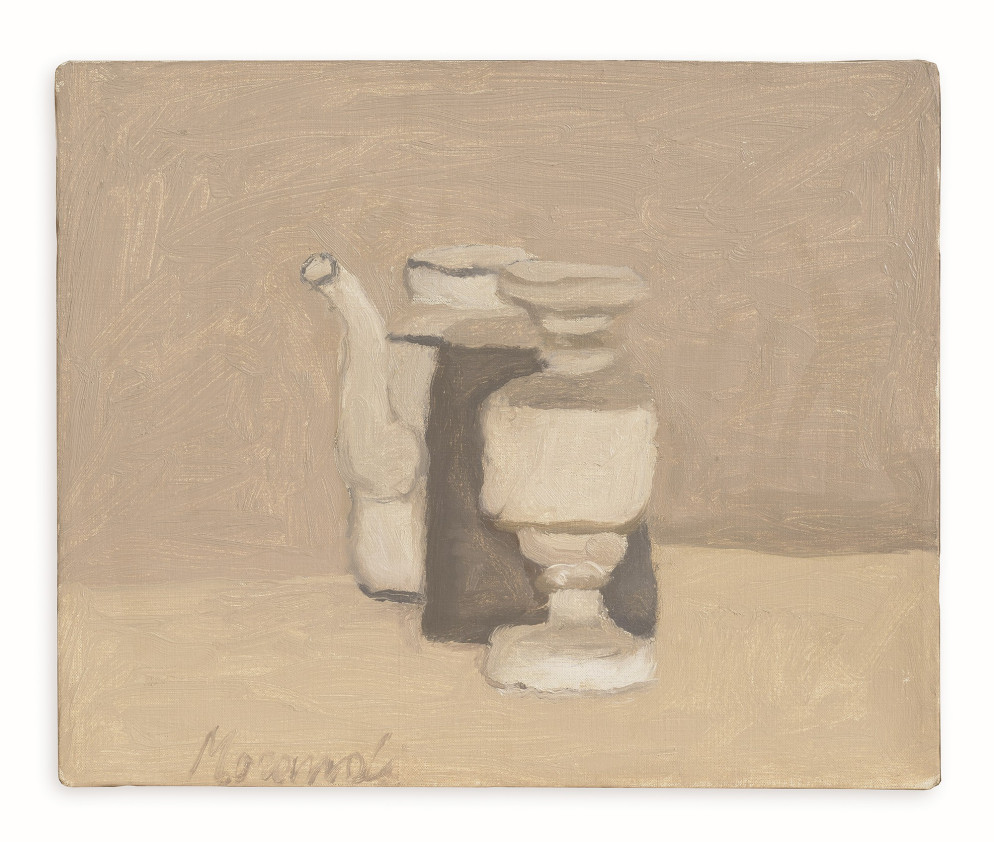

C’è un silenzio che non pesa, ma risuona. Gli oggetti – bottiglie, scatole, vasi, una conchiglia – smettono di essere cose e diventano segni. È in questo spazio sospeso che prende forma Giorgio Morandi and Beyond, la mostra a cura di Maria Cristina Bandera alla Repetto Gallery di Lugano: undici dipinti, dieci disegni e dieci acqueforti realizzati tra il 1915 e il 1963, attorno ai quali si dispongono gli omaggi e le variazioni di artisti che hanno trovato in Morandi non un modello da imitare, ma un orizzonte da interrogare.

Bertozzi & Casoni, Pier Paolo Calzolari, Gianni Caravaggio, Peter Dreher, Luigi Ghirri, David Hockney, Gianfranco Ferroni, Osvaldo Licini, Ben Nicholson, Sergio Romiti, Salvo, Sean Scully, Franco Vimercati: un atlante di sguardi che misura la forza di un lascito non come peso, ma come possibilità.

Ieri, 17 settembre, la galleria ha aperto le sue porte con un vernissage che è stato anche un piccolo rito laico: Pier Paolo Calzolari era presente, accanto alla sua opera del 2014 che omaggia Morandi traducendone la lezione in una «tavolozza allargata ai materiali che esistono», come l’artista ama dire; piombo, liquidi, elettricità, il respiro delle materie che trasformano la pittura in un campo sensibile, volumetrico, quasi una vibrazione nello spazio. L’apertura al pubblico è fissata per sabato 20 settembre (fino al 13 dicembre 2025), con un appuntamento già in agenda: il talk del 15 novembre alle 11.00, quando Bandera dialogherà con Lorenzo Balbi (Direttore MAMbo e Museo Morandi), moderati da Paride Pelli.

Un sogno lungo quarant’anni

In questa mostra vibra una storia familiare. Carlo Repetto lo dice senza orpelli: «Nel 1981 mio padre curò una mostra di Morandi per il Comune di Acqui Terme. Avevo vent’anni. Da allora ho coltivato il sogno di dedicargli una mostra nostra. Dopo quarant’anni ci siamo riusciti: undici dipinti, dieci acqueforti, dieci disegni. E la cura di Maria Cristina Bandera, il riferimento scientifico più autorevole su Morandi». Il tono si fa commosso quando ricorda Aurelio Repetto, «il nostro faro»: «Questa mostra è dedicata a lui. Serietà e credibilità sono state la sua scuola; è grazie a questa reputazione se i collezionisti hanno accettato di staccare i loro Morandi dal muro per affidarceli, gesto mai scontato».

La genealogia è un’architettura di competenze: Carlo al mercato e alla regia galleristica, Paolo alla riflessione storico-critica, Saverio alla cura amministrativa e finanziaria. È in questo incastro che prende forma un progetto che è insieme omaggio e scommessa: «Il Beyond – sintetizza Carlo – dice che la personalità di Morandi ha attraversato il Novecento e tocca il nostro tempo. Da Calzolari a Bertozzi & Casoni, da Ghirri a Scully, le risonanze sono molteplici e mai mimetiche».

L’ordine muto delle cose

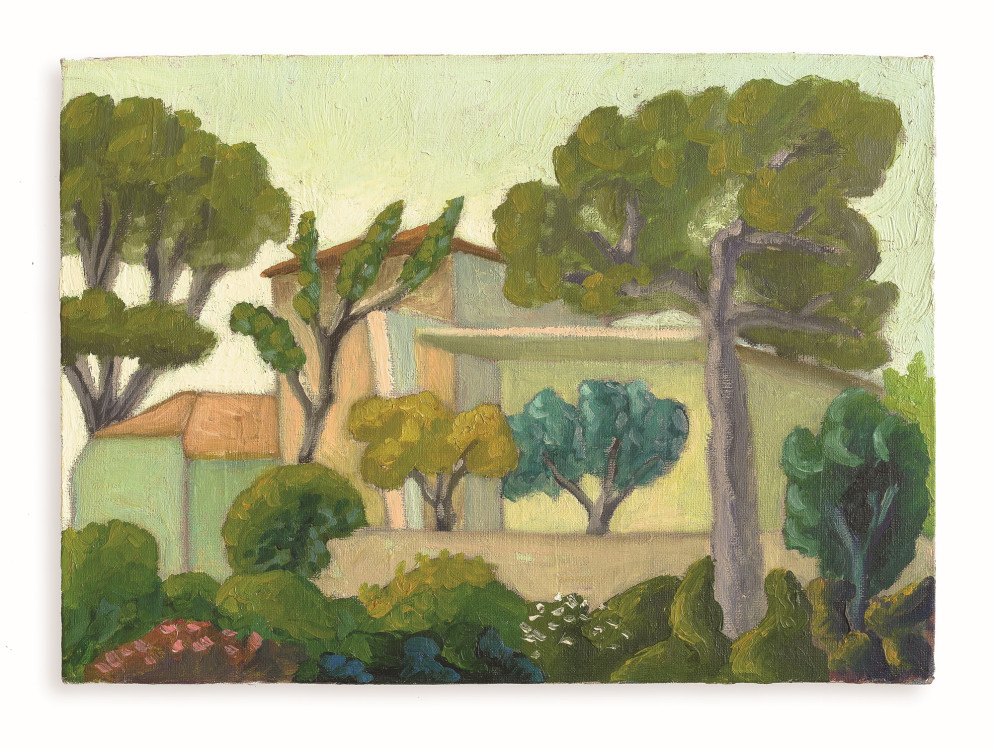

«Quello che importa è toccare il fondo, l’essenza delle cose»: la frase di Morandi, scelta da Bandera come chiave di lettura, è una bussola per l’intero percorso. Pittura lenta, meditata, fatta di pennellate modulate che costruiscono i volumi e cancellano i confini, dissolvono e ricompongono le forme; acqueforti in cui la «famiglia di segni» incrociati discende da Rembrandt e, per trapassi quasi impercettibili di grigi, arriva al nero più intenso; disegni dove una sola linea suggerisce bottiglie, case, pendii: «un prodigio di «vedere» l’oggetto quando non c’è», dirà Giulio Paolini.

Bandera ricorda l’avvertenza di Roberto Longhi – «Oggetti inutili, paesaggi inameni, fiori di stagione sono pretesti più che sufficienti per esprimersi «in forma»; e non si esprime, si sa bene, che il sentimento» – e la porta sul terreno del presente: «Morandi è uomo del suo tempo. Conosceva tutto, frequentava, leggeva, discuteva; ma cercava «pace e tranquillità per poter lavorare». La sua coerenza non fu isolamento, bensì una scelta attiva di rigore».

Variazioni sul tema: incontri e scarti

La sezione Beyond non è una costellazione di somiglianze, ma un campo di forze. Luigi Ghirri fotografa nel 1989-90 gli studi di via Fondazza e di Grizzana a luce naturale: non un reportage, ma «una fotografia che riflette su un’immagine pittorica», un confronto tra il tempo lungo della meditazione e quello – tutt’altro che istantaneo – dello sguardo che attende l’apparizione. Franco Vimercati invita a leggere il malinteso («Morandi della fotografia»): il suo bianco e nero non è citazione, ma disciplina e concentrazione sull’oggetto isolato, icona senza narrazione. Ben Nicholson dichiara la fascinazione: nelle sue nature morte, confessa, dipinge «sempre pensando a Morandi». David Hockney, incisore finissimo, nelle illustrazioni per le Fiabe dei Grimm (1969) lavora su quella stessa calma contemplativa che Marco Livingstone ha definito «contemplative stillness», facendo del rapporto tra il segno inciso e il bianco della carta una misura mentale del reale.

Accanto scorrono fili italiani: Osvaldo Licini, compagno d’Accademia a Bologna agli esordi, presto in rotta autonoma verso geometrie e visioni; Gianfranco Ferroni, la cui «pazienza solitaria» (scrisse Roberto Tassi) insegue lo spazio e la luce come veri protagonisti; Sergio Romiti, appartato e ferocemente coerente, dentro e oltre la lezione morandiana; Salvo, con i suoi paesaggi «retroilluminati», sospesi e atemporali, dove Giotto, Cézanne e Rousseau diventano grammatica di nuove favole; Peter Dreher, che fa di un bicchiere d’acqua un universo di variazioni; Bertozzi & Casoni, il cui Per Morandi (2021) muta i fiori «finti» in una vita pullulante, quasi entomologica, riportando il vaso al suo valore plastico; Sean Scully, che ricorda di aver pensato a un «Morandi gigante disegnato su una griglia discontinua» per spiegare Wall of Light Sky, paradosso lucido per dire prossimità e distanza.

E poi Calzolari, presente al vernissage: il suo omaggio del 2014 – piombo, liquidi, elettricità – ribalta la superficie in volume, come se la modestia morandiana si facesse scultura d’aria. «È curioso – nota Carlo Repetto – come una lettura volumetrica possa toccare ciò che in Morandi è piano e verticale, e tuttavia non tradirlo». Calzolari sorride, asciutto: «La modernità di Morandi – lo dico senza retorica – sta anche nel modo in cui avrebbe saputo scomunicare, o accogliere, tutto questo».

Morandi, una realtà astratta

«Penso che non vi sia nulla di più surreale e nulla di più astratto del reale», scrive Morandi. Questa frase, presente in mostra, non è un ossimoro brillante; è una pratica. Nei paesaggi di Grizzana, guardati con un cannocchiale o «inquadrati» da una finestrella di cartone, i casolari diventano pensieri; nel cortile di via Fondazza, il quotidiano si sospende in un ordine mentale; nei fiori – spesso secchi, di carta o di seta dell’artigianato bolognese settecentesco – il naturale cede il passo a un’altra verità. Bandera lo ricorda: «Senza l’oggetto, senza il paesaggio, senza i fiori non si inventa un’opera d’arte; ma l’opera non si esaurisce in essi». Così, dagli acquerelli tardi, in cui il bagliore della carta è una luce che smaterializza, all’acquaforte – riconoscimento pubblico precoce, Gran Premio a San Paolo 1953 – Morandi porta tutto al grado zero della retorica per restituirci una realtà più reale.

Un caso esemplare: scelte, libertà, fermezza

Tra i frammenti vivi emersi nel dialogo in galleria, colpisce un aneddoto evocato da Paolo Repetto: Luigi Magnani mostra a Morandi un Burri – un Sacco con rosso – esitante sul giudizio; Morandi tace, la sorella sogghigna, poi lui si volta: «C’è poco da ridere. Tra i moderni è il più bravo di tutti». Non allineamento, dunque, ma discernimento: Bandera ha insistito su questo punto, anche sfatando il mito dell’artista «chiuso». Informato, selettivo, capace di attitudini politiche e civili (gli ascolti di Radio Londra in casa Ragghianti durante la guerra, la breve detenzione nel ’43), Morandi non rifiuta il proprio tempo: se ne difende quando occorre, lo attraversa quando serve, lo trasforma in lavoro.

L’incisione non è ancella della pittura ma cammino parallelo, «non tributario» (Longhi): segni incrociati, controllo della morsura (come scrisse Janet Abramowicz), tirature limitate. E il disegno: non studio o taccuino, ma opera firmata e datata, concettualmente autonoma. In tutto, una caparbietà senza posa: «rigore nell’aggiornare la propria poetica senza deragliare dalla strada intrapresa», sintetizza Bandera.

Un omaggio che è anche passaggio di testimone

Repetto Gallery ha scelto di accompagnare il progetto con un catalogo illustrato (Moebius edizioni) contenente il saggio di Bandera; e di farne un luogo di studio oltre che di visione, chiamando Balbi a discutere pubblicamente l’architrave teorico del percorso. La mostra, dice Carlo Repetto, «permette un doppio sguardo: capire come gli artisti del nostro tempo abbiano guardato Morandi e, al contrario, leggere Morandi con l’occhio dell’oggi». È un’idea semplice e ambiziosa: l’archetipo non si contempla, si usa; il tema non si custodisce, si varia.

C’è anche un destino privato, quasi un ricongiungimento: nel 1981, ad Acqui Terme, Aurelio Repetto celebrava Morandi sotto la guida di Luigi Carluccio. Oggi, a Lugano, i figli portano a compimento quel gesto, museale nella sostanza e però piantato in una galleria privata, come a dire che i legami veri non hanno bisogno di certificati: basta la fiducia – dei prestatori, degli archivi, degli artisti – e la tenacia di chi crede che «l’arte salverà il mondo», frase abusata e tuttavia, qui, miracolosamente vera.

Informazioni

Giorgio Morandi and Beyond

A cura di Maria Cristina Bandera

20 settembre – 13 dicembre 2025

Repetto Gallery, Lugano

Sabato 15 novembre: talk in galleria ore 11:00

Maria Cristina Bandera e Lorenzo Balbi, modera Paride Pelli

(Direttore del Corriere del Ticino)