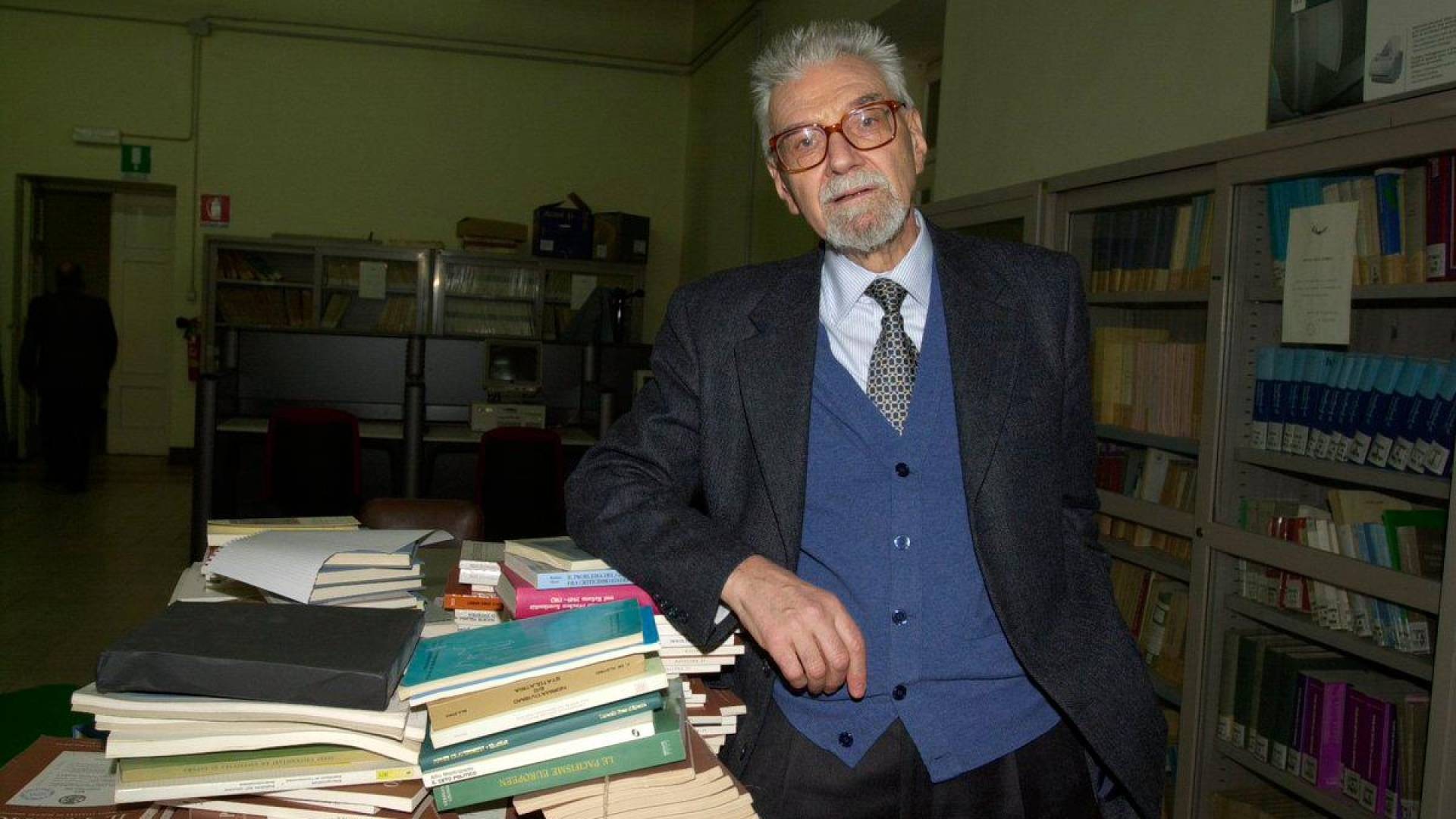

Arturo Colombo, maestro di impegno civile

Una cortesia e un garbo d’altri tempi; un umanissimo culto dell’amicizia che per lui era valore talmente fondante che le allieve Giovanna Angelini e Marina Tesoro la posero a titolo – De Amicitia, appunto ‒ alla raccolta di studi a lui dedicata; un’etica dell’impegno civile propria a quel repubblicanesimo risorgimentale in cui era stato educato dal padre Augusto; una conversazione affabile e mai banale, ricca anche di motti di spirito: questi sono solo alcuni tratti che di Arturo Colombo ‒ professore emerito di Storia delle dottrine politiche presso l’Università di Pavia, e collaboratore assiduo tanto del «Corriere della Sera» quanto del «Corriere del Ticino» ‒ emergono dalle pagine di La cultura dell’impegno tra storia e giornalismo. Il volume raccoglie le relazioni e le testimonianze che hanno scandito la giornata di studio dedicatagli dall’Ateneo pavese il 5 giugno 2017, a un anno dalla morte. Vi hanno partecipato allievi, amici e colleghi, non solo della «sua» Università (il Rettore, Fabio Rugge, Giovanna Angelini, Andrea Belvedere, Silvio Beretta, Virginio Paolo Gastaldi, Virginio Rognoni, Elisa Signori, Marina Tesoro) e di altri atenei (Gian Mario Bravo, Anna Maria Lazzarino Del Grosso, Alberto Castelli, Mario Di Napoli, Angelo Varni), ma anche personalità del giornalismo, quali Ferruccio de Bortoli, Stefano Folli e Sergio Romano. Né poteva mancare, a completarne il ricordo, l’affettuosa testimonianza di Franco Beonio Brocchieri, figlio di Vittorio, di cui Colombo era stato allievo devoto.

Educatore generoso

Maestro, Colombo, lo è stato per davvero: «un Maestro, non soltanto di scienza, ma anche di vita, che dispensava con infinita generosità e totale disinteresse i propri talenti, le proprie conoscenze, la propria cultura», così scrivono Beretta e Tesoro nella Premessa al volume, ricordandone la figura di «educatore civile» impegnato «a trasmettere princìpi, regole di comportamento nel segno del rispetto degli altri» (p. 7). Invero, come sottolinea nell’Introduzione Rugge, Colombo «era perennemente impegnato a mantenere una catena di precetti ricevuti, che non voleva si smarrissero» (p. 11), a custodire, così, l’insegnamento di protagonisti della cultura politica italiana del Novecento, quali Riccardo Bauer, Vittorio Beonio Brocchieri, Norberto Bobbio, Giovanni Spadolini e Leo Valiani.

Eppure, Colombo teneva molto anche alla sua seconda professione, il giornalismo, a cui si dedicò sin dagli anni Sessanta per poi prolungare la sua collaborazione con il «Corriere della Sera» fino agli ultimi mesi di vita. In effetti, come scrive de Bortoli, il «Corriere» è stato per il Professore «una seconda casa», dove ha imparato da Dino Buzzati che «L’importante non è scrivere ma farsi leggere» (p. 35), aforisma che spesso ripeteva ai suoi allievi in Università. Eppure, quello del giornalismo è stato un mondo ‒ racconta Stefano Folli ‒ attraversato da Colombo con discrezione, con una timidezza pari alla generosità con cui forniva suggerimenti e progetti (p. 114).

Il volume è aperto dal saggio di Bravo, dedicato a ripercorrere le multiformi linee di ricerca seguite: dall’analisi delle ideologie del XIX e XX secolo al grande tema dell’Europa, da Mazzini, Cattaneo e Garibaldi ai fratelli Rosselli, da Spinelli ed Ernesto Rossi a Gandhi, solo per citare alcune delle innumerevoli indagini da lui condotte con acribia ed entusiasmo, ovvero, come amava ripetere, sine ira ac studio. Ecco, dunque, i volti e le voci di una ricerca che arricchì le riviste con cui collaborò da «Il pensiero politico», presentata da Lazzarino Del Grosso, a «Il Politico», il periodico della Facoltà pavese di Scienze politiche, che finemente Tesoro nel titolo del suo saggio descrive come «la rivista del cuore»: infatti, Colombo vi aveva pubblicato, ancora studente, le sue prime recensioni.

«Colombo era un violino con l’anima» (p. 61), chiosa Gastaldi: sapeva, infatti, infondere alla sua strumentazione storiografica (il violino, appunto) un’acuta sensibilità nel giudicare i mutamenti politici e sociali del presente, l’anima, dunque, della sua moralità radicata nella tradizione repubblicana. E così Varni (p. 28) ricorda che per Colombo, come per Mazzini, «democrazia non equivale a impotenza [...] e non può non avere al vertice un’élite capace di governare». E che la moralità della classe dirigente stesse a cuore al Professore trova testimonianza in un bestiario satirico da lui cesellato (nel 1990) per descrivere la degenerazione di una «fauna politica inquietante e maleodorante, con troppi corvi, troppe talpe e pecoroni, e mosche cocchiere, e grilli parlanti» come scrive Di Napoli (p. 41). La tenuta della democrazia e l’incerta integrazione europea costituivano per lui un cruccio continuo e trovano richiamo nel contributo di Alberto Castelli, in cui risalto viene dato all’immagine della tela di Penelope, impiegata da Colombo a descrivere le insidie che segnano sia la vita democratica italiana sia il processo europeo: «ogni notte c’è chi vorrebbe disfarne l’ordito» (p. 83). Tuttavia, vale sottolineare che la sua passione civile non lo portò mai ad assumere il ruolo di «consigliere del Principe», nonostante l’amicizia con La Malfa e Spadolini, come ricorda nella sua testimonianza Virginio Rognoni, già ministro della Repubblica (p. 116). A completarne il ritratto, è necessario osservare come Colombo avesse saputo compendiare nella sua biografia intellettuale una geografia che nella Svizzera ‒ nelle sue istituzioni democratiche e federali, e nel ricordo dei tanti esuli da lui studiati: da Mazzini a Cattaneo, da Rensi a Ghisleri, a Silone ‒ ancora una volta recitava la sua adesione agli ideali civili dell’Italia della ragione. Con il Ticino – come spiega Sergio Romano – Colombo provava un sentimento composito: ammirazione e invidia: «Ammirazione perché la sobrietà democratica del Cantone corrispondeva alla sua concezione dello Stato; invidia perché le sue speranze italiane, dopo la prima generazione repubblicana, erano andate deluse [...]». (p. 118). Nel cantone Colombo non solo ricoprì la carica di vicepresidente del comitato italo-svizzero per la pubblicazione delle opere di Carlo Cattaneo e fu infaticabile conferenziere e collaboratore della radio e della televisione della Svizzera italiana, ma fu firma assidua del «Corriere del Ticino», redigendo oltre 400 articoli per la pagina della cultura dal 1987 al 2015. Così, come ricorda Elisa Signori, «Colombo ha costruito con rigore e passione un ponte tra Italia e Svizzera, raccontando l’Italia, il suo passato e il suo presente per rimuovere preconcetti e stereotipi”, ribellandosi “al cliché di un’Italia cinica e furbesca” (p. 96), quasi che per lui imperativo fosse l’adagio “amica politica, magis amica moralitas”».