Donald Trump alza la voce, la Svizzera paga

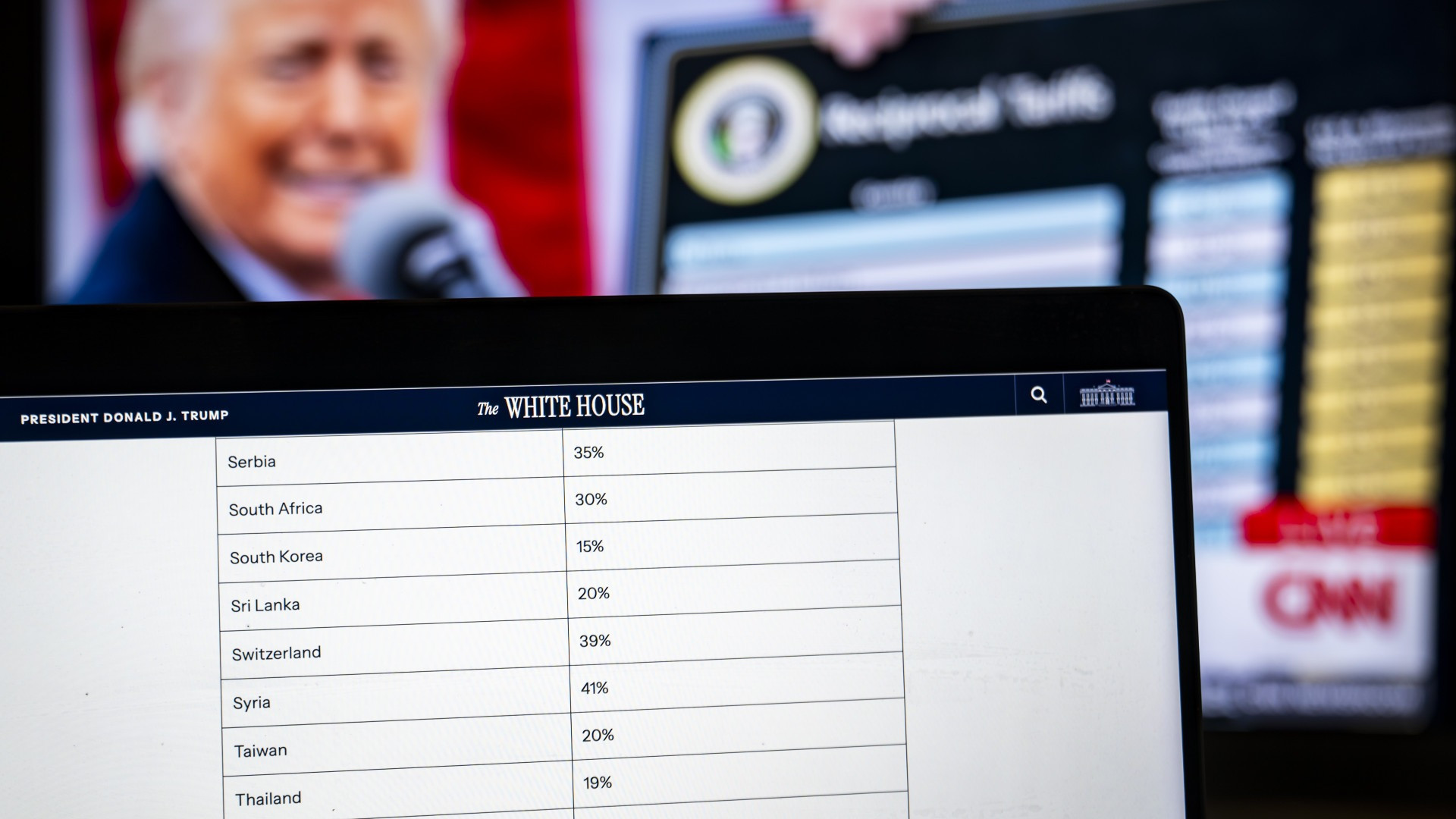

È una sorpresa soltanto per chi pensava che con Donald Trump un accordo fosse possibile. Sì, in fondo è un osso duro, ma è pur sempre un uomo d’impresa, in grado di portare a casa un’intesa che vada bene a entrambi i negoziatori. Era questo, in fondo, il pensiero da questa parte dell’Atlantico. Estimatori della linea politica trumpiana non mancano nemmeno da noi. La Svizzera - intendendo il sistema produttivo e politico - si sarebbe fatta andare bene, per ritrovare stabilità e prevedibilità (i due fattori chiave per qualunque economia), anche un accordo sulla falsariga di quello abbozzato qualche giorno fa in un campo da golf scozzese e comunque fortemente sbilanciato a favore degli Stati Uniti, come quello firmato con l’Unione europea. Il mondo economico svizzero si era accomodato da settimane sull’idea che con l’inquilino della Casa Bianca fosse possibile trovare un accordo, simile a quello ottenuto da Gran Bretagna e Giappone, le prime due economie a siglare un’intesa commerciale con gli Stati Uniti. E invece no. Nel giorno della Festa nazionale svizzera, la dura realtà: il costo delle merci elvetiche per accedere al più ricco mercato nordamericano ammonterà al 39% a partire dal prossimo 7 agosto. È quasi tre volte quello ottenuto dalla timida Ursula von der Leyen per l’UE, e comunque molto più alto del 31% vagheggiato ad aprile nel Giardino delle Rose della Casa Bianca da un Trump che, come un novello Mosè, mostrava tabelle che sembravano moderne tavole della legge. Su quelle tavole c’erano i rimedi - sbagliati, lo ribadiamo - sotto forma di aliquote da applicare a seconda del peso dell’export verso gli USA delle singole economie, per correggere gli squilibri commerciali. L’economia svizzera, secondo questo calcolo bislacco, dalla propria quota di esportazione verso gli Stati Uniti trae un vantaggio del 62%. Da qui l’ipotetica aliquota iniziale dimezzata al 31% per «bontà presidenziale».

Karin Keller-Sutter, dall’iconico e mitico - per noi - praticello del Grütli, ha dovuto prendere atto della sconfitta diplomatica, senza però perdere del tutto la speranza di trovare comunque un’intesa nelle prossime settimane, o addirittura giorni. Donald Trump - ha ricordato la presidente della Confederazione - è convinto che la Svizzera «rubi» 40 miliardi di franchi l’anno agli Stati Uniti. La consigliera federale, responsabile del Dipartimento delle finanze, ha ammesso che i dazi al 39% imposti alla Svizzera sono una «sorpresa» e allo stesso tempo «una delusione», sottolineando che l’importo negoziato con i membri del governo statunitense era molto più basso e che tale punto fosse stato accettato dai delegati dei ministeri americani del Commercio e delle Finanze. A nulla è servito ricordare che le imprese svizzere sono tra i principali investitori netti negli Stati Uniti, e quindi creatrici di posti di lavoro importanti per numero e qualità - si pensi ai settori chimico-farmaceutico e finanziario. Inoltre, se si tiene conto anche dei servizi, soprattutto dei big della tecnologia, la bilancia commerciale tra i due paesi è praticamente in equilibrio. Gli USA - intendendo Donald Trump - hanno stracciato tutto, metaforicamente e politicamente, alzando i dazi fino a un surreale 39%. Una cifra che sa più di ritorsione che di ragionevolezza macroeconomica o commerciale.

Eppure, la Svizzera non è un paese «canaglia», secondo l’accezione americana. La sua colpa è avere un surplus commerciale. Avere industrie che funzionano. Avere, soprattutto, qualcosa che l’economia americana desidera ma che non può più permettersi senza passare dalla dogana con l’elemosina al contrario. L’economia svizzera - pur attraversando, come tutte, i marosi della congiuntura internazionale - regge agli urti. È precisa, produttiva, prevedibile. Ma, come ogni sistema che non urla, è facile bersaglio per chi fa politica urlando. La Svizzera è stata colta di sorpresa non perché impreparata, ma perché ancora ingenuamente convinta che la ragionevolezza sia un argomento valido. Lo è, ma non in un mondo dove i dazi si usano come si usava la clava nelle caverne: per dire «questo è mio». Tentare di negoziare con uno che ha la pistola sul tavolo è praticamente impossibile.

Ciò che resta è un interrogativo: cosa farà ora l’economia svizzera? Riorienterà i suoi mercati di sbocco? Cercherà rifugio in altri trattati? O semplicemente stringerà i denti e correrà il rischio di una crisi economica, aspettando che Trump passi come un temporale estivo? Una cosa è certa: se c’è un paese al mondo che può rispondere alla brutalità con lucidità, è proprio la Svizzera. Ma stavolta il suo aplomb sarà messo alla prova come mai prima. Non basta più essere corretti. Bisogna anche essere pronti a difendere quella correttezza da chi la scambia per debolezza.