Kennedy, i vaccini e l'America chiusa su sé stessa

Il 2 gennaio del 2021, rispondendo al Corriere del Ticino, Katalin Karikó, avvertiva: «Sì, ma ora è il caso di continuare ad accelerare, perché il ritmo mi sembra troppo lento. Da quando ho iniziato a rispondere alla sua domanda, in questi trenta secondi, venti persone sono morte a causa del virus. È terribile. Per cui bisogna correre. Negli Stati Uniti non c’è la reticenza ai vaccini di cui si parla in Europa. Certo, qualcuno obietta, ma semplicemente perché non capisce. Prima è stato detto loro che il virus non esisteva, poi il contrario, sono confusi. E ora in effetti qualcuno crede ancora non esista il virus e che la Terra sia piatta».

Due anni dopo, quasi tre, il 2 ottobre del 2023, la stessa Katalin Karikó e lo statunitense Drew Weissman sarebbero stati premiati con il Nobel per la Medicina, proprio per i loro lavori sulla tecnologia che ha reso possibili i primi vaccini contro la pandemia di COVID-19, ovvero l'RNA messaggero, o mRNA.

Ora, con un nuovo balzo in avanti, arriviamo a pochi giorni fa e alla pubblicazione dei risultati di uno studio condotto dall'Università Cattolica di Milano e dalla Stanford University, secondo cui, senza i vaccini anti-COVID, il coronavirus avrebbe fatto, tra il 2020 e il 2024, 2,5 milioni di vittime in più. In tutto il mondo, tali vaccini - autorizzati tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 - avrebbero concesso 14,8 milioni di anni di vita in più in tutto il mondo.

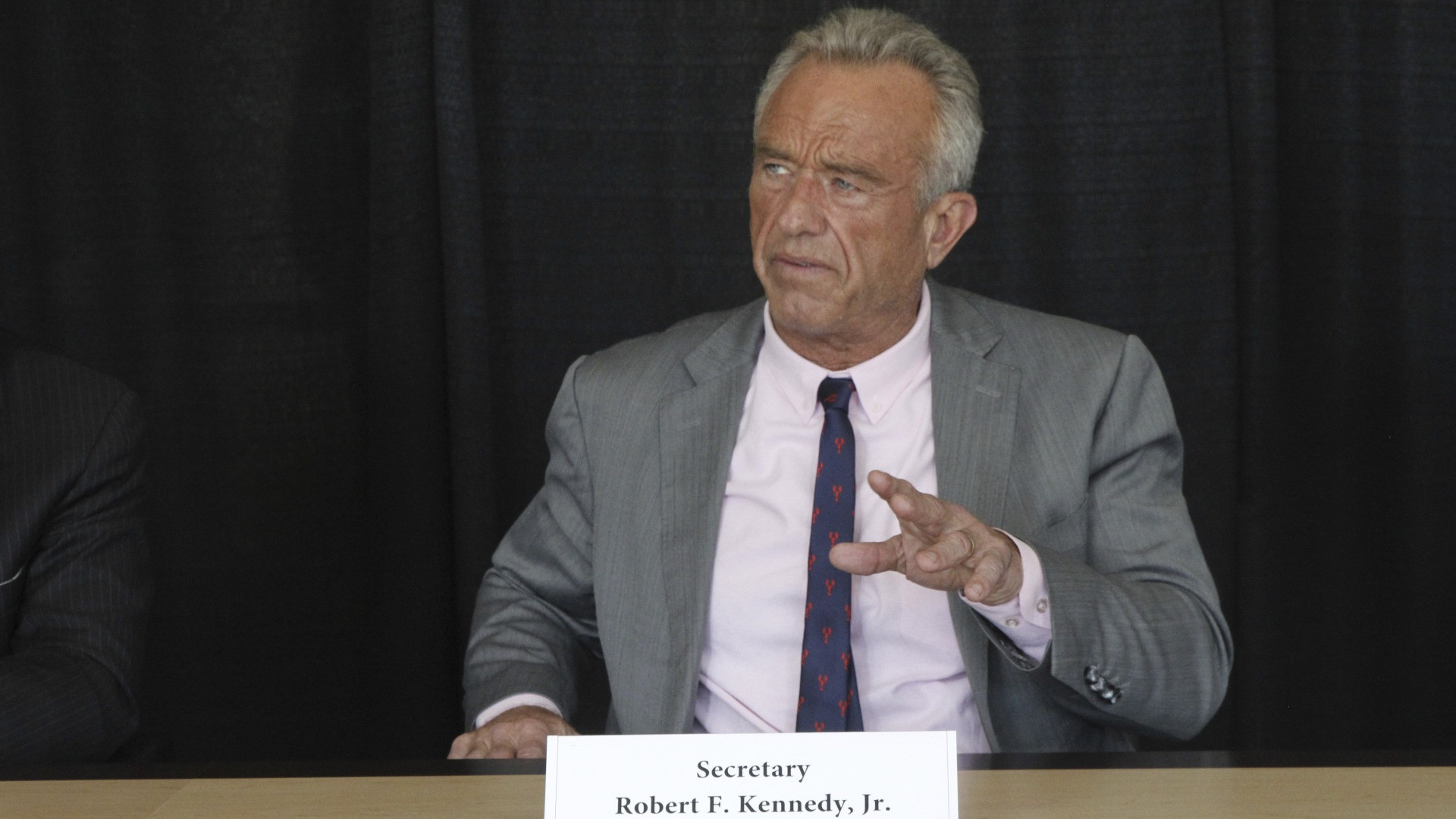

Di oggi, infine, la notizia secondo cui il Dipartimento della Salute americano (HHS) guidato dal "vaccino-scettico" Robert F. Kennedy Jr avrebbe in programma di cancellare 500 milioni di dollari di finanziamenti destinati proprio allo sviluppo di vaccini a mRNA contro virus come l'influenza e il COVID-19. Tale misura, è stato sottolineato, avrebbe un impatto su 22 grandi case farmaceutiche, tra cui Pfizer e Moderna, entrambe in prima linea nella corsa a tutta velocità del 2020. «L'mRNA comporta più rischi che benefici per questi virus respiratori», ha affermato lo stesso Kennedy, segretario alla Salute. Robert Francis Kennedy Jr è lo stesso che, anni fa, paragonò le vaccinazioni pediatriche obbligatorie all'olocausto.

Donald Trump lo ha scelto proprio con l'intenzione di scardinare tutte le strutture esistenti, per ribaltare la Sanità e ogni valore acquisito. Ma quella che poteva sembrare una provocazione, e che come tale era stata interpretata, è qualcosa di molto più serio. Le cui conseguenze potrebbero avere ricadute a pioggia sulla sanità mondiale. Perché se gli Stati Uniti escono dalla corsa su una data tecnologia, non è detto che altri li sostituiscano. Anzi, mancherà la loro forza trainante, sia in fatto di investimenti, sia in capitale umano e di know-how.

In questo senso, la storia della stessa Karikó è esemplare. Nata e cresciuta in Ungheria, «in una casa senza acqua corrente, televisore e frigorifero», non sapeva «neppure ci potesse essere un altro modo di vivere». Pensava che tutti vivessero così, ci aveva raccontato. È cresciuta con la passione per la biologia, con una predisposizione assoluta alla scienza. Devota alla scienza. Fino al 1985, quando aveva trent'anni e ancora non conosceva una parola di inglese. Di fronte all'invito della Temple University di Philadelphia, vendette la sua auto e con i 1.200 dollari guadagnati affrontò il viaggio, nascondendo quei soldi in un orsacchiotto della figlia. Raggiunse l'America.

L'America. Un'altra America.

Katalin Karikó, nata e cresciuta in Ungheria, in povertà, attraversò l'oceano con tutto il suo talento, la sua passione, la sua volontà, e seppe conquistare opportunità tali da portare le sue scoperte a salvare 2,5 milioni di vite. Solo per il coronavirus, senza quindi contare ulteriori future applicazioni della tecnologia a RNA messaggero. Sui tumori, per esempio.

Oggi questa tecnologia viene ripudiata, e al contempo gli studenti e i ricercatori stranieri messi in discussione, visti come intrusi. In questo contesto, l'America non può più essere venduta come un Paese di grandi opportunità. Bensì come il simbolo di un nuovo mondo chiuso su sé stesso, di una distopia che si fa collettiva.