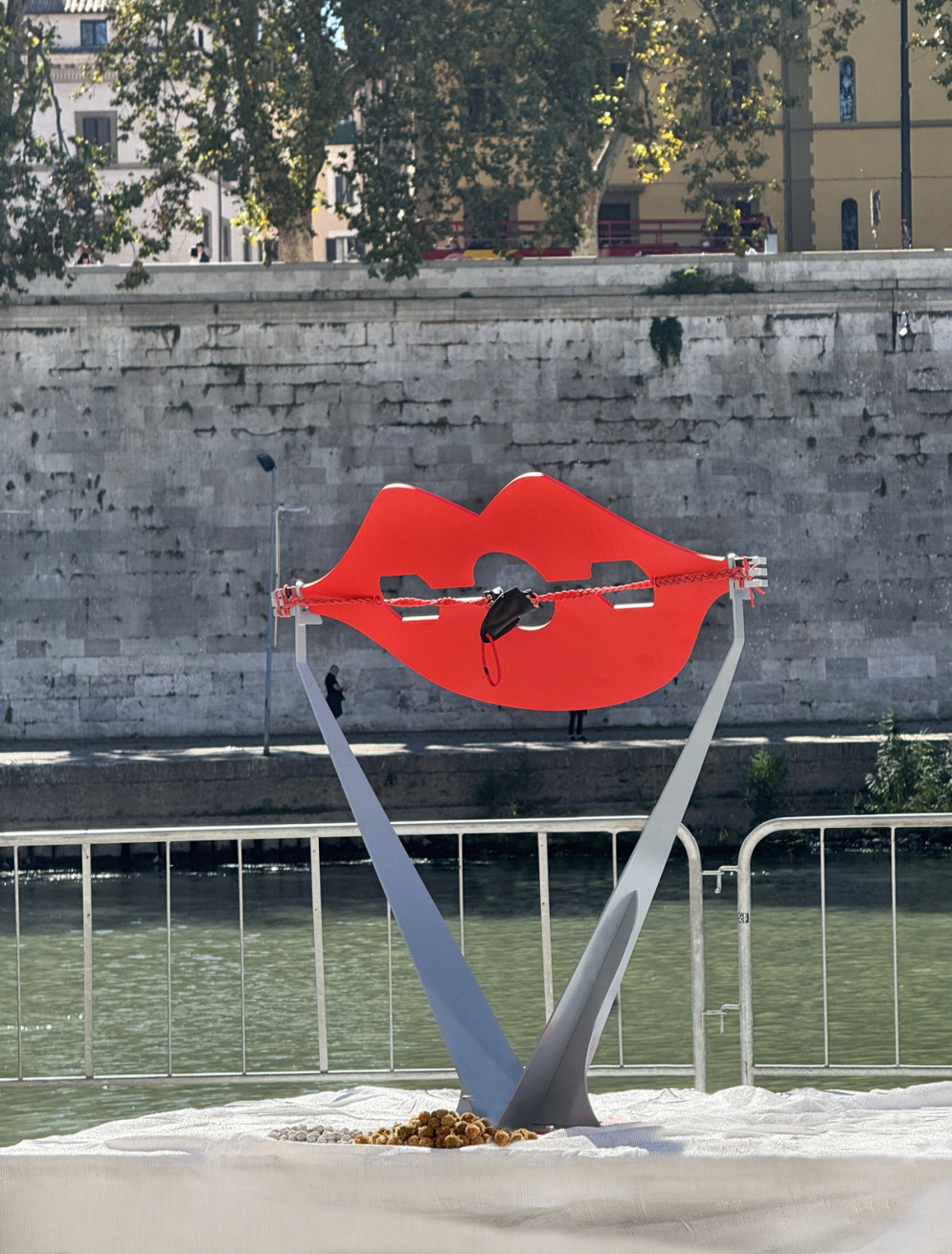

La ticinese Patrizia Pfenninger porta a Roma il «Tirabaci», baci d’argilla lanciati sul Tevere

Sul bordo del Tevere, tra il brusio dei passanti e il riflesso del cielo sull’acqua, il Tirabaci non si limita a essere osservato: pretende di essere vissuto. È un’opera che si compie nel gesto, non nello sguardo. Durante il Tevere Day, tra Castel Sant’Angelo e l’Isola Tiberina, migliaia di persone hanno modellato con le mani piccole sfere d’argilla, le hanno inserite in una fionda e lanciate nel fiume, trasformando un atto effimero in una forma di partecipazione poetica.

L’artista ticinese Patrizia Pfenninger, che da anni esplora il rapporto tra emozione e presenza, osservava da lontano. Il suo linguaggio parte sempre dal corpo e arriva al simbolo, costruendo spazi dove il pubblico non è spettatore ma coautore. «Un’opera esiste solo se qualcuno la attraversa», dice.

Il Tirabaci nasce come evoluzione di Serial Kisser (2017), opera in alluminio verniciato in cui una bocca e una lametta raccontavano la duplicità dei sentimenti, la linea sottile che separa il desiderio dalla ferita. Con questo progetto quella tensione si scioglie in un gesto collettivo: la bocca diventa metafora di seme, la lama lascia spazio al volo. Dopo la prima apparizione a Lugano, nella project room Le emozioni non son roba da schizzinosi di Artelier, il progetto ha preso vita a Roma, dove il contatto con l’acqua e con il pubblico lo ha trasformato in un’esperienza viva, mutevole, partecipata.

Patrizia, come si è accesa la scintilla di quest’opera?

È nata dal bisogno di rendere fisiche le emozioni, di

portare all’esterno ciò che di solito resta dentro. Serial Kisser parlava del

contrasto tra amore e dolore; il Tirabaci cerca di farli dialogare. È un gesto

che libera, che riconcilia. Non è solo simbolico: quando lanci qualcosa nel

fiume, lo affidi al tempo e alla corrente. È un atto di fiducia, anche di

coraggio.

A Lugano il progetto aveva un tono intimo. Cosa è cambiato

sul Tevere?

L’acqua ha amplificato tutto. A Roma è diventato un rito

corale, spontaneo, pieno di energia. Ho visto persone di tutte le età fermarsi,

chiedere, partecipare. Un bambino mi ha guardata serio e mi ha detto: «Posso

lanciare un bacio anche io?». In quel momento ho capito che l’opera aveva

trovato la sua voce. Ogni luogo, ogni mano che la tocca, la riscrive. E questo

è il suo vero senso.

Il tuo lavoro si fonda sull’interazione. Da dove nasce

questo bisogno di coinvolgere fisicamente il pubblico?

Dal fatto che l’arte, per me, è relazione. Io creo un

dispositivo, un contesto, ma l’opera comincia davvero quando qualcuno la

attiva. Scelgo materiali che rispondono al tocco, come l’argilla o il metallo,

perché contengono calore, memoria. Mi piace osservare come la gente si muove,

come cambia il ritmo del gesto. A volte succede qualcosa che non avevo

previsto, ed è lì che il lavoro vive.

Cosa rappresentano i piccoli baci d’argilla con i semi di

platano?

Sono un messaggio alla terra, ma anche un modo per lasciare

andare. L’argilla si scioglie, i semi si liberano, e forse germoglieranno. Non

è una promessa, ma una possibilità. Mi interessa l’idea che un’emozione possa

diventare seme: non importa se darà frutto o no, l’importante è lanciarla. È un

modo per ricordare che anche i gesti fragili hanno conseguenze.

Una fionda che lancia baci: un’immagine delicata e ribelle

insieme.

Sì, mi piace questo rovesciamento. La fionda nasce per

colpire, ma qui diventa strumento di cura. È un gesto di disarmo, e in un mondo

che urla mi sembra un messaggio necessario. La gentilezza non è debolezza: è

forza silenziosa. Il Tirabaci parla di questo, di un’energia che non impone, ma

apre.

Che cosa ti ha colpito di Roma e dell’incontro con il Tevere

Day?

La coralità. C’erano volontari, artisti, cittadini,

istituzioni, tutti insieme per restituire valore al fiume. Quando il sindaco

Gualtieri ha definito il Tirabaci «un gesto umano e naturale», ho pensato che

fosse la sintesi perfetta. Il Tevere è un grande specchio: riflette quello che

gli dai. E in quei giorni ho sentito che la città, per un momento, respirava la

stessa emozione.

Molte tue opere invitano a toccare, a usare, a intervenire.

Non temi di perdere il controllo dell’autore?

No, anzi. L’imprevisto è parte dell’opera. Io costruisco

regole semplici per poter lasciare andare. Mi piace che le persone portino la

loro energia, anche se distorce la mia idea iniziale. L’arte, per me, non è

possesso ma condivisione. Ogni interazione è una lezione: su di me, sugli

altri, su come si costruiscono i legami.

E ora, dove volerà il Tirabaci?

Stiamo già lavorando a nuove tappe. Vorrei portarlo in

Ticino, in uno dei nostri laghi. Ogni ambiente cambia il significato

dell’opera. L’acqua, in particolare, mi affascina: è movimento, specchio,

memoria. È il luogo perfetto per lasciare qualcosa e vederlo trasformarsi. In

fondo, il Tirabaci non appartiene più a me: è di chi lo vive.

Cosa resta, alla fine di ogni installazione?

Un senso di gratitudine. E la consapevolezza che la

bellezza non sta nel gesto in sé, ma nella sua eco. Quando vedo qualcuno tirare

un bacio al cielo, capisco che anche in un tempo rumoroso e distratto, c’è

ancora spazio per la tenerezza. E questo, per me, è già molto.