Un viaggio inaspettato: quando Salvo trasformò la luce dell'Engadina in capolavori

C’è un artista che ha attraversato la seconda metà del Novecento italiano come un viaggiatore solitario, sempre fedele a una voce che voleva solo sua. Salvo — Salvatore Mangione, nato a Leonforte in Sicilia nel 1947 e adottato da Torino — fu vicino all’Arte Povera e amico fraterno di Alighiero Boetti, con cui condivise lo studio. Ma dagli anni Settanta imboccò un’altra strada: la pittura, affrontata con rigore concettuale e insieme con la leggerezza visionaria di chi sapeva trasformare il paesaggio in pensiero. Rovine, mappe, autoritratti travestiti, Italie e Sicilie: il suo lessico pittorico si ampliò fino a inventare un mondo sospeso, fatto di case senza finestre, cieli densi, atmosfere che non consolano ma interrogano.

Dentro questa traiettoria si inserisce un’inaspettata quanto folgorante parentesi engadinese. Estate 2011: quattro giorni di sopralluoghi che diventeranno un ciclo di diciannove opere, dipinte tra l’autunno 2011 e la primavera 2013 e poi riunite alla Galerie Andrea Caratsch di St. Moritz. «Ero convinto che quando avrebbe visto per la prima volta l’Engadina sarebbe stata immediatamente una grande fonte d’ispirazione», ricorda il gallerista. «L’avevo conosciuto a Milano, da Zonca; seguivo già il suo lavoro. I villaggi piemontesi dei suoi quadri mi sembravano parenti di questi paesi di montagna: per questo decisi di invitarlo a passare alcuni giorni assieme».

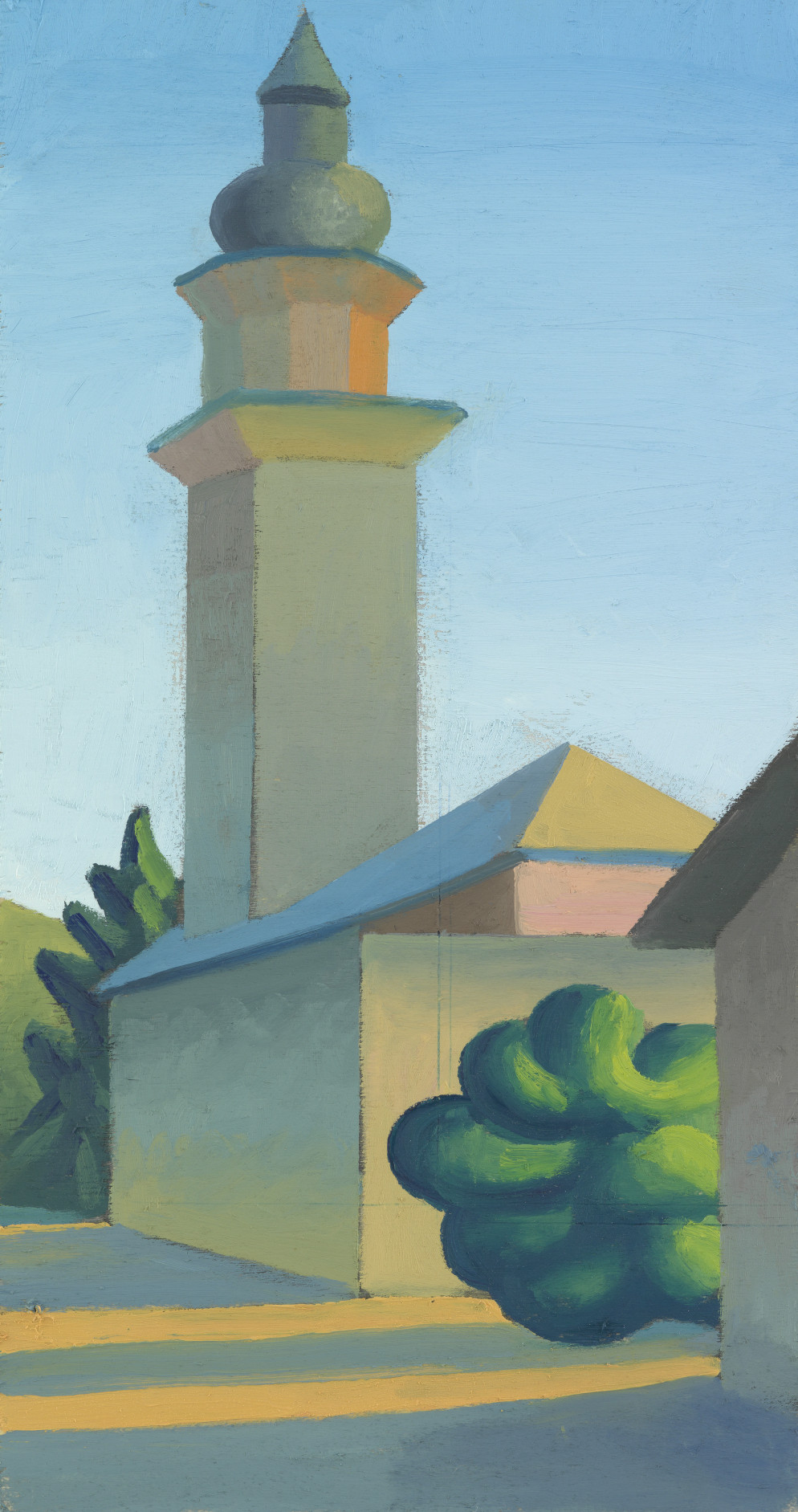

Salvo arrivò con la moglie e con due amici, Gianni Michelagnoli e Alessandro Seno. La visita fu un attraversamento misurato: un pranzo all’aperto, una prima fotografia a una casa di fronte al ristorante, poi l’ingresso in Val Fex con il calesse — dove le auto non passano e il tempo si fa lento. «Era estasiato», dice Caratsch. «Qui la primavera dura due o tre settimane: si passa dall’inverno all’estate quasi senza transizione. Quel blu netto, quell’aria pulita sembravano usciti dai suoi quadri». Lo colpirono le masse compatte delle architetture, la loro presenza quasi cubista: «Le nostre case hanno muri spessi un metro, una forza che ricorda certi paesaggi di Picasso nei Pirenei. Gli piaceva molto».

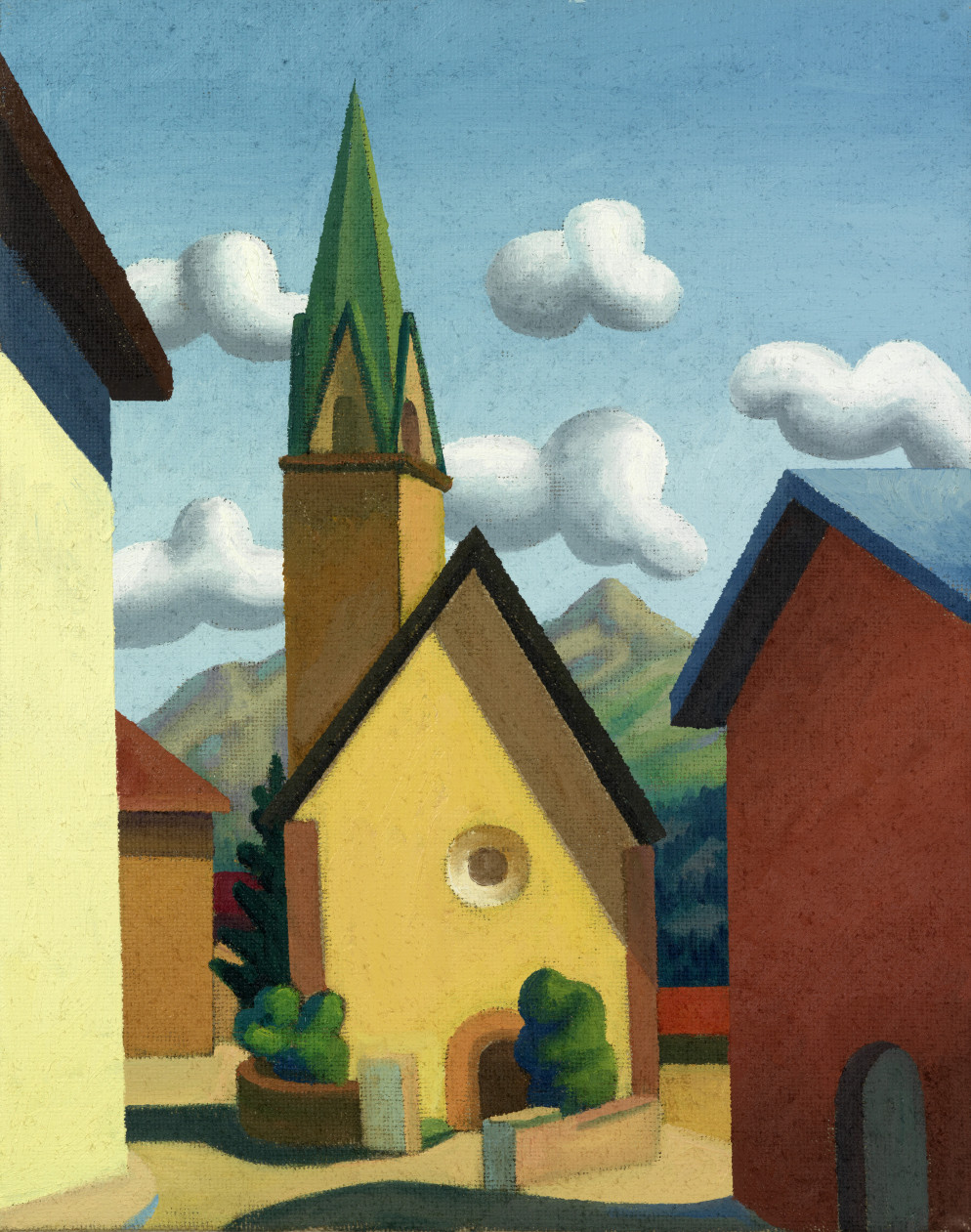

Un mattino salirono in quota con il trenino, dai 1.700 ai 2.100 metri. All’arrivo il cuore di Salvo accelerò troppo; si fermarono. Da quell’episodio nacque una frase che è anche chiave di lettura: «Andrea, io amo i paesi e le montagne, ma visti da sotto». Non vedute dall’alto, dunque, ma orizzonti terrestri: facciate senza finestre, campanili segnalibro, nuvole a batuffolo, rilievi che entrano “dal basso” come quinte. Paesaggi quieti e sottilmente inquieti, fuori dal tempo.

Rientrato a Torino, Salvo chiese materiali: «Mandami libri sull’Engadina, cartoline», disse a Caratsch. Il pacco partì. A settembre la telefonata: «I primi quadri sono pronti». La promessa divenne serie: diciannove tele che tengono insieme la memoria grigionese e una rivelazione alpina. «Quando le ho viste», racconta il gallerista, «ho provato una gioia incredibile». L’idea di riportarlo su sfumò: il 2012 fu un anno difficile per la salute; nel 2013 tornò a dipingere, poco dopo l’ultima grande personale da Mazzoli a Modena. Salvo si spense a Torino nel settembre 2015.

La storia di quel ciclo non vive soltanto nella cronologia, ma nella sua capacità di prolungare la voce di un artista che aveva sempre trasformato i luoghi in pensieri visivi. Le lapidi di marmo con parole-incisione e l’Autoritratto (come Raffaello) degli esordi concettuali; i capricci con rovine, San Giorgio e il drago, le Italie e Sicilie scritte: ogni tappa è stata una riflessione su identità e memoria. L’Engadina entrò in questo percorso come una nuova lingua da imparare. «Lo vedo più ancorato al classicismo italiano che all’impressionismo», osserva Caratsch. «La visione del paesaggio, la fattura, i colori, i soggetti: tutto mi colpiva. È rimasto concettuale nella testa, ma il risultato si iscrive nella tradizione che da Giotto arriva fino a noi».

L’Engadina non è Zermatt né Val d’Aosta: è una conca larga, aperta al cielo. Nelle diciannove tele la monumentalità delle case diventa ritmo, le montagne un margine che respira, le strade una grammatica di linee nette. Salvo distilla il reale fino a farlo sembrare un ricordo futuro: case senza finestre perché la luce, forse, sta fuori e rimbalza sulle superfici. Non cartoline, ma un universo “cortese” e perturbante, dove l’armonia svela un’inquietudine in filigrana.

Quelle opere furono presentate per la prima volta nel 2017 alla Galerie Andrea Caratsch di St. Moritz: una mostra che chiuse idealmente il cerchio iniziato sei anni prima, quando il pittore era salito in Engadina per la prima volta. «Il pubblico dell’Engadina è particolare», ammette Caratsch. «Non è Milano o New York: c’è chi ama davvero e chi frequenta perché può. Ma queste opere hanno viaggiato: sono state comprese e acquistate in Svizzera, in Germania e altrove. Il primo quadro lo ha preso un americano che conosce bene Zuoz: ha riconosciuto piazza, fontana, la chiesa di San Lurench». Segno che quei paesi, pur astratti, restano luoghi.

Salvo non tornò più in Engadina: non per mancanza d’amore, ma per fragilità. Gli bastarono quattro giorni e una memoria visiva accesa per trattenere ciò che aveva visto e ciò che voleva dire. Come spesso nella sua opera, la geografia è pretesto: l’Engadina offre una grammatica di volumi, una sintassi di luce, una punteggiatura di montagne. Il resto lo fa la sua lingua pittorica, precisa e semplificata, che non copia ma interpreta. «La mia serie preferita rimane quella del ’77–’78 con i cavalieri tra le rovine», confessa Caratsch, «forse perché amo de Chirico. Ma amo tutte le sue epoche. E come uomo era di una gentilezza e generosità rare, molto intelligente, capace di ridere e di parlare d’arte per ore».

Dopo la scomparsa, il lavoro di Salvo è entrato stabilmente nelle collezioni internazionali; mostre a Berlino, New York, Roma e il dialogo con Boetti al LAC di Lugano nel 2017 ne hanno consolidato la lettura. «Ha un’influenza forte sulle nuove generazioni», dice Caratsch. «Penso a Nicolas Party, ma non solo: in molti hanno guardato ai suoi paesaggi come a una via possibile». Una via in cui la pittura non è nostalgia, ma decisione contemporanea: ridurre, intensificare, trasformare l’immagine in pensiero.

L’ultimo ricordo di Caratsch è un pranzo sereno a Modena, il giorno dell’inaugurazione da Mazzoli: quindici persone, risate, racconti, piatti senza fretta. «È un bel souvenir», dice. Le tele engadinesi non gridano: hanno la voce ferma di chi nomina le cose senza possederle. I paesi e le montagne “visti da sotto” sono anche questo: umiltà verso il paesaggio, fiducia nella pittura. «Quando ho visto i primi quadri», ripete Caratsch, «ho capito che l’idea era diventata destino». E quel destino, qui, ha il colore netto dell’aria dopo la neve.