Shining, il ritorno a Locarno dell’incubo che divise Stephen King e Stanley Kubrick

Domenica sera, quando la notte sarà già scesa su Locarno, la Piazza Grande diventerà il cuore silenzioso di un rito collettivo. Le luci della città si attenueranno, il lago sembrerà trattenere il fiato, e sul grande schermo si accenderà la neve del Colorado: l’Overlook Hotel, immobile e minaccioso, apparirà come sospeso fuori dal tempo. È l’attimo in cui la seconda proiezione della serata del Pardo assumerà i contorni di un evento speciale: migliaia di persone, sedute tra pietre secolari e sotto le facciate illuminate, diventeranno un unico spettatore, in ascolto di un incubo che il vento del lago porterà da un orecchio all’altro. Shining di Stanley Kubrick tornerà a pulsare come un incubo condiviso, trasformando Locarno in un labirinto aperto sotto le stelle.

Il Locarno Film Festival ha scelto di riproporre il film come omaggio a Milena Canonero, la costumista italiana premiata con il Vision Award. Nei dettagli dei suoi costumi – la flanella rossa di Jack, le tinte polverose di Wendy, le geometrie ipnotiche dei tappeti – si nasconde una parte del segreto visivo di Shining. Sul grande schermo, questi particolari diventano presagi silenziosi, indizi che alimentano la tensione e che da decenni popolano l’immaginario collettivo.

Dietro questa perfezione formale si cela però una storia di fratture e dissenso. Stephen King, autore del romanzo pubblicato nel 1977, non ha mai nascosto la sua avversione per l’adattamento di Kubrick. «Una bellissima Cadillac senza motore», ha ripetuto più volte: elegante e potente, ma incapace di trasmettere il cuore emotivo della sua storia.

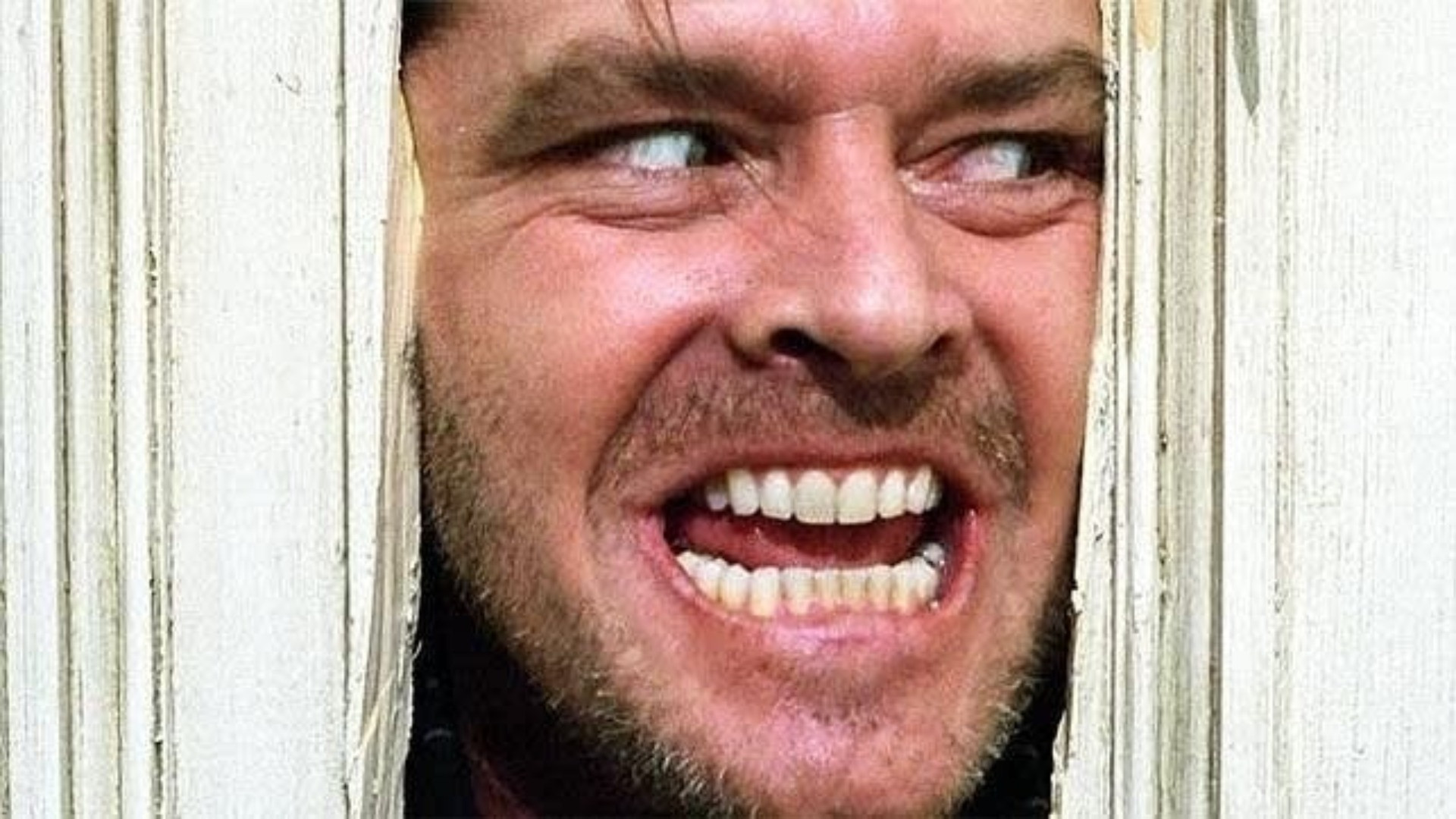

Per King, Jack Torrance non è mai stato un folle sin dall’inizio: è un uomo fragile, un padre che cerca di riscattarsi, uno scrittore assediato dai propri fallimenti e dal fantasma dell’alcolismo. Nel romanzo, la follia è una lenta discesa, fatta di esitazioni e lampi di coscienza. Kubrick, invece, ha scelto un percorso glaciale: Jack Nicholson, con il suo ghigno inconfondibile, sembra condannato già alla prima scena. Nel film, la tensione diventa un’unica linea retta verso la furia.

Anche il finale racconta due visioni opposte. Nel libro, l’Overlook esplode in un ultimo atto di fuoco liberatorio; nel film resta intatto, sospeso e immobile, mausoleo di un male eterno. King ha ricordato una telefonata con Kubrick in cui il regista sosteneva che le storie di fantasmi fossero, in fondo, ottimistiche, perché dimostrano che la vita continua oltre la morte. «E l’inferno?» chiese lo scrittore. «Non credo all’inferno», rispose il regista. In quella battuta si consuma l’abisso tra i due: per King, il terrore nasce dalla tragedia morale; per Kubrick, dall’assenza di ogni appiglio.

Questa distanza riflette il rapporto complesso di King con il cinema. Nel corso di decenni, le sue opere hanno trovato decine di adattamenti, tra trionfi e delusioni. Alcuni lo hanno reso fiero. Il miglio verde, diretto da Frank Darabont, ha catturato l’umanità struggente del romanzo, e lo stesso regista aveva già firmato Le ali della libertà, tratto da Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, oggi simbolo universale di speranza. Misery non deve morire, con James Caan e una strepitosa Kathy Bates nel ruolo di Annie Wilkes, ha restituito intatta la tensione claustrofobica del libro e regalato all’attrice l’Oscar.

Molti altri titoli hanno invece lasciato l’autore deluso. Firestarter del 1984, nonostante la giovane Drew Barrymore, non gli piacque; L’implacabile trasformò il suo romanzo distopico in un action hollywoodiano; Il tagliaerbe fu così distante dal racconto originale che King arrivò a chiedere la rimozione del suo nome dai titoli di testa. Eppure, la forza cinematografica dei suoi mondi è innegabile: piccole cittadine, case di legno battute dal vento, strade immerse nei boschi, personaggi segnati da segreti pronti a esplodere. Ogni pagina sembra chiedere una macchina da presa.

Negli ultimi anni, il dialogo tra King e il grande schermo si è fatto più armonioso. Mike Flanagan ha firmato Il gioco di Gerald, tratto da un romanzo claustrofobico e apparentemente impossibile da adattare, e soprattutto Doctor Sleep, sequel di Shining, costruendo un ponte tra fedeltà letteraria ed eredità kubrickiana. Osgood Perkins ha scelto il grottesco con The Monkey, mentre Andrés Muschietti ha riportato It nell’immaginario popolare, consegnando Pennywise a una nuova generazione di spettatori.

E poi ci sono adattamenti che raccontano il lato più intimo dello scrittore: Stand by Me, dal racconto Il corpo, ha mostrato la sua capacità di catturare la nostalgia dell’adolescenza; Cimitero vivente ha incarnato il dolore per la perdita e la tentazione di sfidare la natura; The Mist, con il suo finale spietato, ha dimostrato come il cinema possa persino superare in pessimismo la pagina scritta.

Tutte queste esperienze, tra entusiasmi e tradimenti, rivelano la doppia anima di King: popolare e letteraria, radicata nella realtà ma sempre pronta a incrinarla con il perturbante. È questa tensione che rende unico il caso di Shining: un film che l’autore rifiuta, ma che il mondo intero ha consacrato come capolavoro. Il tradimento di Kubrick ha generato un’opera autonoma, capace di vivere di luce propria e di imprimersi nell’immaginario collettivo.

E così, domenica sera, quando l’Overlook Hotel si accenderà sullo schermo e Jack Torrance riaffiorerà dal ghiaccio della memoria cinematografica, il tempo sembrerà rallentare. Non ci sarà più la Piazza, né le facciate illuminate: solo un flusso di immagini e suoni che catturerà ogni sguardo. È il momento in cui il cinema mostra la sua forza più pura: prendere una storia scritta quasi cinquant’anni fa, trasformarla in visione e restituirla come esperienza viva, capace di attraversare generazioni e linguaggi.

In quell’attimo, il romanzo di King e l’immaginario di Kubrick si incontrano di nuovo, in un dialogo mai pacificato che continua a produrre fascino e inquietudine. Ogni spettatore, anche senza rendersene conto, diventa parte di questa storia: c’è chi si lascia trascinare dall’incubo, chi osserva i dettagli come in un rito già conosciuto, chi prova ancora il brivido della prima volta. È così che l’arte del racconto si rinnova, trasformando la paura in memoria condivisa.

Sotto le stelle di agosto, Locarno offrirà ancora una volta il privilegio raro di vivere il cinema come esperienza collettiva e intima allo stesso tempo. Un incubo che non smette di luccicare, pronto a riaccendersi ogni volta che una sala, vera o ideale, accoglie l’eco dei passi di Danny lungo i corridoi dell’Overlook.