La Ostpolitik della Germania ovest, una musica irripetibile

«Far rumore è facile, ma per trasformare il rumore in musica ci vuole talento». A dirlo è Valentin Falin, negli anni ’60 caposettore esperto di Germania al Ministero degli esteri dell’Unione sovietica. Può essere il motto di una delle vicende più appassionanti del Dopoguerra: la «Ostpolitik», la «politica verso l’Est» della Germania occidentale. Ne sono protagonisti uomini di una grandezza politica e intellettuale di cui avvertiamo la mancanza, dinanzi alle lacerazioni del presente.

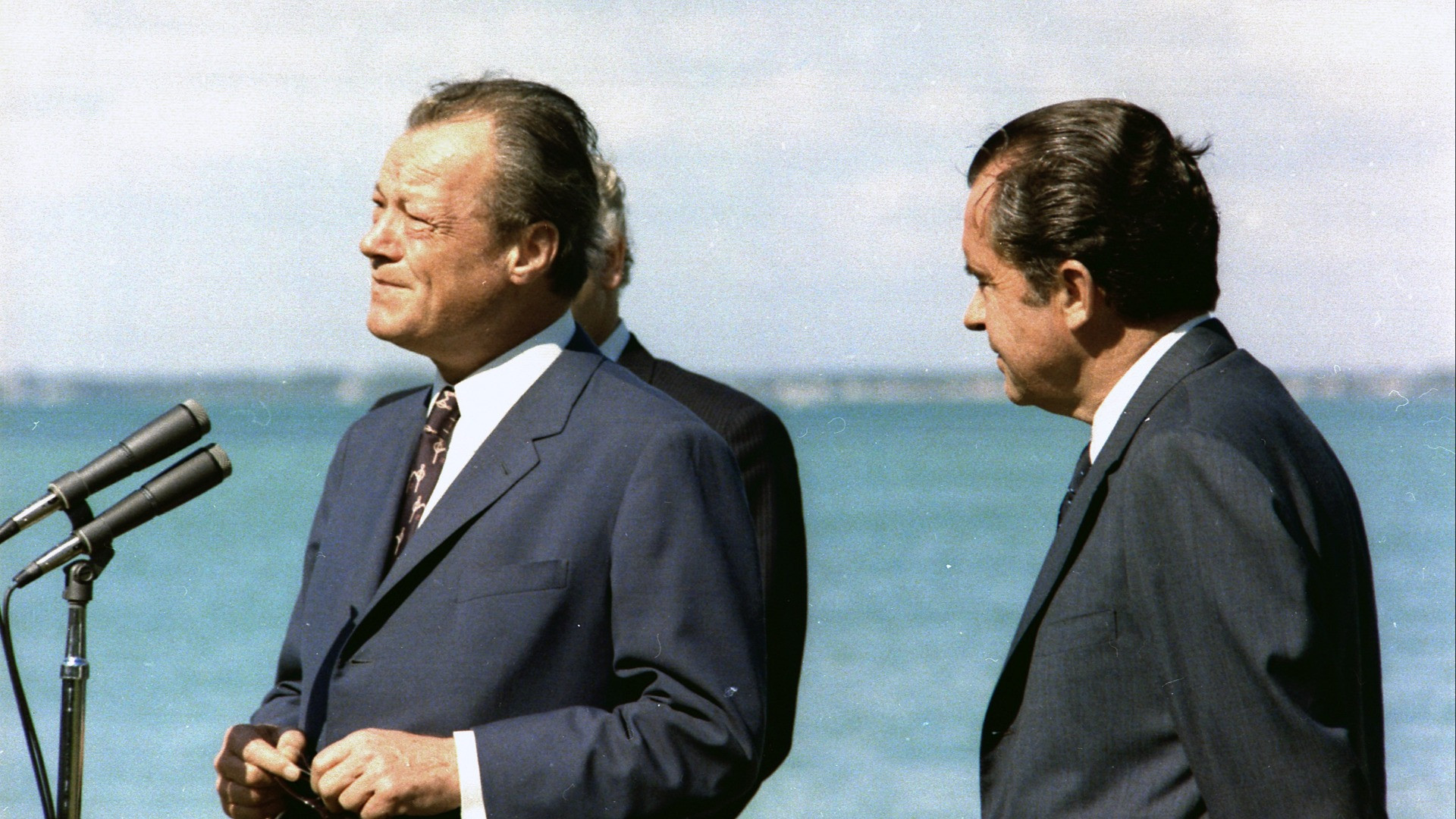

Ostpolitik, gli artefici: Willy Brandt ed Egon Bahr

Per comprendere la Ostpolitik dobbiamo figurarci la Germania che abbiamo lasciato negli articoli precedenti: divisa in due, nell’Est il regime comunista si scontra con la rivolta popolare. All’Ovest l’economia si riprende, mentre i tedeschi orientali devono accontentarsi di vaggiare in Trabant.

In crescente difficoltà, il governo dell’Est blocca la frontiera ed erige il Muro di Berlino. I due Stati tedeschi non si riconoscono e non dialogano, i cittadini di Berlino ovest non possono accedere all’altra metà della città.

Il preludio alla Ostpolitik s’innesta qui. Lo compone colui che della Ostpolitik sarà l’artefice politico e in quel momento è sindaco di Berlino: Willy Brandt. Al suo fianco lavora un uomo discreto e acutissimo, Egon Bahr. Qui, più che di Brandt, sul quale torneremo, parliamo proprio di Bahr, che della Ostpolitik sarà l’artefice materiale.

I primi permessi di transito attraverso il Muro

Nel dicembre del 1963 il sindaco Brandt riesce a concludere con la Germania est un accordo che permette il transito dei cittadini di Berlino ovest verso Berlino est. L’accordo è limitato al periodo di Natale e Capodanno, ma centinaia di migliaia di berlinesi occidentali possono rivedere i familiari nel settore orientale, dopo due anni di chiusura della frontiera.

È un primo passo dal quale si riconosce la statura di Brandt: nel 1966 lascia la poltrona di sindaco e diventa ministro degli esteri della Germania occidentale. È ministro socialdemocratico in un governo di coalizione guidato da un cancelliere cristiano-democratico, Kurt-Georg Kiesinger. Questi riconosce l’esigenza di trovare un «modus vivendi» che garantisca la pace nell’Europa postbellica, ma non muove ancora passi concreti.

Bahr segue Brandt come consigliere al Ministero degli esteri e intanto affina la propria visione delle future relazioni con l’Unione sovietica. Sono sue alcune espressioni caratteristiche della Ostpolitik: «adeguamento attivo» (aktive Anpassung) alla mutata situazione internazionale; «cambiamento attraverso l’avvicinamento» (Wandel durch Annäherung); «politica dei piccoli passi» (Politik der kleinen Schritte), quest’ultima diventata usuale anche in lingua italiana.

L’avventura comincia: la lettera di Brandt

Dalle elezioni del 1969 emerge una coalizione tra socialdemocratici (SPD) e liberali (FDP), Brandt sale alla guida del governo. La Ostpolitik cesellata da Bahr diventa la direttrice di politica estera del nuovo esecutivo.

Brandt scrive una lettera al capo del governo sovietico, Aleksej Kosygin, proponendo trattative riservate. Ad abbozzare la lettera è Bahr. L’obiettivo è siglare un trattato di rinuncia all’uso della forza e creare un clima costruttivo tra Germania ovest e Unione sovietica, anche nell’interesse delle relazioni tra le due Germanie e con gli altri Paesi comunisti.

Qualche tempo dopo, Bahr riceve un invito a incontrare un giornalista sovietico: si chiama Valerij Lednev, in realtà è un agente del KGB, i servizi segreti sovietici. I dirigenti di Mosca hanno ricevuto la lettera e acconsentono alle trattative, purché restino segrete. Per la Germania ovest il negoziatore sarà Bahr; per l’Unione sovietica, Vjačeslav Kevorkov, ufficiale del KGB. A loro si aggiungono lo stesso Lednev e il già citato Valentin Falin.

Un quartetto ben accordato

Bahr, Kevorkov, Falin e Lednev formano un quartetto straordinario. Sono uomini di seconda fila, liberi di muoversi senza formalità, ma hanno contatti diretti con i vertici di Stato. Schietti e intelligentissimi, s’intendono anche sul piano umano: si danno del tu, si sentono e si incontrano senza fronzoli quando e dove serve.

I tre sovietici parlano un ottimo tedesco, gli interpreti non servono. «Non mi interessa chi ti manda, mi interessa che tu abbia i contatti con i vertici del tuo Stato» dice Bahr al negoziatore sovietico. Il «canale» – così viene soprannominato il gruppo segreto di contatto fra Germania ovest e Mosca – sono loro quattro.

Il governo degli Stati Uniti e quello della Germania est sono informati, ma restano fuori. La Ostpolitik è il primo atto autonomo importante di politica estera della Germania ovest. A gennaio del 1970 si tiene il primo incontro ufficiale tra Bahr e il ministro degli esteri sovietico, Andrej Gromiko.

Bahr e Gromiko: un duro gioco delle parti

Le trattative si protraggono per mesi, il «canale» lavora nelle retrovie. Si avvicina l’estate e i colloqui si bloccano: l’Unione sovietica pretende che la Germania ovest riconosca come immutabili le frontiere della Germania est. Per la Germania ovest significherebbe riconoscere in diritto l’altro Stato tedesco e rinunciare alla cosiddetta «dottrina Hallstein», secondo cui la Germania ovest è rappresentante legittima di tutto il popolo tedesco e persegue l’obiettivo della riunificazione del Paese.

A maggio, Bahr e Falin, anche grazie alla minuziosa conoscenza della lingua tedesca di quest’ultimo, elaborano una formulazione che sembra accettabile per entrambe le parti. Gromiko la rifiuta con durezza. Bahr tenta il tutto per tutto: «A queste condizioni, la trattativa finisce qui. Ho ordine dal mio governo di rientrare in Germania».

È un bluff clamoroso: Bahr racconterà che nessuno gli aveva dato un tale ordine. Se lo era inventato lui, per sbloccare il negoziato, consapevole che rischiava di farlo saltare: o la va o la spacca.

Nell’attesa di lasciare Mosca, una mattina Bahr scende nella hall dell’albergo. Ci trova Gromiko, d’improvviso cordialissimo: Il problema è risolto!

Cos’era successo nel frattempo?

La notizia che Bahr sarebbe rientrato in Germania a mani vuote era giunta al leader sovietico, Leonid Brežnev. Questi, consultatosi con il Politbjuro, la massima istanza politica sovietica, aveva chiamato Gromiko e, nell’interesse dei buoni rapporti con il governo socialdemocratico di Brandt, lo aveva convinto ad accettare la formulazione elaborata da Bahr e Falin.

Così, il testo del trattato non contiene più l’espressione «riconoscimento delle frontiere» ma una parafrasi giuridicamente non esplicita; riafferma il rispetto della Carta delle Nazioni unite, secondo cui i confini si possono modificare solo di comune accordo. Questa versione accontenta i sovietici, perché conferma lo status quo; soddisfa i tedeschi, perché non dice che le frontiere sono immutabili.

Non senza altre impuntature, smussate grazie al pronto intervento del «canale», il 12 agosto 1970 fra Germania ovest e Unione sovietica si firma lo storico «Trattato di Mosca» che è alla radice della Ostpolitik e della distensione tra Est e Ovest. Se conosciamo la storia avventurosa da cui è nato, lo dobbiamo agli archivi e ai suoi protagonisti: Bahr la racconta nell’autobiografia Ai miei tempi (Zu meiner Zeit), Kevorkov nel libro Canale segreto (Tajnyj kanal) e Falin in La realtà senza sconti (Bez skidok na obstojatelstvo).

Le ombre della Ostpolitik

La Ostpolitik fa meritare al cancelliere Brandt il Premio Nobel per la pace del 1971 e resta nella Storia come capolavoro di tessitura politica tra Stati divisi da ostilità e diffidenze. Bisogna ricordarne anche i lati oscuri, però.

Con il Trattato di Mosca, sulla carta la Germania ovest non riconosce la Germania est, ma nei fatti sì o quasi. I dissidenti che all’Est combattono il regime sempre più crudele di Erich Honecker si sentono traditi dal loro alleato più prossimo, il governo dell’altra metà della Germania.

Il linguaggio delle autorità dell’Ovest si fa prudente verso l’Est, per non compromettere l’equilibrio raggiunto, mentre i cittadini dell’Est rischiano la vita fuggendo all’Ovest sempre più disperati. La Ostpolitik apre vie di dialogo, ma è un brutto colpo per chi lotta contro i rigori del regime in Germania orientale.

La coda dell’Ostpolitik: la guerra in Ucraina

L’altra ombra della Ostpolitik si allunga fino al presente. Ispirandosi a quella stagione, oggi vi sono politici tedeschi che spingono per un avvicinamento alla Russia di Putin, per risolvere la guerra in Ucraina.

I tempi sono cambiati, però. L’Unione sovietica di quegli anni non aveva interesse a un conflitto con l’Occidente. Il sogno che l’economia socialista avrebbe superato quella capitalista era caduto in frantumi, le difficoltà materiali imponevano pacificazione e disarmo. Se, quando Bahr era uscito dai negoziati sbattendo la porta, i sovietici avevano attivato le massime autorità dello Stato per convincerlo a tornare al tavolo, era perché anche Mosca aveva interesse a un accordo.

Al contrario dell’Unione sovietica di allora, nel conflitto con l’Occidente la Russia di oggi vede un’opportunità di imporsi, contro un’Europa divisa e moralmente debole nella difesa dei propri valori. Se poi si guarda alla qualità degli uomini che agiscono sugli scenari dei nostri giorni, si rimpiange il talento e il coraggio dei negoziatori della Ostpolitik, che – tornando al motto di Falin, dal quale siamo partiti – dal «rumore» di quegli anni ricavarono una musica non più ripetibile.

Questo approfondimento fa parte di una seria curata dal ricercatore indipendente Luca Lovisolo in esclusiva per CdT.ch. Per leggere la prima puntata clicca qui. Per leggere la seconda puntata clicca qui. Per leggere la terza puntata clicca qui. Per leggere la quarta puntata clicca qui. Per leggere la quinta puntata clicca qui. Per leggere la sesta puntata, clicca qui.